🌍 Un énigme du développement de la vie sur Terre résolue

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

La clé de cette énigme réside dans deux composés chimiques longtemps négligés: le nickel et l'urée. Ces substances, présentes significativement dans les océans archéens, auraient joué un rôle déterminant en limitant la prolifération des cyanobactéries, ces microorganismes producteurs d'oxygène. Leur concentration élevée créait un environnement défavorable au développement massif de ces organismes, retardant ainsi l'accumulation d'oxygène dans l'atmosphère.

Une équipe de chercheurs japonais et sri-lankais a mené des expériences innovantes pour reconstituer les conditions de la Terre primitive. Ils ont simulé l'environnement archéen en exposant des mélanges chimiques à des rayonnements ultraviolets intenses, reproduisant ainsi l'atmosphère dépourvue de couche d'ozone. Ces manipulations ont permis de démontrer que l'urée pouvait se former naturellement dans ces conditions extrêmes, tandis que des cultures de cyanobactéries ont révélé comment le nickel et l'urée influençaient leur croissance.

Les résultats montrent que lorsque les concentrations de nickel et d'urée ont commencé à diminuer progressivement, les cyanobactéries ont pu se développer massivement. Cette prolifération a conduit à la production soutenue d'oxygène qui a déclenché ce que les scientifiques appellent le Grand Événement d'Oxydation. Ce tournant décisif, survenu il y a environ 2,1 à 2,4 milliards d'années, a transformé durablement l'atmosphère terrestre et permis l'émergence de formes de vie plus élaborées.

Le Dr Dilan M. Ratnayake, principal auteur de l'étude, souligne que comprendre ces mécanismes pourrait éclairer la recherche de vie sur d'autres planètes. Les interactions entre composés inorganiques et organiques observées sur Terre pourraient servir de modèle pour interpréter d'éventuelles signatures biologiques ailleurs dans l'Univers. Cette perspective ouvre de nouvelles voies pour l'analyse des échantillons martiens lors des futures missions spatiales.

Cette recherche publiée dans Communications Earth & Environment modifie notre compréhension des écosystèmes primitifs. Elle révèle comment des variations non vraiment étudiées jusqu'à présent dans la composition chimique des océans ont pu influencer le destin de la vie sur Terre. La baisse naturelle du nickel et la stabilisation des niveaux d'urée ont finalement permis aux cyanobactéries de transformer notre planète en un monde bien plus habitable, préparant le terrain pour l'apparition des organismes complexes que nous connaissons aujourd'hui.

Des éléments traces comme le nickel et l'urée ont contrôlé les cyanobactéries, retardant l'explosion d'oxygène sur Terre.

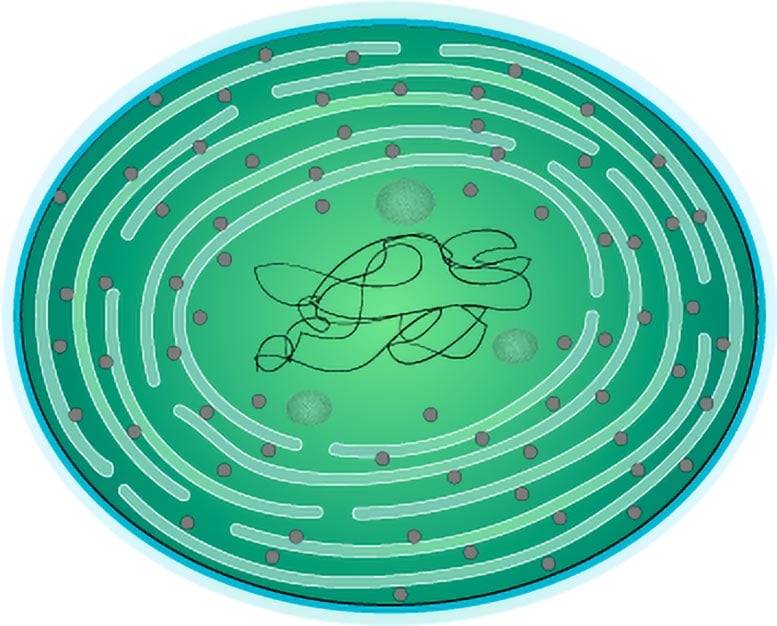

Crédit: "201208 Cyanobacteria" par DataBase Center for Life Science (DBCLS)

La photosynthèse oxygénique des cyanobactéries

Les cyanobactéries représentent les premiers organismes capables de réaliser la photosynthèse produisant de l'oxygène. Ce processus biologique unique leur permettait d'utiliser l'énergie solaire pour transformer le dioxyde de carbone et l'eau en sucres, tout en libérant de l'oxygène comme sous-produit. Cette innovation biologique a constitué une étape majeure dans l'histoire de la vie sur Terre.

Le mécanisme de la photosynthèse repose sur des pigments spécialisés, notamment la chlorophylle, qui capturent l'énergie lumineuse. Cette énergie est ensuite utilisée pour diviser les molécules d'eau, libérant des électrons qui permettent la fixation du carbone. L'oxygène produit lors de cette réaction s'accumulait progressivement dans l'atmosphère, modifiant profondément la chimie planétaire.

Contrairement aux autres formes de photosynthèse plus anciennes, la version oxygénique des cyanobactéries a eu un impact planétaire durable. Cette capacité leur a donné un avantage évolutif significatif, leur permettant de coloniser divers environnements aquatiques. Leur succès a finalement conduit à la transformation de l'atmosphère terrestre en un milieu oxydant.

L'importance des cyanobactéries dépasse leur rôle historique: elles continuent aujourd'hui de produire une part significative de l'oxygène atmosphérique. Leur étude nous aide à comprendre non seulement le passé de notre planète, mais aussi le fonctionnement des écosystèmes actuels.

La chimie prébiotique et la formation de l'urée

L'urée, composé organique essentiel à la vie, pouvait se former spontanément dans les conditions de la Terre primitive. Des expériences de laboratoire ont démontré que l'exposition de mélanges d'ammonium et de cyanure aux rayonnements ultraviolets pouvait générer cette molécule. Ces conditions reproduisaient l'environnement archéen, dépourvu de couche d'ozone protectrice.

Cette formation naturelle d'urée sous l'effet des UV représente un exemple de chimie prébiotique. Elle montre comment des composés biologiquement importants pouvaient apparaître sans intervention d'organismes vivants. L'urée ainsi produite devenait alors disponible pour les premiers microorganismes, servant de source d'azote essentielle à leur croissance et leur reproduction.

La présence d'urée dans les océans primitifs créait un paradoxe intéressant: à certaines concentrations, elle pouvait limiter le développement des cyanobactéries, tandis qu'à d'autres niveaux, elle favorisait leur expansion. Cette relation illustre comment l'équilibre chimique des environnements anciens influençait directement l'évolution biologique.

La compréhension de ces processus chimiques primitifs éclaire non seulement l'histoire terrestre, mais aussi la recherche de vie extraterrestre. Les mécanismes de formation de composés organiques dans des conditions extrêmes pourraient se reproduire sur d'autres corps célestes, offrant des indices précieux pour détecter des environnements potentiellement habitables.