Ce nouveau "vaccin inversé" pourrait traiter les maladies auto-immunes

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

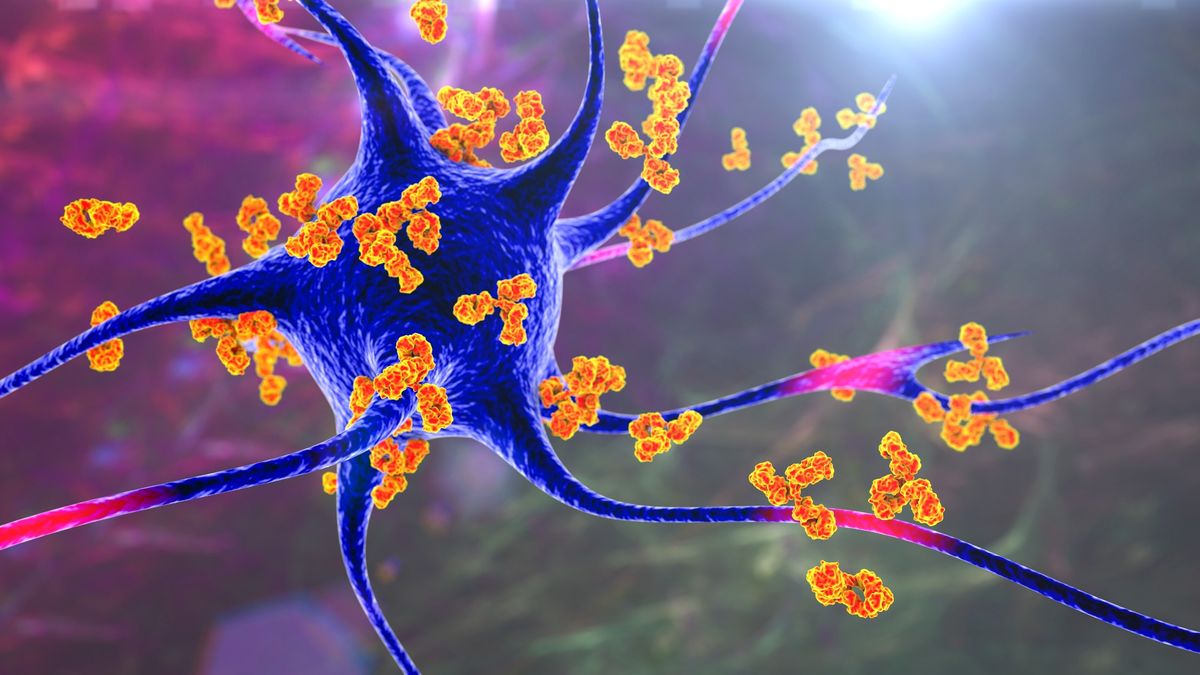

Les chercheurs ont testé le "vaccin inversé" sur un modèle animal de sclérose en plaques. Les anticorps (en orange) se lient à la cellule nerveuse (en bleu) pour appeler les cellules immunitaires sur le site.

Image: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

En quoi consiste ce nouveau vaccin ? Il apprend en quelque sorte au système immunitaire à reconnaître certaines cellules comme "sûres". Cette méthode, encore à l'étape expérimentale sur les souris, pourrait à terme être appliquée aux êtres humains.

Nick Jones, professeur associé en sciences biomédicales à l'Université de Swansea, explique que l'idée d'induire une tolérance dans l'auto-immunité existe depuis longtemps. Mais l'étude actuelle est particulièrement captivante car elle démontre que cette approche peut fonctionner, au moins temporairement.

Généralement, les cellules T du système immunitaire protègent l'organisme contre les invasions extérieures, comme les virus ou les cellules malades. Mais dans les maladies auto-immunes, ces cellules T ciblent à tort des cellules saines de l'organisme. Le vaccin nouvellement créé a donc pour objectif d'apprendre aux cellules T à ne pas attaquer ces cellules saines.

Ce processus d'apprentissage est initié par un groupe spécial de cellules présentes dans le foie. Les chercheurs ont détourné ce mécanisme pour marquer certaines cellules de l'organisme comme étant "sûres" pour les cellules T. Les souris traitées ont vu une amélioration de leur condition, témoignant du potentiel de cette nouvelle méthode.

Lucy Walker, professeur de régulation immunitaire à l'University College de Londres, souligne les avantages de ce nouveau vaccin. Il cible de manière très spécifique un type de cellule dans le système immunitaire, réduisant ainsi les effets secondaires souvent associés aux thérapies immunosuppressives standard.

Il reste néanmoins beaucoup à faire pour développer cette technologie en un traitement utilisable sur les humains, notamment sur la durabilité des effets protecteurs et la nécessité de doses de rappel. De plus, le succès chez les modèles animaux ne garantit pas un succès chez les humains.