Diese Studie zeigt, dass die Astroseismologie eine mächtige Technik zur Untersuchung solcher Sterne darstellt und neue Perspektiven in unserem Verständnis der Sternenphysik und damit auch der Exoplaneten eröffnet.

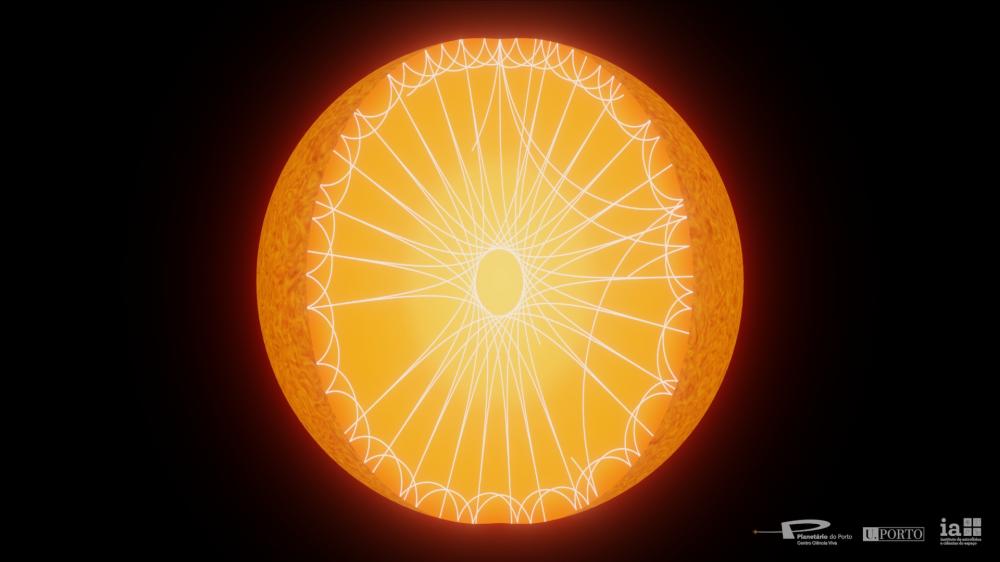

Künstlerische Darstellung der sich innerhalb des Sterns ausbreitenden seismischen Wellen, die je nach ihrer Frequenz in mehr oder weniger tiefe Schichten vordringen. Die Untersuchung dieser verschiedenen Schwingungsarten an der Oberfläche des Sterns gibt Aufschluss über die Struktur und Zusammensetzung der verschiedenen Sternschichten, ähnlich wie ein Ultraschall uns Einblicke in das Innere unseres Körpers erlaubt.

Kredit: Tania Cunha (Planetário do Porto - Centro Ciência Viva)/Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço)

Diese Studie wurde im Journal Astronomy & Astrophysics Letters veröffentlicht: “Expanding the frontiers of cool-dwarf asteroseismology with ESPRESSO: Detection of solar-like oscillations in the K5 dwarf ε Indi”.

Unglaublich präzise Messungen...

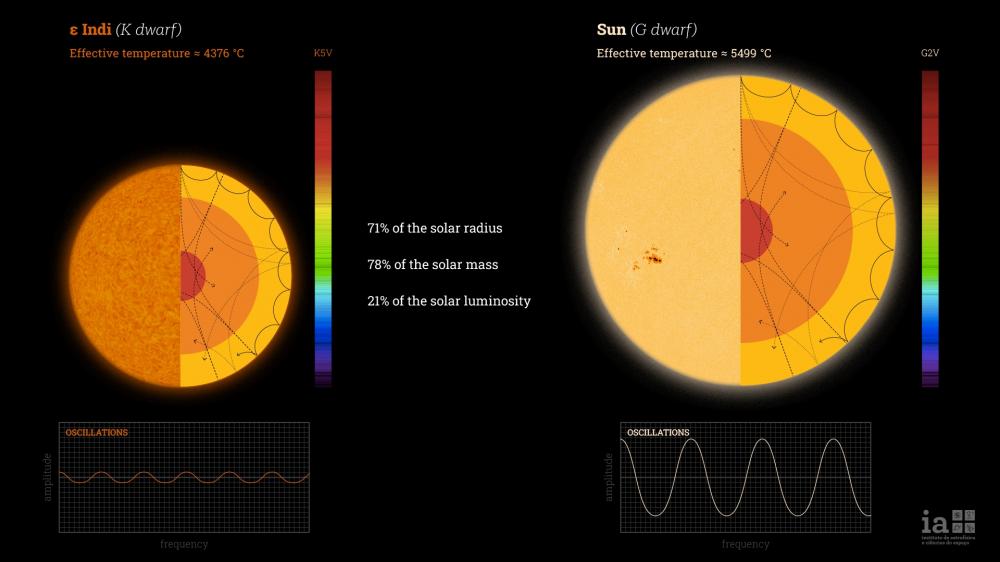

ε Indi, ein orangefarbener Zwergstern (auch als K-Zwerg bekannt) 11,9 Lichtjahre entfernt mit einem Durchmesser von 71 % des Sonnendurchmessers, wurde mit dem leistungsstarken Spektrographen ESPRESSO, montiert am Very Large Telescope (VLT) des Europäischen Südsternwarte (ESO), beobachtet.

Das Team wandte eine Technik namens Astroseismologie an, um die Sternbeben zu messen. Diese seismischen Oszillationen, die nur an der Oberfläche des Sterns durch Photometrie oder Radialgeschwindigkeit messbar sind, liefern reichhaltige Informationen, da sie sich durch alle Sterne ausbreiten. Sie liefern präzise Messungen der grundlegenden stellaren Parameter (Masse, Radius, Alter) sowie einen indirekten Einblick in das Innere des Sterns, ähnlich wie Erdbeben uns über das Innere der Erde informieren.

Bei ε Indi beträgt die maximale Amplitude der detektierten Oszillationen nur 2,6 Zentimeter pro Sekunde, was 14 % der Amplitude der sonnenähnlichen Oszillationen entspricht, was ihn zum kleinsten und kühlsten bisher beobachteten Zwergstern mit bestätigten sonnenähnlichen Oszillationen macht. Diese Messungen sind so präzise, dass die detektierte Geschwindigkeit langsamer ist als die durchschnittliche Geschwindigkeit eines Faultiers!

Informationsgrafik, die den orangefarbenen Zwergstern ? Indi mit der Sonne vergleicht. Die Entdeckung solch schwacher Oszillationen eröffnet viele Perspektiven, sowohl in der Sternphysik als auch bei der Erforschung von Exoplaneten.

Kredit: Paulo Pereira (Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço)

"Das Niveau der extremen Präzision dieser Beobachtungen ist eine außergewöhnliche technologische Leistung. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Entdeckung deutlich zeigt, dass präzise Astroseismologie bis hin zu kalten Zwergen mit Oberflächentemperaturen so niedrig wie 4200 Grad Celsius möglich ist, etwa 1000 Grad weniger als die Oberfläche der Sonne, und eröffnet somit effektiv ein neues Feld in der beobachtenden Astrophysik", kommentiert Tiago Campante, leitender Forscher der Studie und Assistenzprofessor am Physik- und Astronomiedepartment der Fakultät für Wissenschaften der Universität Porto (DFA-FCUP).

... die viele neue Perspektiven eröffnen!

Dieses Präzisionsniveau könnte den Wissenschaftlern helfen, eine langjährige Uneinigkeit zwischen Theorie und Beobachtung bezüglich des Verhältnisses von Masse zu Durchmesser dieser kalten Zwergsterne zu lösen. "Modelle der Sternentwicklung tendieren dazu, den Durchmesser von K-Zwergen um 5 bis 15 % zu unterschätzen, verglichen mit dem Durchmesser, der durch empirische Methoden erhalten wird. Das Studium der Oszillationen in K-Zwergen, durch Astroseismologie, wird es ermöglichen, die Lücken der aktuellen Sternmodelle zu identifizieren und somit zu verbessern, um diese Diskrepanz zu beseitigen", erklärt die Forscherin Margarida Cunha von der IA.

Trotz anfänglicher Skepsis bezüglich der Möglichkeit, solche Oszillationen über die aktuellen instrumentellen Fähigkeiten hinaus zu detektieren, erklärt Mario João Monteiro (IA & DFA-FCUP): "Neben der Entdeckung der Präsenz von sonnenähnlichen Oszillationen in ε Indi hoffen wir nun, die Oszillationen zu verwenden, um die komplexe Physik der oberflächlichen Schichten von K-Zwergen zu studieren. Diese Sterne sind kühler und aktiver als unsere Sonne, was sie zu wichtigen Labors macht, um Schlüsselphänomene in ihren oberflächlichen Schichten zu untersuchen, die wir noch nicht im Detail in anderen Sternen studiert haben."

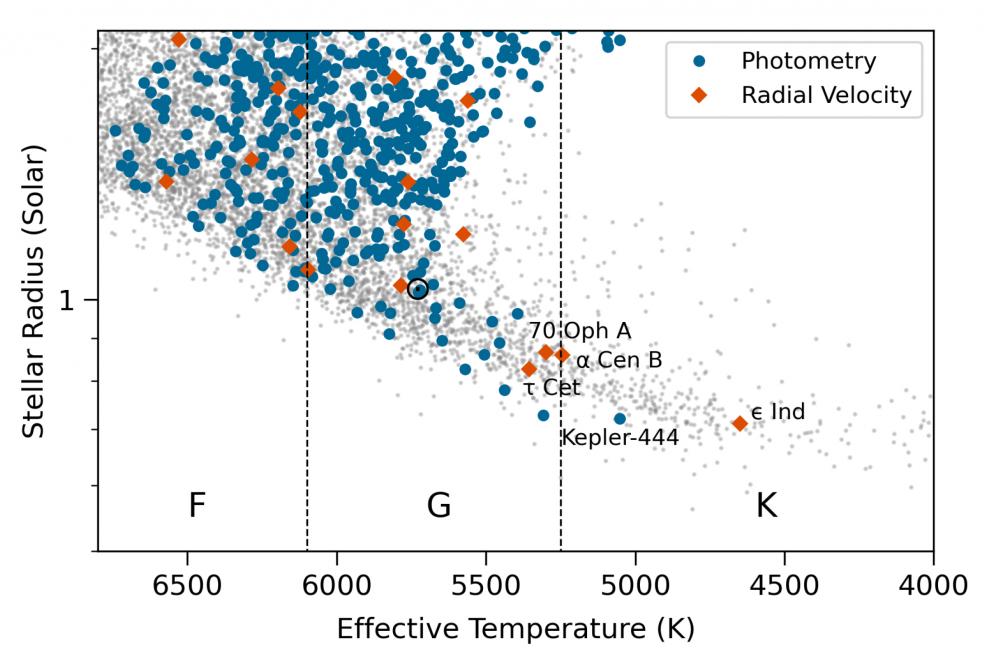

Diagramm des Sternradius in Abhängigkeit von der effektiven Temperatur, hervorhebend die sismischen Entdeckungen der Kepler- und TESS-Photometriekampagnen (blaue Kreise) und der Radialgeschwindigkeit (rote Diamanten). Die gestrichelten Linien begrenzen die Spektralklassen der Sterne. ? Indi ist der kleinste und kühlste in der Astroseismologie analysierte Stern.

Kredit: Campante et al. 2024

Darüber hinaus sind orangefarbene Zwergsterne und ihre Planetensysteme aufgrund ihrer sehr langen Lebensdauer kürzlich zu einem Hauptfokus in der Suche nach bewohnbaren Welten und außerirdischem Leben geworden. Dieses Ergebnis demonstriert, dass die Astroseismologie einen detaillierten Beitrag zur Charakterisierung solcher Sterne und ihrer bewohnbaren Planeten leisten kann, mit wirklich weitreichenden Implikationen. Darüber hinaus kann die durch Astroseismologie ermöglichte präzise Altersbestimmung naher kalter Zwerge entscheidend sein für die Interpretation von Biosignaturen in direkt abgebildeten Exoplaneten.

Schließlich können diese "Sternzittern" auch dazu beitragen, die Planung für das zukünftige Weltraumteleskop PLATO der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zu unterstützen, eine Mission, an der die Abteilung für Astrophysik stark beteiligt ist. Die in dieser Studie gemessenen Oszillationsamplituden sind ein Schlüsselwert, um die sismische Ausbeute von PLATO, dessen Start für 2026 geplant ist, genau vorherzusagen.