Ein Team der Universität Genf (UNIGE) hat im Detail analysiert, wie sich diese Muster im Embryo bilden, indem sie Bildgebungs- und Computersimulationstechniken einsetzten. Sie entdeckten, dass ungleichmäßiges Wachstum der verschiedenen Gewebeschichten die Bildung von Kuppeln verursacht, die sich auf den Blutgefäßen darunter abstützen.

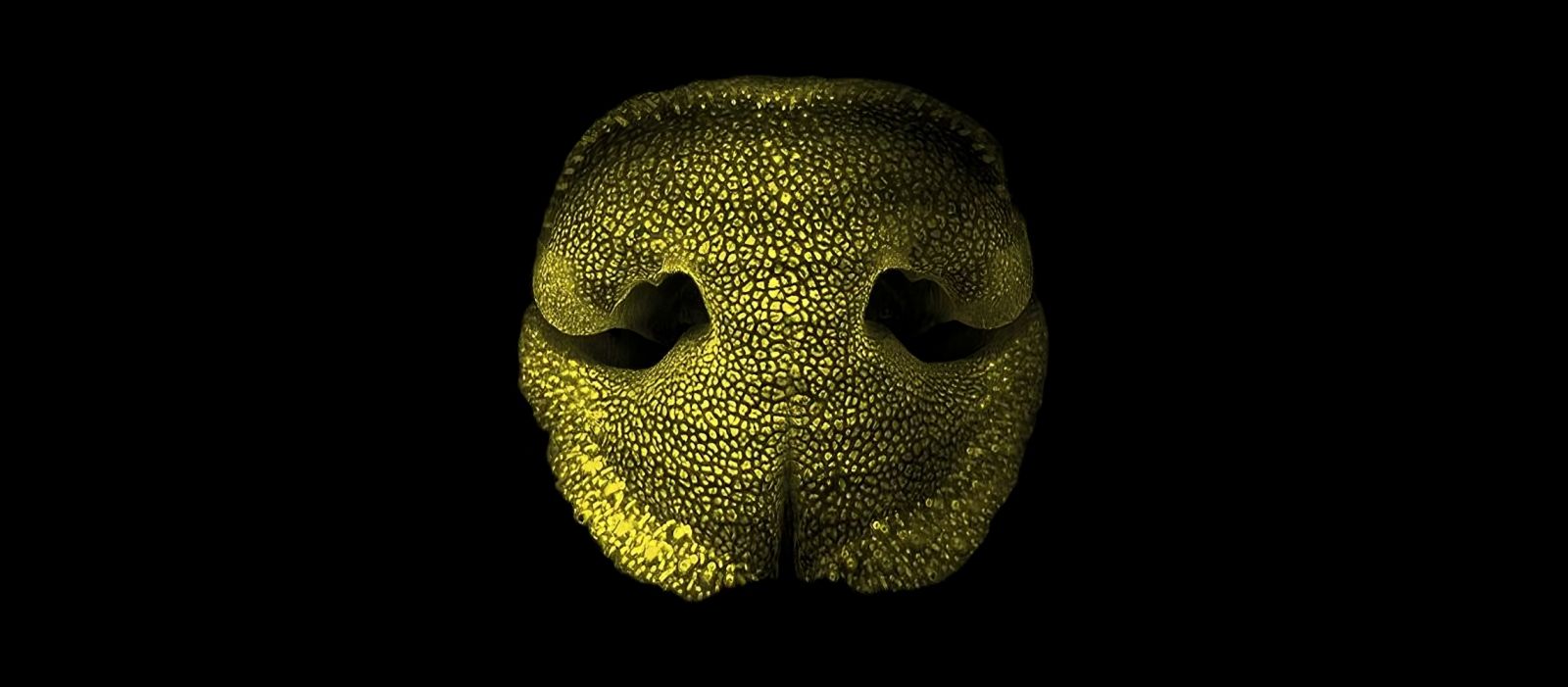

Volumetrische Aufnahme der Nase eines Hundeembryos, aufgenommen mittels Fluoreszenzmikroskopie, der sogenannten „Lichtblattmikroskopie“.

© Milinkovitch, Dagenais

Diese Arbeit beschreibt zum ersten Mal diesen Prozess der Morphogenese, der möglicherweise die Bildung anderer biologischer Strukturen, die mit Blutgefäßen verbunden sind, erklären könnte. Sie wurden in der Zeitschrift Current Biology veröffentlicht.

Lebewesen weisen bemerkenswerte Formen auf, von denen einige anhand ihres Farb- oder Musteraufbaus identifiziert werden können. So erkennt man Zebras oder Geparden an den sich wiederholenden geometrischen Mustern auf ihrem Fell oder Kiefernzapfen an ihrer regelmäßigen Spiralorganisation. Diese faszinierenden Muster werden durch verschiedene Morphogenese-Prozesse erzeugt, also durch das Erscheinen von Formen während der embryonalen Entwicklung.

Einerseits gibt es die chemische selbstorganisierende Morphogenese, die es ermöglicht, Strukturen oder Muster aus chemischen Reaktionen entstehen zu lassen. Ein besonders anschauliches Beispiel ist das Reaktions-Diffusions-Modell von Turing, bei dem chemische Substanzen diffundieren und interagieren, um relativ regelmäßige Muster zu erzeugen, wie Streifen oder Flecken auf der Haut von Säugetieren und Reptilien.

Andererseits sind bestimmte Formen das Ergebnis mechanischer Zwänge. Die Windungen des Gehirns beispielsweise entstehen durch ein ungleichmäßiges Wachstumsverfahren: Der Kortex bildet Falten, weil er schneller wächst als die tiefere Schicht, an der er befestigt ist.

Die Vielfalt des Lebens

Die Gruppe von Michel Milinkovitch, Professor am Departement für Genetik und Evolution der Fakultät für Naturwissenschaften der UNIGE, untersucht die Evolution der Entwicklungsmechanismen, die die Grundlage für die Komplexität und Vielfalt der Arten darstellen. „Beispiele zu finden, um die Schönheit der Lebewesen-Muster zu erforschen, ist einfach. Man muss nur um sich schauen! Unsere neueste Studie befasst sich insbesondere mit der Hundenase, deren Haut ein einzigartiges Netz von polygonalen Strukturen aufweist“, erklärt Michel Milinkovitch.

Die unbehaarte Haut des Rhinariums (Nase) vieler Säugetierarten besitzt tatsächlich ein Netz an Polygonen, die durch Furchen in der Haut gebildet werden. Diese Furchen behalten physiologische Flüssigkeiten zurück und helfen unter anderem dabei, die Nase feucht zu halten, was die Sammlung von Duftmolekülen und Pheromonen erleichtert. Das Genfer Team arbeitete mit der Universität Paris-Saclay, der École Nationale Vétérinaire d'Alfort (EnvA) und dem Institut de Neurosciences in San Juan de Alicante zusammen, um Proben von Rhinaria von Hunde-, Kuh- und Frettchenembryonen zu sammeln.

Visualisierung der Nasen in 3D

Diese Proben wurden mit der sogenannten „Lichtblattfluoreszenzmikroskopie“ untersucht, einer Technik, die es ermöglicht, biologische Strukturen in drei Dimensionen zu visualisieren.

Die Forscher und Forscherinnen stellten bei den drei Säugetierarten fest, dass die polygonalen Netzwerke von Falten in der Epidermis – der äußeren Hautschicht – während der Embryogenese entstehen und dass sie sich systematisch über einem darunter liegenden Netzwerk starrer Blutgefäße befinden, die im Bereich der Dermis – der tiefern Hautschicht – lokalisiert sind.

Sie beobachteten zudem, dass das Zellwachstum der Epidermis schneller verlief als das der Dermiszellen.

Blutgefäße als "architektonische Stützpfeiler"

Mithilfe dieser Daten wurde ein mathematisches Modell entwickelt, das es den Wissenschaftlern ermöglichte, Computersimulationen des Gewebewachstums durchzuführen.

Diese berücksichtigen die unterschiedliche Wachstumsrate zwischen Dermis und Epidermis, ihre jeweilige Steifigkeit und vor allem die Präsenz von Blutgefäßen in der Dermis. „Unsere numerischen Simulationen zeigen, dass der mechanische Stress, der durch das übermäßige Wachstum der Epidermis entsteht, sich an den Positionen der Gefäße konzentriert, die steife Stützpunkte bilden.

Die epidermalen Schichten werden dann nach außen gedrückt und bilden Kuppeln – ähnlich wie Gewölbe, die sich gegen steife Pfeiler aufrichten“, erklärt Paule Dagenais, Postdoktorandin am Departement für Genetik und Evolution der Naturwissenschaftlichen Fakultät der UNIGE und Erstautorin der Studie.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Position der polygonalen Strukturen in der Epidermis im Fall des Rhinariums durch die Position der starren Blutgefäße in der Dermis vorgegeben wird. Diese Gefäße üben bei der Epidermisentwicklung lokale Zwänge aus, die zur Bildung von Furchen und Kuppeln an präzisen Stellen führen.

„Es ist das erste Mal, dass dieser Mechanismus, den wir als ‚mechanische Positionsinformation' bezeichnen, beschrieben wird, um die Bildung von Strukturen während der embryonalen Entwicklung zu erklären. Wir sind jedoch überzeugt, dass er auch die Bildung anderer biologischer Strukturen klären wird, die mit der Anwesenheit von Blutgefäßen verbunden sind“, schließt Michel Milinkovitch ab.