🧠 Erfindung eines künstlichen Neurons, das mit unseren biologischen Neuronen kommunizieren kann

Veröffentlicht von Cédric,

Autor des Artikels: Cédric DEPOND

Quelle: Nature Communications

Andere Sprachen: FR, EN, ES, PT

Autor des Artikels: Cédric DEPOND

Quelle: Nature Communications

Andere Sprachen: FR, EN, ES, PT

Dieser Durchbruch stellt einen wichtigen Schritt für neuronale Schnittstellen dar. Frühere Versuche sahen sich mit einer grundlegenden Inkompatibilität konfrontiert: klassische elektronische Systeme verwendeten zu hohe Spannungen für biologische Gewebe. Die neue Technologie verringert diese Differenz, indem sie mit energetischen Parametern arbeitet, die denen unseres Gehirns ähneln, und legt so die Grundlage für eine perfekt biokompatible Kommunikation.

Die energetische Beschränkung neuronaler Austauschvorgänge

Biologische Neuronen bilden ein extrem sparsames Übertragungsnetzwerk. Ihre Aktivität basiert auf elektrischen Signalen mit geringer Amplitude, meist in der Nähe von 0,1 Volt. Lange Zeit konnten künstliche Neuronen diese energetische Sparsamkeit nicht nachahmen und benötigten bis zu 10-fach höhere Spannungen und einen 100-fach höheren Energieverbrauch.

Diese Diskrepanz stellte ein unüberwindbares Hindernis für eine Integration mit lebendem Gewebe dar. Traditionelle elektronische Systeme überfluteten aufgrund ihrer übermäßigen Energieintensität die biologischen Zellen und störten ihre normale Aktivität. Der hohe Verbrauch ging mit einer Verschlechterung der Information einher, was einen originalgetreuen Austausch unmöglich machte.

Die technische Lösung wurde mit dem Einsatz von Proteinnanodrähten gefunden, die von Bakterien produziert werden. Diese mikroskopischen Strukturen, die an biologische Umgebungen angepasst sind, übertragen elektrische Signale bei sehr niedrigen Spannungen. Ihre organische Natur gewährleistet ihre Stabilität unter den feuchten Bedingungen, die für lebendes Gewebe typisch sind, im Gegensatz zu konventionellen elektronischen Materialien.

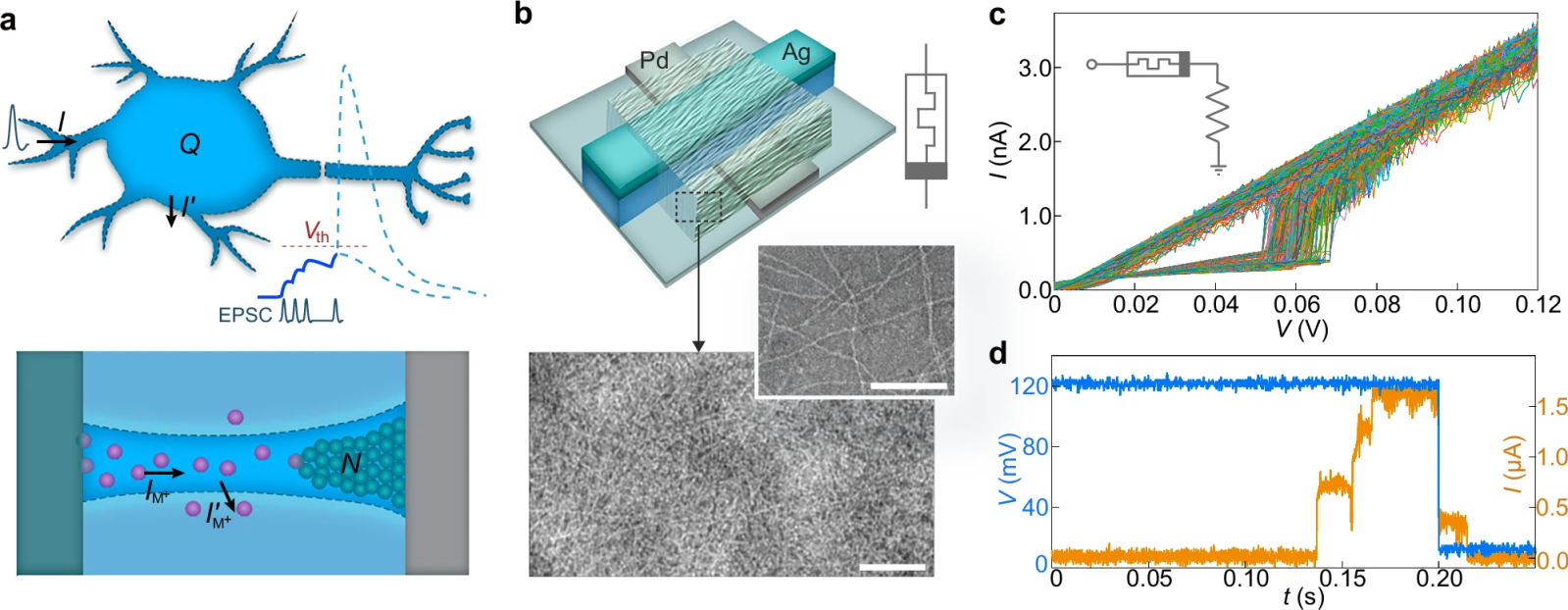

a) Schema eines "Integrate-and-Fire"-Neurons, das die Injektion von erregendem Strom, den Stromleckage und die Entwicklung des Membranpotentials bis zur Schwelle oder zum Abklingen zeigt. Darunter Schema der Bildung eines metallischen Filaments in einem Memristor.

b) Schema der Struktur des Memristors unter Verwendung von Proteinnanodrähten, gefolgt von TEM-Aufnahmen, die ein spärliches und dann dichtes Netzwerk (100 nm) zeigen.

c) Tausend I-V-Messungen, die an einem mit einem Widerstand verbundenen Memristor durchgeführt wurden.

d) Stromantwort des Memristors auf einen Spannungsimpuls, dessen Amplitude bei t = 0,2 s von 120 mV auf 10 mV wechselt.

Die Möglichkeiten einer integrierten Schnittstelle

Die denkbaren Anwendungen betreffen hauptsächlich den medizinischen Bereich. Neuronale Prothesen und Gehirn-Computer-Schnittstellen könnten von dieser energetischen Übereinstimmung profitieren. Der direkte Austausch zwischen elektronischen Geräten und Nervengewebe eröffnet Perspektiven für gezieltere Behandlungen bestimmter neurologischer Erkrankungen, mit besserer Integration und geringerer Störung der Gehirnaktivität.

Im Bereich der biomedizinischen Sensoren beseitigt diese Innovation die Notwendigkeit, biologische Signale zu verstärken. Elektronische Geräte könnten so Nervenimpulse direkt entschlüsseln, ohne eine Zwischenverarbeitungsphase. Diese Vereinfachung würde die Entwicklung kompakterer, energieeffizienterer und empfindlicherer Systeme für feine Variationen natürlicher Signale ermöglichen.

Die neuromorphe Elektronik stellt ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet dar. Die Entwicklung von Computersystemen, die sich am menschlichen Gehirn orientieren, könnte eine unübertroffene Energieeffizienz erreichen. Diese bioinspirierten Prozessoren würden die Parallelität und den geringen Verbrauch biologischer neuronaler Netzwerke nachbilden, gemäß den in Nature Communications veröffentlichten Arbeiten.