Elektronen, Protonen und Neutronen, die die Hauptbausteine der uns umgebenden Materie bilden, haben eines gemeinsam: Es sind Fermionen. Diese Teilchen besitzen eine sehr eigenartige Eigenschaft, nämlich dass es absolut unmöglich ist, zwei von ihnen im gleichen physikalischen Zustand zu finden.

Abbildung:

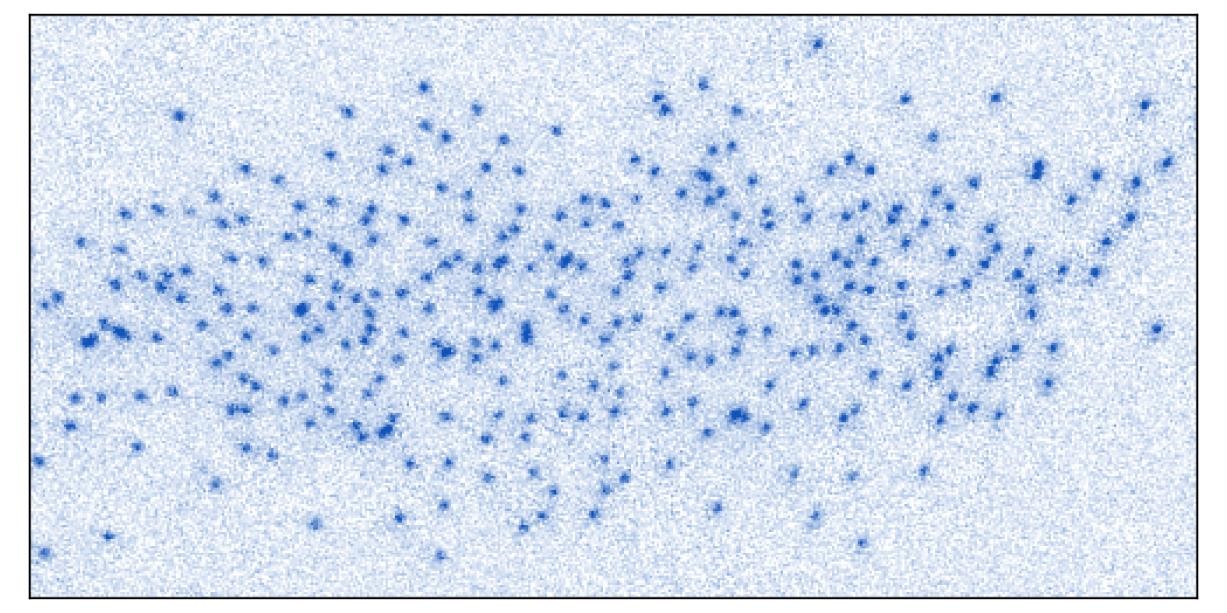

Bild einer Konfiguration eines fermionischen Quantengases. Jeder blaue Punkt stellt ein einzelnes Atom dar. Anstatt sich zu gruppieren, meiden sich die Atome aufgrund des Pauli-Ausschlussprinzips gegenseitig, so dass sich diese Punkte im Durchschnitt anders anordnen als eine zufällig platzierte Punktmenge (die globale elliptische Form der Wolke ist auf die Geometrie des Potentials zurückzuführen, in dem die Atome eingefangen sind).

© Tim de Jongh et al., Phys. Rev. Lett. 2025.

Diese Eigenschaft der Fermionen wird Pauli-Ausschlussprinzip genannt, nach dem berühmten Physiker Wolfgang Pauli, der es vor genau einem Jahrhundert explizit formulierte, wofür er zwanzig Jahre später den Nobelpreis erhielt. Diese beobachtete, aber nicht bewiesene Regel ist konstitutiv für die Quantenmechanik und wesentlich für das Verständnis der uns umgebenden Welt.

So verhindert sie, dass Materie kollabiert, erklärt die Eigenschaften von Halbleitern und bestimmt die Struktur des Periodensystems.

Da das Pauli-Prinzip jedoch außerordentlich kleine Energie- und Längenskalen betrifft, wurde es bisher nur indirekt beobachtet, über die Effekte, die es auf die makroskopischeren Skalen der Materie induziert.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie haben Wissenschaftler des Laboratoire Kastler Brossel (LKB, CNRS/Collège de France/ENS-PSL/Sorbonne Université) die bisher klarsten Bilder des Pauli-Ausschlusses direkt in Aktion auf atomaren Skalen enthüllt. Sie verwendeten Wolken aus Hunderten von 6Li-Atomen (Fermionen), die auf Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt abgekühlt wurden.

Diese niedrigen Temperaturen machen die Quanteneigenschaften der Teilchen beobachtbar, die sonst durch ihre thermische Bewegung verdeckt würden. Das Team verwendete eine Technik, die es kürzlich entwickelt hat, um Quantenwellen abzubilden. Indem sie zunächst die Atome frei im Raum evolvieren ließen und sie dann in einem optischen Gitter immobilisierten – mikroskopischen "Käfigen", die regelmäßig durch Laserlicht erzeugt werden – konnten die Wissenschaftler direkt ein Foto des fermionischen Systems aufnehmen, indem sie die Position jedes Atoms erfassten.

Dieses Vorgehen offenbarte direkt das Pauli-Ausschlussprinzip "in Aktion", da statistische Analysen der Konfigurationen zeigen, dass sich die Atome gegenseitig meiden und ein statistisches Signal liefern, das perfekt mit dem übereinstimmt, was die Quantentheorie vorhersagt.

In dem von ihnen untersuchten System war der Pauli-Ausschluss die einzige mögliche Wechselwirkung zwischen den Atomen, was seine Effekte auf die reinste erdenkliche Weise offenbarte.

Das Team untersuchte die Korrelationen zwischen den Positionen von zwei und drei Teilchen und enthüllte einen signifikanten Rückgang der Anzahl von Atompaaren und -tripletts, die sich in kurzer Entfernung voneinander befanden, eine Eigenschaft, die als "Pauli-Loch" bezeichnet wird und als eindeutige Signatur des gleichnamigen Prinzips gilt.

Dank ihrer Technik können die Forscher nun deutlich kompliziertere Systeme untersuchen, wie Ansammlungen von Fermionen mit starker Wechselwirkung, bei denen das Pauli-Ausschlussprinzip mit Teilchenkollisionen konkurriert. Da sie in der Lage sind, direkte Bilder der Konfigurationen ihres Gases aufzunehmen, wird diese Methode es ihnen ermöglichen, das Verhalten von fermionischen Systemen zu messen, die so komplex sind, dass selbst die leistungsstärksten Supercomputer sie nicht simulieren können.

Diese Arbeit wurde als Editor's Suggestion in den Physical Review Letters ausgewählt, wo sie auf der Titelseite veröffentlicht wurde. Sie wurde außerdem in der Zeitschrift Physics der APS rezensiert.

Doi: 10.1103/PhysRevLett.134.183403

Open Access: arXiv