Zu dieser Zeit waren die Ökosysteme, auf die sie zur Sicherung ihres Überlebens abzielten, feuchte Gebiete, echte Oasen des Lebens und potenzieller Nahrungsquellen inmitten einer insgesamt trockenen mediterranen Umwelt. Der Tuffstein von Marseille mit seiner ökologischen Vielfalt, seinen essbaren Pflanzen, darunter Proto-Getreidearten, Früchten und Kräutern, und seiner Wasserquelle bot eine günstige Umgebung für die Aufnahme dieser Migrationsdynamik.

Eine interdisziplinäre Studie, an der das CNRS Terre & Univers (siehe Kasten) beteiligt war und die kalkhaltige Flusstuffe untersuchte, bietet eine Rekonstruktion der Paläoumwelt von Marseille zu Beginn des Pleistozäns vor 1 Ma. Paläomagnetische Messungen ermöglichten die Identifizierung der Jaramillo-Magnet-Umkehr und datierten den Tuff von Marseille auf 1,06 bis 0,8 Ma.

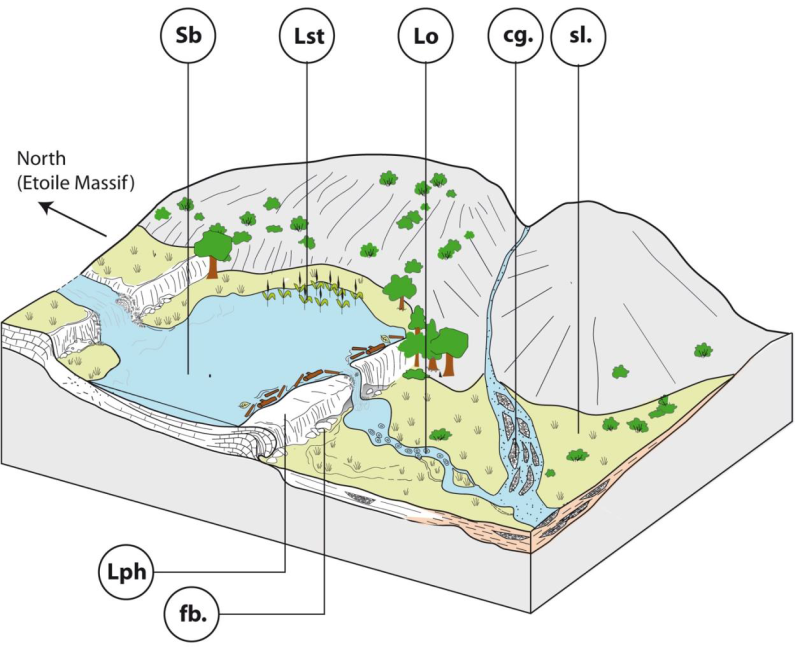

Sedimentologische Daten zeigen die Existenz einer vielfältigen Ablagerungsumgebung, die natürliche Staubereiche umfasste, die durch pflanzliche Ansammlungen gebildet und durch Kalziumkarbonatniederschläge stabilisiert wurden, was die Entwicklung von Wasserflächen stromaufwärts begünstigte, die von Sümpfen gesäumt waren. Die Kohlenstoffisotopenverhältnisse weisen darauf hin, dass es sich bei den Tuffen von Marseille nicht um Travertine handelt, sondern um Abfluss- und Quellwasser mit kalter Wassertemperatur. Die auf Pollendaten basierenden Klimarekonstruktionen deuten auf ein etwas kühleres Klima (besonders im Winter) und feuchteres Klima als heute hin.

Die Analysen fossiler Pollen weisen auf eine mosaikartige, semi-bewaldete Vegetationslandschaft hin, die von einem mediterranen Wald aus Kiefern und Eichen dominiert wurde, zusammen mit Buchen, Tannen und Fichten – Arten, die heute in der Provence selten sind oder aufgrund menschlicher Besiedlung nicht mehr in niedrigen Lagen wachsen. Das Auftreten der Kastanie auf kalkigen Böden ist überraschend, doch dieser Baum konnte auf entkarbonisierten Oligozän-Tonen gedeihen, die überall im Becken von Marseille zu finden waren. Entlang der Wasserläufe war der Uferwald vielfältig und umfasste Walnussbäume und Platanen, wie es heute im östlichen Mittelmeerraum der Fall ist, sowie Bäume wie Erlen, Weiden, Haselnusssträucher und Eschen.

Die mögliche Ernährung der ersten Homininen, die wir anhand von Pollen und pflanzlichen Makroresten rekonstruierten, war vielfältig und umfasste die Früchte der Kastanien, Haselnüsse, Walnüsse und der Rosaceae-Bäume wie verschiedene Pflaumen- oder Apfelarten. Auch Weinrebenreste wurden gefunden, die zeigen, dass Trauben bereits damals Teil der Ernährung fruchtfressender Tiere, darunter Homininen, waren. Unter den vielen identifizierten essbaren Kräutern sind die Korbblütler (Asteraceae) bemerkenswert, die zahlreiche Salate, Brennnesseln oder die Malve, eine besonders in Nordafrika geschätzte Pflanze, umfassen.

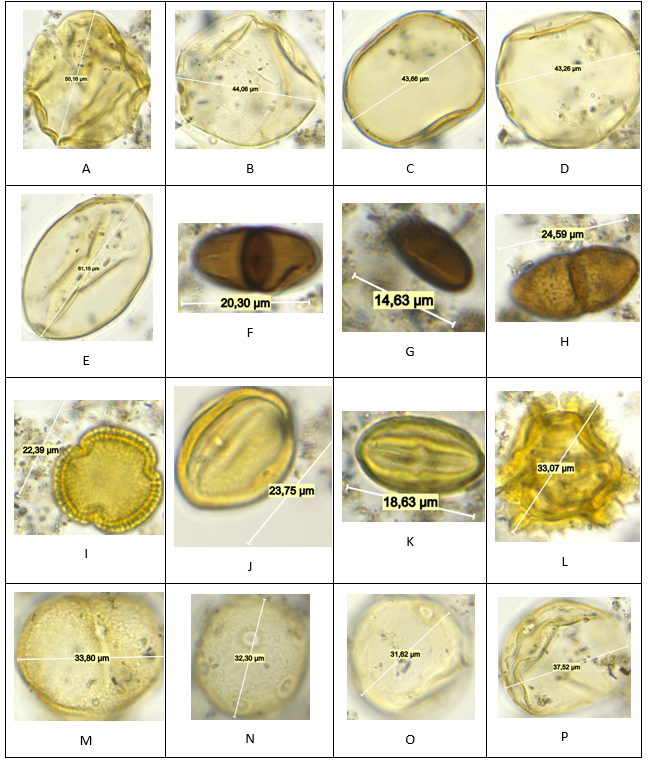

A: Cerealia L = 50.16 µm; B: Cerealia L = 46.02 µm; C: Cerealia L = 43.66 µm; D: Cerealia L = 43.26 µm; E: Secale sp. L = 61.15 µm; F: Delitschia L = 20.3 µm; G: Coniochaeta L = 14.63 µm; H: Valsaria sp. L = 24.59 µm; I: Olea sp. L = 22.39 µm O: Poaceae L = 31.62 µm; P: Poaceae L = 37.52 µm.

Die Homininenpopulationen konnten sich möglicherweise von den damals vielfältigen Meeresressourcen sowie von terrestrischen Ressourcen wie großen Pflanzenfressern ernähren. Die überraschendste Entdeckung ist das Vorhandensein von Getreidepollen (aufgrund ihres Alters Proto-Getreide genannt), darunter Roggen, der identifiziert werden konnte.

Dieses Proto-Getreide, das zusammen mit Steppenkräutern wuchs, konnte die kohlenhydrathaltige Ernährung der Säugetiere (einschließlich der Homininen), die vor einer Million Jahren das Becken von Marseille besuchten, erheblich bereichern. Das Becken von Marseille ist der dritte Fundort nach Acigol und Kocabas im Südwesten Anatoliens, der das Vorhandensein von Proto-Getreidepollen weit vor dem Beginn des Neolithikums vor 12.000 Jahren belegt (Andrieu-Ponel et al., 2021).

Die Identifizierung von Sporen koprophiler Pilze zeigt das in situ Vorkommen von Herden großer Pflanzenfresser. Es ist möglich, dass, wie in Anatolien, die Störung der Ökosysteme durch große Pflanzenfresser zur genetischen Veränderung der Süßgräser (Poaceae) und zum Auftreten von Getreide geführt hat. Diese Stätten zeigen, dass die menschlichen Populationen nicht für das Entstehen des Getreides verantwortlich sind, sondern dass dies vielmehr ein natürlicher Prozess war, der auf biotische Interaktionen zwischen Populationen großer Pflanzenfresser und steppenartigen Ökosystemen zurückzuführen ist.

Im Neolithikum könnte der Mensch, der durch die Verringerung der Säugetierfauna gezwungen war, zum Landwirt zu werden, essbare Pflanzen angebaut haben, die bereits in den graslandartigen Ökosystemen existierten. Diese neue Entdeckung von Proto-Getreide erfordert eine neue Sichtweise auf die Geschichte der menschlichen Ernährung, wie sie bereits zuvor vorgeschlagen wurde (Andrieu-Ponel et al., 2021).

Konzeptuelles Ablagerungsmodell für die kontinentale Sedimentationsdynamik im unteren Pleistozän im Becken von Marseille.

Lph: phytoklastischer Rudstein (Staudamm);

Lst: Phytoherm (sumpfige Umgebung mit Schilfbewuchs);

Sb: peloid-bioklastische Kalkarenit (niedrige bis moderate Hydrodynamik: Wasserrückhalt stromaufwärts eines Staudamms);

Lo: onkoidale Rudsteine (Kanalfüllungen);

cg.: Konglomerate (Verschränkte Kanalfüllungen oder Flussbarrieren);

sl.: Schluff (Überschwemmungsebene);

fb.: eingestürzte Blöcke.

Referenzen:

Andrieu et al., Vegetation, climate and habitability in the Marseille basin (S.E. France) circa 1 Ma.

Geosciences 2024, 14(8), 211.