Nanoplastik – das Asbest des 21. Jahrhunderts? 🔬

Veröffentlicht von Cédric,

Autor des Artikels: Cédric DEPOND

Quelle: Nature Communications

Andere Sprachen: FR, EN, ES, PT

Autor des Artikels: Cédric DEPOND

Quelle: Nature Communications

Andere Sprachen: FR, EN, ES, PT

Mikro- und Nanoplastik kontaminiert alle Ökosysteme, von den antarktischen Schneemassen bis hin zum menschlichen Blut. Eine in Nature Communications veröffentlichte Studie zeigt, warum diese eigentlich widerstandsfähigen Materialien in potenziell toxische Partikel zerfallen. Die von Sanat Kumars Team (Columbia Engineering) geleitete Forschung beleuchtet einen Prozess, der in gängigen Kunststoffen inhärent ist.

Die verborgene Struktur von Plastik

Halbkristalline Kunststoffe, die den Großteil unseres täglichen Lebens ausmachen (75 bis 80% unserer Nutzung), verdanken ihre Eigenschaften einer besonderen molekularen Organisation. Ihre Struktur ähnelt einer Abfolge von Tausenden von starren und flexiblen Schichten. Eine Art Stapelung von Ziegeln (starre kristalline Bereiche), die durch Mörtel (flexible amorphe Bereiche) verbunden sind. Dieser Wechsel erklärt ihre mechanische Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit, aber auch ihre langfristige Verwundbarkeit.

Bei der Beobachtung dieser Materialien unter dem Elektronenmikroskop stellten die Forscher fest, dass die amorphen Schichten unter dem Einfluss von Hitze, UV-Strahlung oder chemischen Belastungen allmählich Schaden nehmen. Entgegen der landläufigen Meinung tritt dieser Abbau sogar ohne physischen Druck auf, einfach durch Alterung. Die schwachen molekularen Bindungen in den flexiblen Bereichen geben dann zuerst nach.

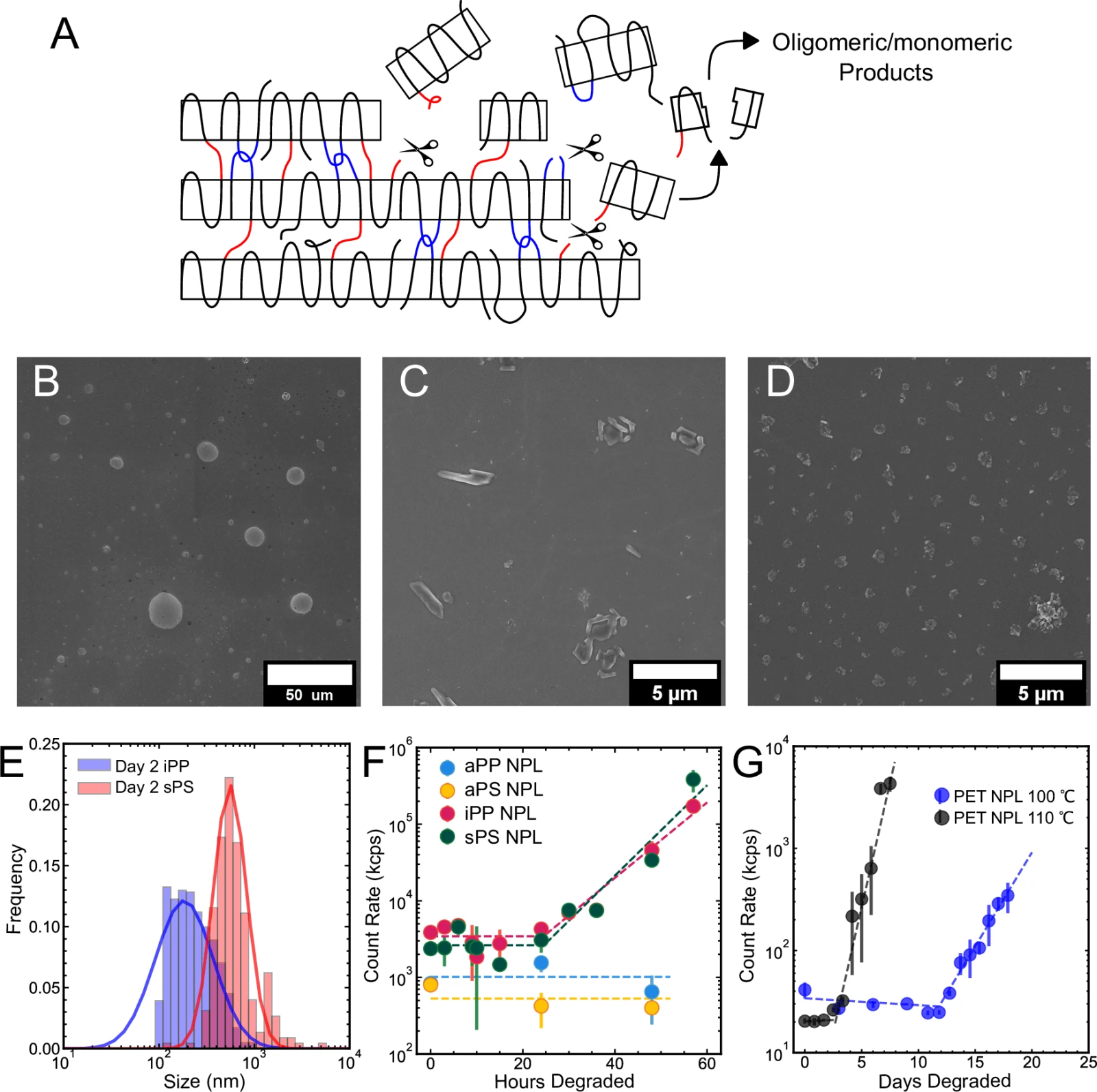

A) Schema, das den Bruch der Ketten im Plastik zeigt.

B) Bild eines flexiblen Polypropylenfilms (aPP) nach 2 Tagen.

C) Bild eines strukturierten Polystyrolfilms (sPS) mit Bildung kleiner Partikel.

D) Bild eines starren Polypropylenfilms (iPP) mit denselben Partikeln.

E) Größe der in sPS- und iPP-Filmen gebildeten Partikel.

F) Messung des Lichts während des Abbaus verschiedener Kunststoffe (aPP, sPS, iPP und klassisches Polystyrol).

G) Messung während des Abbaus von PET (Plastik von Flaschen).

Die Studie enthüllt vor allem einen Dominoeffekt: Wenn die flexiblen Schichten brechen, setzen sie die angrenzenden kristallinen Fragmente frei. Diese, auf menschlicher Ebene stabil und unzerstörbar, werden zu den in der Umwelt gefundenen Nanoplastikpartikeln. Ihre nanometrische Größe (0,001 bis 0,1 μm) macht sie besonders gefährlich, da sie biologische Barrieren überwinden können.

Erhebliche gesundheitliche Auswirkungen

Die Persistenz von Nanoplastik in der Umwelt stellt ein beispielloses Gesundheitsproblem dar. Diese Partikel, die resistent gegen Abbau sind, reichern sich in Böden, Ozeanen und sogar der Atmosphäre an und führen zu einer dauerhaften Exposition. Ihre mikroskopische Größe ermöglicht es ihnen, leicht in die Nahrungskette einzudringen und unweigerlich im menschlichen Organismus zu landen.

Vorläufige Studien deuten auf besorgniserregende Wirkmechanismen hin: Einmal eingeatmet oder verschluckt, können Nanoplastikpartikel Zellwände durchdringen und biologische Funktionen stören. Einige Forschungen zeigen, dass sie sich im Zellkern ansammeln und potenziell mit der DNA interferieren könnten. Ihre längliche Form und Haltbarkeit erinnern an die krebserregenden Eigenschaften von Asbest, obwohl Langzeitstudien noch erforderlich sind.

Angesichts dieser Risiken betont das Forschungsteam die Dringlichkeit präventiver Maßnahmen. Ein besseres Design von Polymeren könnte die Entstehung von Nanoplastik an der Quelle reduzieren. Gleichzeitig wird die Entwicklung effektiver Nachweis- und Filtrationsmethoden entscheidend, um die menschliche Exposition gegenüber diesen unsichtbaren, aber potenziell verheerenden Partikeln zu begrenzen.