💥 Dieses Leuchten im Zentrum der Milchstraße könnte endlich Dunkle Materie enthüllen

Wissenschaftler könnten kurz davor stehen, die Existenz dieser schwer fassbaren Materie zu bestätigen. Aktuelle Computersimulationen deuten darauf hin, dass ein schwaches Leuchten im Herzen der Milchstraße der lange gesuchte Fingerabdruck der Dunklen Materie sein könnte. Moorits Muru, Leiter der Studie am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam, hält diese Spur für besonders glaubwürdig, wenn auch schwer definitiv zu beweisen.

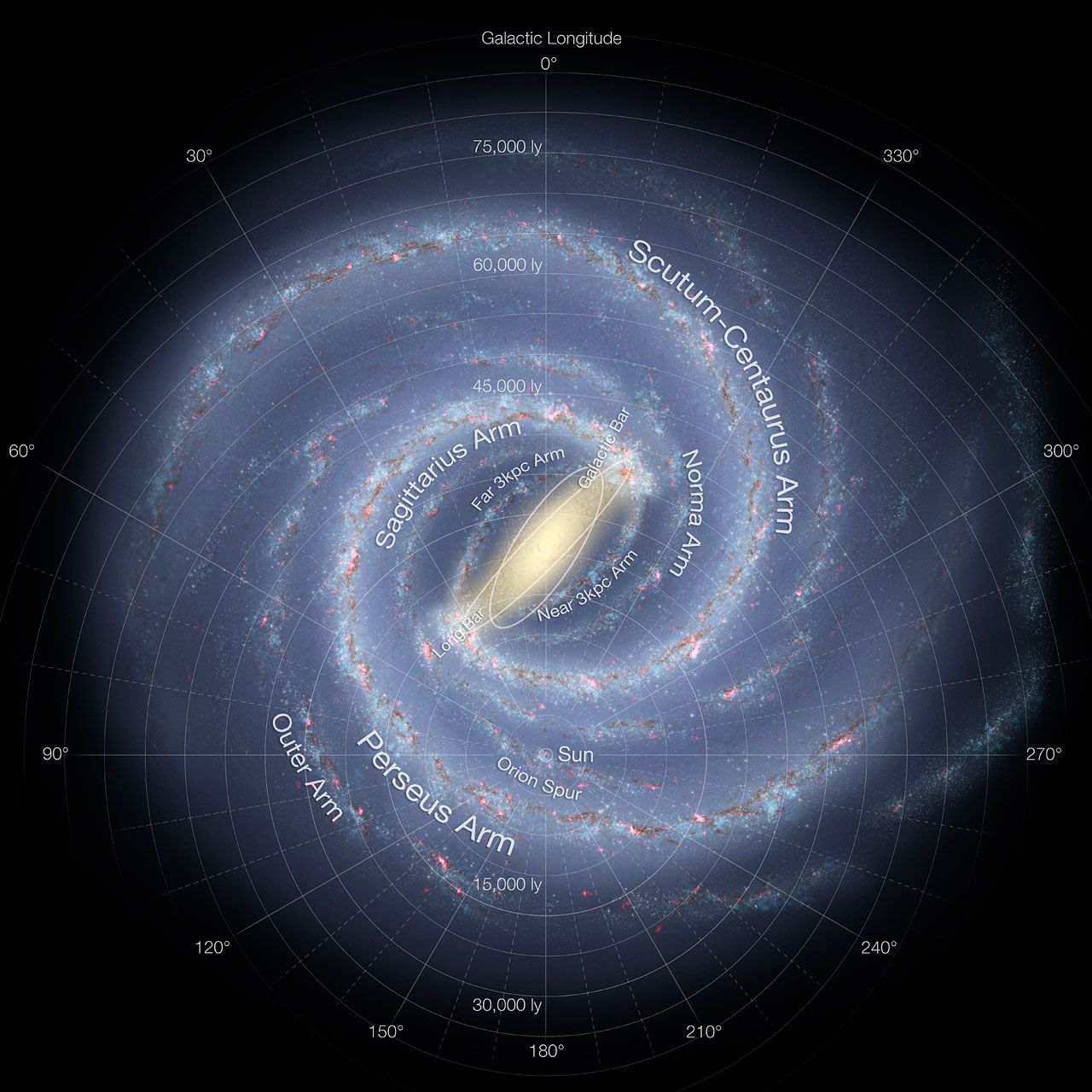

Künstlerische Darstellung der Milchstraße mit Beschriftungen.

Bild: ESO.

Dunkle Materie macht etwa 27% der Materie im Universum aus, bleibt aber direkt nicht nachweisbar, da sie weder Licht absorbiert noch reflektiert. Die neuen Simulationen zeigen, dass ihre Verteilung nahe dem galaktischen Zentrum nicht wie angenommen kugelförmig ist, sondern abgeflacht und eiförmig. Diese Form stimmt seltsamerweise mit dem Gammastrahlenmuster überein, das vom Fermi-Weltraumteleskop der NASA beobachtet wurde - ein ungewöhnlich intensives Signal, das seit 2008 erkannt wird und sich über fast 7000 Lichtjahre erstreckt.

Zwei Haupttheorien konkurrieren um die Erklärung dieser Gammastrahlung: Kollisionen von Teilchen der Dunklen Materie, sogenannten WIMPs, oder die Aktivität von sich sehr schnell drehenden Neutronensternen, sogenannten Millisekunden-Pulsaren. Die Pulsare schienen bevorzugt, da ihre Verteilung gut zu den Beobachtungen passte, aber neue Berechnungen zeigen, dass auch Dunkle Materie diese besondere Konfiguration annehmen kann.

Das Team rekonstruierte die Entstehung der Milchstraße auf Supercomputern, einschließlich der galaktischen Kollisionen, die ihre Geschichte geprägt haben. Diese gewaltsamen Ereignisse hinterließen ihre Signatur in der Verteilung der Dunklen Materie und verliehen ihr diese abgeflachte Form, die nun perfekt mit den Fermi-Daten übereinstimmt. Die Forscher betonen, dass die beiden Szenarien – Dunkle Materie und Pulsare – mit den derzeitigen Instrumenten fast nicht zu unterscheiden sind.

Die nächste Generation von Observatorien, wie das Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), das gegen Ende der 2020er Jahre in Betrieb gehen soll, könnte die Debatte entscheiden. Seine höhere Auflösung wird es ermöglichen, die Energiesignaturen von Pulsaren von denen der Dunkle-Materie-Teilchen zu unterscheiden. Ergänzende Beobachtungen von Zwerggalaxien, die die Milchstraße umkreisen, werden ebenfalls entscheidende Elemente für diese wichtige wissenschaftliche Suche liefern.

WIMPs, Hauptkandidaten für Dunkle Materie

WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles) stellen eine der ernsthaftesten Hypothesen dar, um die Natur der Dunklen Materie zu erklären. Diese hypothetischen Teilchen würden nur sehr schwach mit gewöhnlicher Materie wechselwirken, was erklären würde, warum sie trotz ihrer vermuteten Häufigkeit unentdeckt bleiben.

Ihre Masse wäre beträchtlich im Vergleich zu der von Standardteilchen, vielleicht hunderte Male größer als die eines Protons. Diese Eigenschaft würde sie besonders stabil und schwer im Labor herstellbar machen, aber ihre gegenseitige Vernichtung könnte nachweisbare Strahlung wie die im galaktischen Zentrum beobachteten Gammastrahlen erzeugen.

Supersymmetrische Theorien, Erweiterungen des Standardmodells der Teilchenphysik, sagen die Existenz solcher Teilchen natürlich voraus. Ihre Entdeckung würde unser Verständnis des Universums in seinen kleinsten und größten Maßstäben revolutionieren.

Zahlreiche Untergrundexperimente wie XENONnT und LZ versuchen, den seltenen Rückstoß einzufangen, den ein WIMP bei der Kollision mit einem Atomkern erzeugen würde, während Gammastrahlen-Observatorien wie Fermi nach indirekten Signalen ihrer Vernichtung suchen.