Warum entwickeln große Tiere seltener Krebs?

Veröffentlicht von Redbran,

Quelle: The Conversation unter Creative Commons-Lizenz

Andere Sprachen: FR, EN, ES, PT

Quelle: The Conversation unter Creative Commons-Lizenz

Andere Sprachen: FR, EN, ES, PT

Mit mehr als 10 Millionen Todesfällen pro Jahr beim Menschen stellt Krebs die zweithäufigste Todesursache weltweit dar. Die Anzahl der Fälle nimmt seit einigen Jahrzehnten stetig zu, ein Phänomen, das oft dem Altern der Bevölkerung, der zunehmenden Exposition gegenüber potenziell krebserregenden Umweltverschmutzungen, wie etwa Pestiziden, sowie der steigenden Fettleibigkeitsrate in vielen Ländern zugeschrieben wird.

Wie andere große Tiere entwickeln Elefanten seltener Krebs als Menschen, obwohl sie länger leben und viele Zellen besitzen, die sich zu Tumoren entwickeln könnten.

Illustrationsbild Pixabay

Der Mensch ist jedoch nicht die einzige Art, die von Krebs betroffen ist. Tatsächlich ist die Krankheit bereits bei Haus- und Nutztieren gut dokumentiert, und man weiß inzwischen, dass sie auch bei der großen Mehrheit der mehrzelligen Organismen, von Muscheln bis zu Elefanten, vorkommt. Allerdings weisen nicht alle diese Arten eine gleiche Anfälligkeit für Krebs auf. So entwickelt zum Beispiel die Indische Antilope, eine Pflanzenfresserart aus Indien, fast nie Krebs, während der Kowari, ein kleiner fleischfressender Beutelsäuger aus Australien, eine sehr hohe Krebsrate aufweist.

Die Faktoren zu ermitteln, warum einige Tierarten viel weniger anfällig für Krebs sind und die Mechanismen, die dieser Resistenz zugrunde liegen, zu verstehen, stellt daher ein vielversprechendes Forschungsthema dar, um neue Behandlungsmethoden zu entwickeln.

Große Tiere haben nicht mehr Krebs als andere: das Peto-Paradoxon

In diesem Zusammenhang sind besonders große Arten für die Forschung von Interesse. Große Tiere besitzen viele Zellen, und jede einzelne könnte potenziell krebserregend werden.

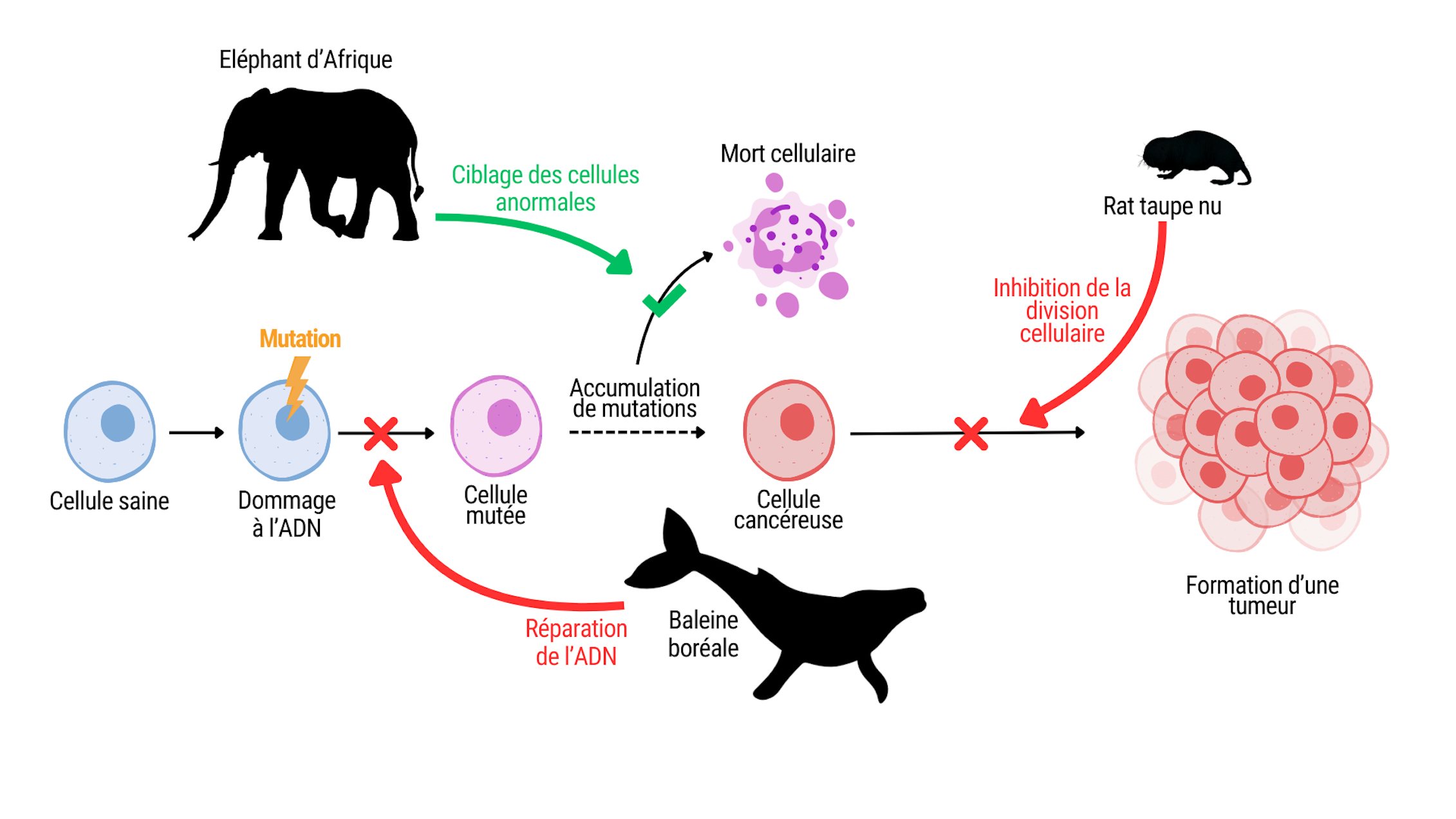

Krebs wird durch eine Anhäufung von Mutationen verursacht, also durch zufällige Veränderungen der DNA. In den Zellen gibt es wirksame DNA-Reparaturmechanismen, die das Auftreten von Mutationen selten machen. Trotzdem häufen sich diese im Laufe des Lebens der Organismen in einem regelmäßigen Tempo an. Betreffen diese Mutationen Gene, die die Zellproliferation, die DNA-Reparatur oder die Genomstabilität regulieren, kann die Funktion der Zelle gestört werden. Dies kann zu einer unkontrollierten Zellvermehrung führen, die dann einen Tumor bilden kann.

Wenn man davon ausgeht, dass alle Zellen die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, Mutationen anzusammeln, sollten große Tiere, die mehr Zellen besitzen, mehr Krebs entwickeln. Dies ist ein Muster, das man bei bestimmten Arten wie dem Menschen und dem Hund wiederfindet, bei denen die Größe mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, Krebs zu entwickeln, verbunden ist.

Vergleicht man jedoch die Krebsraten zwischen verschiedenen Säugetierarten, zeigt sich keine Korrelation mit der Körpergröße. Große Arten entwickeln also nicht mehr Krebs als andere.

Dieses Phänomen wird nach dem englischen Statistiker und Epidemiologen, der es erstmals beschrieb, das Peto-Paradoxon genannt. Diese Entdeckung legt nahe, dass die Evolution der großen Größe mit der Entstehung wirksamerer Krebsresistenzmechanismen einherging. Ebenso könnten diese Mechanismen auch bei Arten mit längeren Lebensdauern existieren, bei denen Mutationen mehr Zeit haben, sich anzusammeln. Weltweit suchen mehrere Wissenschaftsteams nun nach den "Geheimnissen" dieser Tiere, um diese Krankheit zu bekämpfen.

Eine Vielzahl von Krebsresistenzmechanismen

Die symbolträchtige Art, die mit dem Peto-Paradoxon verbunden ist, ist der afrikanische Elefant, da bei ihm der Krebsresistenzmechanismus als erster entdeckt wurde. Das Genom der Elefanten enthält 20 Kopien eines bestimmten Gens namens TP53, während unsere Spezies nur eine Kopie besitzt. Das Protein, das aus dem TP53-Gen stammt, ist verantwortlich für die Überwachung und Beseitigung von Zellen mit abnormen Verhalten. Es spielt auch eine Rolle bei der DNA-Reparatur und begrenzt die Entwicklung krebserregender Prozesse bei diesen Dickhäutern.

In der Meereswelt illustriert der Grönlandwal dieses Paradoxon wieder mit einem Mechanismus, der früher eingreift. Dieser etwa 200 Jahre alt werdende Meeressäuger besitzt ein sehr präzises und effizientes DNA-Reparatursystem für bestimmte Schadensarten. Dieses System involviert zwei Proteine, die die Ansammlung von Mutationen begrenzen, die zur Umwandlung von gesunden Zellen in Krebszellen führen.

Auch kleinere Arten weisen starke Anti-Krebs-Mechanismen auf. Der Nacktmull, ein Langzeitmeister unter den Nagetieren, ist extrem resistent gegen Krebs. Er scheint mehrere Mechanismen zu besitzen, um die Entwicklung von Tumoren zu verhindern. Diese Art zeigt beispielsweise eine erhöhte Sensibilität gegenüber der Zelldichte in einem Gewebe, insbesondere durch eine hohe Produktion eines komplexen Zuckers, eine sehr dichte Form von Hyaluronsäure. Somit hören Zellen, die in zu großer Zahl in einem Bereich konzentriert sind, auf sich zu teilen und verhindern dadurch die Tumorbildung.

Die bei einigen Arten identifizierten Krebsresistenzmechanismen wirken in verschiedenen Stadien der Krebsentstehung.

Louise Maille, Crystal Morin/Université de La Rochelle, Vom Autor bereitgestellt

Eine Quelle der Inspiration für die Medizin?

Von Windrädern, die nach dem Vorbild der Walflossen modelliert wurden, bis zur Haltekraft des Klettverschlusses, der die Früchte der Großen Klette imitiert – die Natur ist seit Jahrhunderten eine Inspirationsquelle für die Technologie. Dieser Ansatz, genannt Biomimese, wurde auch häufig in der Medizin angewendet. Bisher wurde er jedoch nur selten im Kampf gegen Krebs genutzt, eine der tödlichsten Krankheiten.

Die große Körpergröße ist in der Evolution mehrfach unabhängig voneinander entstanden (10 Mal allein bei den Säugetieren), was auf die potenzielle Entstehung verschiedener Krebsresistenzmechanismen hindeutet. Diese Hypothese wird derzeit durch die Forschung gestützt, da für jede untersuchte und gegen diese Krankheit resistente Art ein anderer Mechanismus entdeckt wurde. Durch das Studium weiterer Arten könnten möglicherweise viele andere Krebsresistenzmechanismen identifiziert werden, in der Hoffnung, dass einer von ihnen auf Behandlungen für den Menschen anwendbar ist.