🪐 Warum haben Planeten eine geneigte Umlaufbahn? Eine erste Antwort!

Diese Verformungen, oder Warps, stellen die Vorstellung von perfekt flachen Scheiben in Frage. Andrew Winter betont, dass dies unser Verständnis der Planetenentstehung verändert. Mögliche Ursachen sind Gravitationskräfte oder chaotische Wechselwirkungen, und die ungeordnete Struktur beeinflusst, wie Planeten entstehen und wandern.

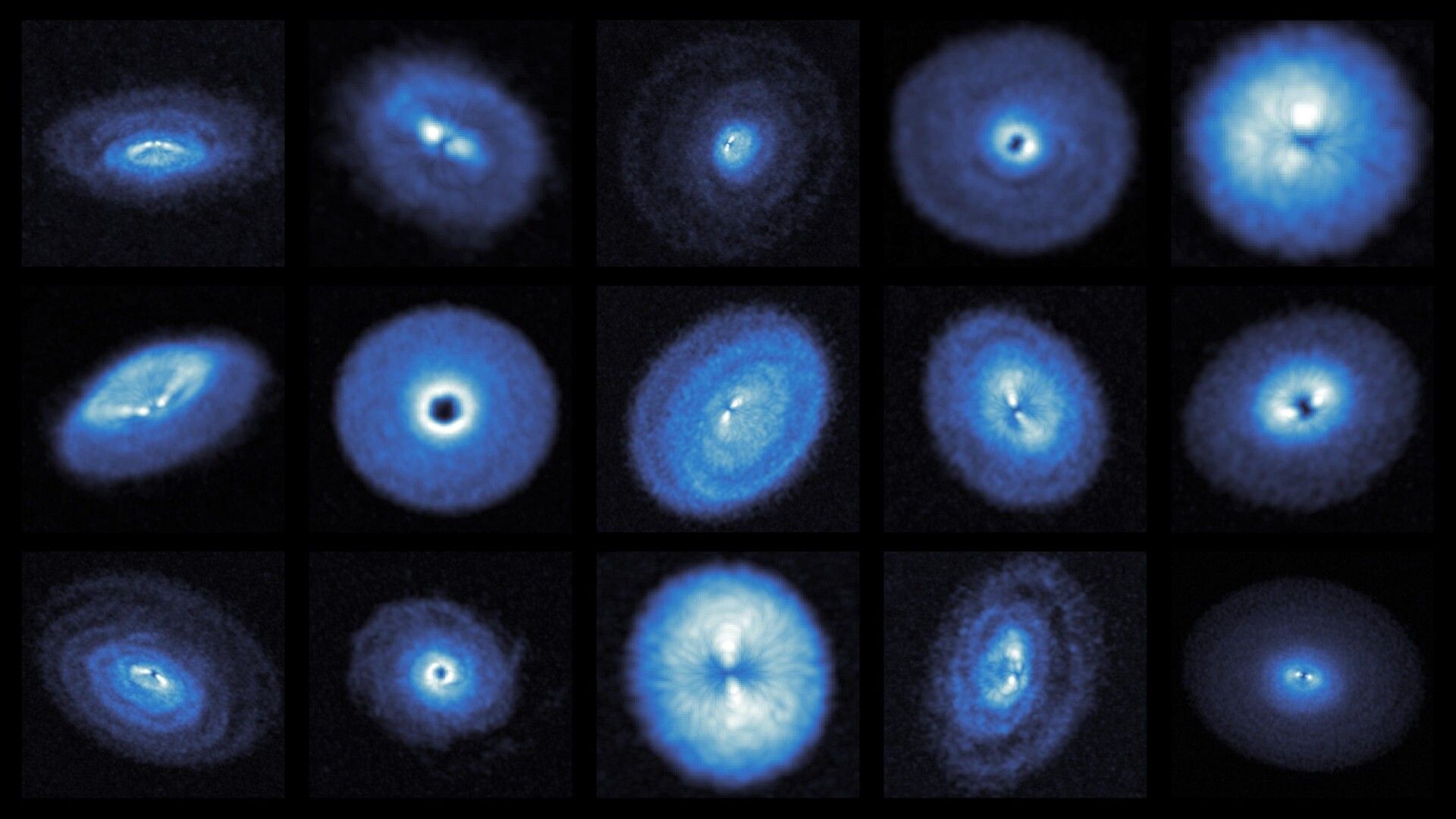

Von exoALMA untersuchte protoplanetare Scheiben, die Verformungen im Licht von Kohlenmonoxid zeigen.

Bildnachweis: Richard Teague und die exoALMA-Kollaboration

Die Ähnlichkeiten mit unserem Sonnensystem sind auffällig. Die orbitalen Neigungen der Planeten, wie die 7,25 Grad der Erde, ähneln diesen Warps: Winter schlägt vor, dass dies eine universelle Folge der Sternentstehung sein könnte.

Die Auswirkungen auf Simulationen sind bedeutend, Theoretiker können nun diese Verformungen in ihre Modelle integrieren. Dies könnte Spiralstrukturen oder beobachtete Temperaturschwankungen erklären. Diese Entdeckungen ebnen den Weg für zukünftige Forschungen, das Verständnis der Warps hilft zu begreifen, wie Planeten ihre endgültigen Umlaufbahnen erreichen.

Die Studie ist in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht.

Was ist eine protoplanetare Scheibe?

Eine protoplanetare Scheibe ist eine Struktur aus Gas und Staub, die einen jungen Stern umgibt. Sie entsteht aus der molekularen Wolke, die kollabiert, um den Stern zu bilden. Die Materie flacht durch die Erhaltung des Drehimpulses zu einer rotierenden Scheibe ab.

In dieser Scheibe aggregieren Staubpartikel allmählich zu Planetesimalen und dann zu Protoplaneten. Dieser Prozess kann mehrere Millionen Jahre dauern. Die Zusammensetzung variiert und umfasst Elemente wie Wasserstoff, Helium und Kohlenstoffverbindungen.

Protoplanetare Scheiben sind in Sternentstehungsregionen wie Nebeln beobachtbar. Ihre Untersuchung hilft, die Vielfalt der Planetensysteme zu verstehen. Instrumente wie ALMA ermöglichen es, ihre Struktur mit beispielloser Präzision zu kartieren.

Wie funktioniert der Dopplereffekt in der Astronomie?

Der Dopplereffekt ist ein physikalisches Phänomen, bei dem sich die Frequenz einer Welle in Abhängigkeit von der relativen Bewegung von Quelle und Beobachter ändert. In der Astronomie wird er verwendet, um die Radialgeschwindigkeiten von Himmelsobjekten zu messen. Bei Licht zeigt eine Verschiebung ins Blaue eine Annäherung an, ins Rote eine Entfernung.

Im Fall von protoplanetaren Scheiben analysieren Astronomen das von Molekülen wie Kohlenmonoxid emittierte Licht. Durch Messung der Wellenlängenänderungen leiten sie die Geschwindigkeiten und Richtungen des Gases ab. Dies enthüllt Details über die Dynamik und Struktur der Scheibe.

Diese Technik ist wichtig, um subtile Phänomene wie die im Artikel beschriebenen Warps zu untersuchen. Sie ermöglicht die Quantifizierung von Neigungen von nur wenigen Grad und liefert Daten zu den Prozessen der Planetenentstehung.