Explosión de una bomba nuclear en el espacio, sondas con plutonio... hecho

Publicado por Adrien,

Fuente: The Conversation bajo licencia Creative Commons

Otros Idiomas: FR, EN, DE, PT

Fuente: The Conversation bajo licencia Creative Commons

Otros Idiomas: FR, EN, DE, PT

Últimamente, un escalofrío recorre los ambientes políticos y militares internacionales. Rusia y Estados Unidos se acusan mutuamente de querer desplegar armas nucleares en el espacio, e incluso afirman haberlo hecho. Gritos de horror y protestas se multiplican, y los debates se encienden en torno a la cuestión de la militarización del espacio... Parecen olvidar que el ámbito espacial conoce bien el uso de la energía nuclear, bajo varias formas y desde hace mucho tiempo.

"Nuclear" es un término bastante vago porque abarca varias realidades técnicas muy diferentes. Comencemos con un primer uso: la calefacción. De hecho, un bloque de material radiactivo se calienta cuando la materia se desintegra y este calor puede ser utilizado para mantener el interior de la sonda espacial bien caliente.

Esta técnica se usa a menudo en rovers. Así, los Lunokhod llevaban 11 kg de polonio para contrarrestar el frío lunar, mientras que Spirit y Opportunity llevaban cada uno unos 20 gramos de plutonio para combatir el frío marciano, y Yutu usaba el mismo isótopo en la Luna.

En la misma línea, pero un poco más complejo, está el RTG (generador termoeléctrico de radioisótopos). Esta vez, el calor liberado por el material radiactivo se utiliza para producir electricidad (con la ayuda de termopares, una combinación de dos metales que reaccionan de manera diferente a la temperatura, generando un potencial eléctrico entre sus extremos).

Plutonio en las sondas

A menudo se usa plutonio. Con su larga vida media, de 88 años, su productividad disminuye solo 8 milésimas cada año. Un compuesto caro, pero perfecto para misiones de larga duración. Este tipo de generador se utiliza principalmente para misiones lejanas, cuando los paneles solares son difícilmente utilizables, más allá del cinturón de asteroides.

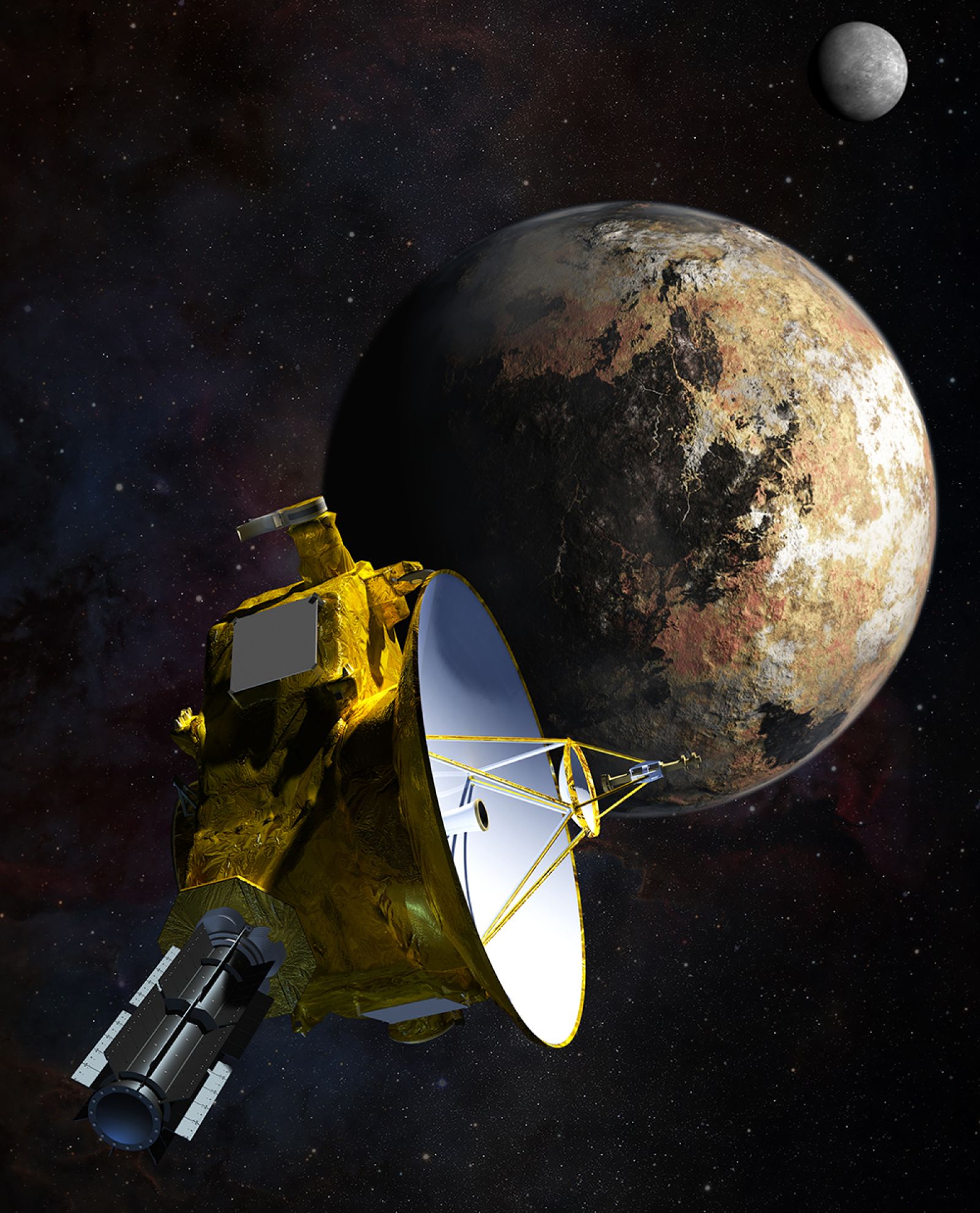

Por ejemplo, las sondas Voyager, que sobrevolaron los planetas gigantes, llevaban 13,5 kg de plutonio, la gran sonda Cassini, exploradora de Saturno, 33 kg, y la pequeña sonda New Horizons, exploradora del cinturón de Kuiper, 11 kg.

Vista artística de la sonda New Horizons que lleva plutonio.

New Horizons/Wikimedia

El único inconveniente de este tipo de máquina: la eficiencia, limitada a unos pocos por ciento. Además, el calor residual debe ser evacuado para evitar el sobrecalentamiento interno del satélite. Por otro lado, la materia que se desintegra emite partículas ionizantes, que la electrónica a bordo no soporta bien: hay que blindar la fuente radiactiva (y sobre todo no ponerla en el centro del satélite) para evitar problemas. Finalmente, la producción eléctrica de estos generadores es bastante constante. Esto parece ser una ventaja, pero para misiones que realizan sobrevuelos, la demanda es alta durante estos y casi nula fuera de ellos... No es sencillo regularlo.

Satélites que usan energía nuclear

Segunda posibilidad "nuclear": el reactor (disponible solo de fisión por el momento). Se trata del reactor clásico de nuestras centrales nucleares... y este tipo ha volado en el espacio en varias ocasiones. Especialmente para dos pruebas estadounidenses (SNAP-10A en 1965 y DUFF en 2012) y sobre todo con la serie de misiones rusas RORSAT (Radar Ocean Reconnaissance SATellite) - unas treinta entre 1967 y 1988.

Estos satélites militares volaban muy bajo, para obtener datos muy precisos, pero sufrían un importante frenado de nuestra atmósfera. Se necesitaba energía para mantener la órbita y no estrellarse en tierra. Los paneles solares podrían haber sido adecuados, pero, un poco como las velas de los barcos, habrían "tomado el viento" y aumentado el frenado atmosférico. Además, estos satélites sufrían eclipses la mitad del tiempo y un reactor nuclear evitaba el corte regular de suministro eléctrico.

El principal inconveniente de estos motores nucleares: los desechos. Si caen en la Tierra, hay contaminación nuclear. Algunos imaginan quizás que el riesgo es insignificante, simplemente una obsesión planteada por detractores poco informados de la ciencia, como Elisabeth Teissier en agosto de 1999 durante un famoso eclipse combinado con el paso de la sonda Cassini. ¡No realmente! Conocemos varios casos de contaminación nuclear espacial.

El primero se debe a los RORSAT. Al final de su misión, su reactor era eyectado hacia una órbita cementerio, para asegurarse de que no volviera a la Tierra (al menos no rápidamente). Pero durante la eyección de los núcleos de uranio enriquecido, una parte de la mezcla sodio-potasio utilizada para la refrigeración de reactores también se soltaba: la órbita terrestre contiene entonces gotas radiactivas, de hasta 5 cm de diámetro. No es precisamente el tipo de cosas que los satélites en operación querrían cruzarse.

Las cosas empeoran cuando las operaciones no están controladas. Por ejemplo, el satélite RORSAT llamado Cosmos 1402 no logró eyectar su reactor correctamente al final de su misión y este cayó en el Atlántico en 1983. El satélite RORSAT llamado Cosmos 954 cayó accidentalmente en la Tierra en 1978, contaminando 124,000 km2 del Gran Norte canadiense.

Gracias a las convenciones internacionales, la Unión Soviética era claramente responsable legalmente. Sin embargo, ambos países negociaron un acuerdo: los soviéticos finalmente pagaron tres millones de dólares, la mitad de la suma solicitada por los canadienses para limpiar la zona contaminada.

Último caso crítico: el lanzamiento. Otro descendiente de la serie RORSAT contaminó el Pacífico cerca de Japón, el primer Lunokhod hizo caer 11 kg de polonio en su patria soviética, mientras que la sonda rusa Mars 96 se estrelló en los Andes, entre Chile y Bolivia, con 200 g de plutonio. En este último caso, ni Chile ni los rusos hicieron nada y no se evacuó nada. ¡Pobre de la población andina, las llamas y los cóndores!

Una bomba nuclear en el espacio

Última posibilidad: las armas nucleares. Ciertamente, nunca ha habido una bomba nuclear en el espacio y nunca ha habido una explosión nuclear, ¿verdad? El tratado del espacio lo prohíbe formalmente. Claro, pero fue firmado a partir de 1967, mucho después de los primeros... ensayos nucleares espaciales. ¡Sí, para su arsenal antisatélite, los militares por supuesto consideraron el arma nuclear!

El 9 de julio de 1962 explotó en el espacio una bomba nuclear estadounidense. Nombre en clave de la operación: "Starfish Prime". Todo salió de maravilla, o al menos eso se creía hasta que se miró más de cerca.

Primer problema: se produce un pulso electromagnético en el momento de la explosión y tiende a inutilizar todo aparato eléctrico desafortunadamente situado en la zona. Tanto en la Tierra, bajo el satélite, como en el espacio, para todos los satélites que no estaban ocultos por la Tierra. En particular, los satélites espías que se suponía debían supervisar la explosión desde lejos perecieron en el acto, así como otros que simplemente pasaban por ahí, lo que es molesto.

Segundo problema: la explosión genera una gran cantidad de partículas de alta energía, que se despliegan poco a poco alrededor de la Tierra, creando un nuevo cinturón de radiación. Varios satélites no pudieron evitar atravesarlo y por lo tanto tuvieron algunos pequeños problemas electrónicos.

Así, Telstar y Ariel-1, así como otros que no habían pedido nada, perecieron prematuramente. Los soviéticos observaron el mismo tipo de problemas: el arma nuclear no es realmente práctica en el espacio. Más fácil firmar luego un tratado que la prohíba, obviamente...

¿Y ahora? Pues bien, las cosas están claras: conocemos las ventajas y desventajas de las diversas utilizaciones nucleares espaciales. Después, depende de cada uno tomar sus decisiones... pero que nadie se haga el sorprendido, la energía nuclear espacial es una vieja conocida.