[Dossier] Rétro 1900: l'ABC de la Physique

Modérateur : Modérateurs

- Michel

- Messages : 19968

- Inscription : 14/07/2004 - 14:48:20

- Activité : Ingénieur

- Localisation : Cote d'Azur

[Dossier] Rétro 1900: l'ABC de la Physique

Ce dossier nous présente les connaissances de base dans plusieurs domaines de la physique dans les années 1900, de l'optique au magnétisme, de la thermodynamique (alors appelée calorique) à l'électricité, de la mécanique à l'acoustique. On notera l’absence de théories compliquées, l’orientation volontairement pratique des descriptions et l’amalgame constant entre la science et la technologie de l’époque.

Les textes et illustrations utilisés pour la rédaction de ...

Dernière modification par Michel le 16/11/2005 - 0:28:15, modifié 4 fois.

- Michel

- Messages : 19968

- Inscription : 14/07/2004 - 14:48:20

- Activité : Ingénieur

- Localisation : Cote d'Azur

Optique

Lumière

Elle est produite par des vibrations rapides, et plus ou moins intenses de l'éther, milieu infiniment élastique dont les phénomènes lumineux nous ont démontré l'existence. Un corps lumineux émet une lumière qui lui est propre, comme le Soleil, la bougie, la lumière électrique.

Un corps éclairé est celui qui peut devenir lumineux lorsqu'une lumière le frappe; comme la Lune, éclairée par le Soleil. Les corps transparents (verre, eau, etc.) permettent de percevoir...

- Michel

- Messages : 19968

- Inscription : 14/07/2004 - 14:48:20

- Activité : Ingénieur

- Localisation : Cote d'Azur

Pesanteur et leviers

Pesanteur

La force qui attire tous les corps vers la terre est appelée Pesanteur et comme tous les corps sont soumis à son action, on dit qu’ils sont pesants.

Si nous laissons tomber d’une même hauteur et en même temps une balle de plomb, un bouchon de liège et une feuille de papier, tous ces corps tomberont comme attirés par cette force invisible. Tous ne toucheront pas le sol en même temps, la balle de plomb arrivera la première, puis le bouchon, puis le papier. C’est ...

- Michel

- Messages : 19968

- Inscription : 14/07/2004 - 14:48:20

- Activité : Ingénieur

- Localisation : Cote d'Azur

Pesanteur des fluides

Vases communicants

Lorsqu’on verse de l’eau ou un liquide dans plusieurs vases qui communiquent entre eux, on voit le liquide se répandre dans tous les vases, et le niveau se maintenir partout à la même hauteur. Une ligne qui réunirait les différentes surfaces serait horizontale : les surfaces libres d’un même liquide dans plusieurs vases communicants sont sur une même ligne horizontale.

C’est ce qui explique l’élévation de l’eau dans le jet d’eau ; on trouv...

- Michel

- Messages : 19968

- Inscription : 14/07/2004 - 14:48:20

- Activité : Ingénieur

- Localisation : Cote d'Azur

Calorique

On considère la chaleur comme due à un mouvement vibratoire, de très faible amplitude, mais très rapide des molécules d’un corps. Ce mouvement est transmis à distance par l'intermédiaire de l'éther.

Sous l'influence de la chaleur, les corps se dilatent, puis deviennent fluides ou gazeux.

Dilatation

Tous les corps se dilatent, c'est-à-dire augmentent de volume; les gaz sont très dilatables, les liquides le sont moins, les solides moins encore.

Instruments destinés ...

- Michel

- Messages : 19968

- Inscription : 14/07/2004 - 14:48:20

- Activité : Ingénieur

- Localisation : Cote d'Azur

Changement d'état des corps

Fusion

Passage d'un corps de l'état solide à l’état liquide, par suite de l'augmentation de la température. La chaleur, comme nous l'avons déjà dit, produit un mouvement vibratoire qui vainc la cohésion et qui permet aux molécules de rouler librement les unes sur les autres.

Sous une pression constante, tout corps entre en fusion à une température déterminée, invariable pour chaque substance.

Quelle que soit l'intensité de la source de chaleur, dès que la fusion est comm...

- Michel

- Messages : 19968

- Inscription : 14/07/2004 - 14:48:20

- Activité : Ingénieur

- Localisation : Cote d'Azur

Magnétisme

Les aimants sont des substances qui ont la propriété d'attirer le fer, le nickel, le cobalt, le chrome et le manganèse. L'aimant naturel est un oxyde de fer.

Une bande d’acier frotté avec ce minerai devient magnétique à son tour.

Pôles

Lorsqu'on plonge un aimant ou une barre aimantée dans de la limaille de fer, celle-ci adhère aussitôt aux deux extrémités du barreau, mais non pas au centre. On nomme Pôles ces extrémités magnétiques.

Un barreau aimanté placé sur ...

Dernière modification par Michel le 15/11/2005 - 22:48:25, modifié 1 fois.

- Michel

- Messages : 19968

- Inscription : 14/07/2004 - 14:48:20

- Activité : Ingénieur

- Localisation : Cote d'Azur

Electricité

Un bâton de cire ou un morceau d'ambre échauffé par frottement attire de petits objets: fragments de papier, de moelle de sureau, etc., et les repousse ensuite.

Deux carrés de moelle de sureau étant touchés l'un avec une barre de verre, l'autre avec un bâton de résine s'attireront, tandis que si ces deux morceaux de moelle sont frottés tous deux avec la barre de verre, ils se repousseront. Il y a donc deux électricités, l'une positive (+), l’autre négative (-).

L'électr...

- Michel

- Messages : 19968

- Inscription : 14/07/2004 - 14:48:20

- Activité : Ingénieur

- Localisation : Cote d'Azur

La force et la lumière par l'électricité

Un fil de fer parcouru par un courant et plongé dans de la limaille de fer attire celle-ci comme un aimant, tant que le courant dure.

Électro-aimants

Barres de fer doux, généralement recourbées en U, sur lesquelles s’enroule un fil de cuivre recouvert de soie.

Effets caloriques

Un courant parcourant un fil métallique échauffe celui-ci, qui finit par devenir incandescent, par fondre ou se volatiliser : le charbon seul est réfractaire à la fusion.

Effets lu...

- Michel

- Messages : 19968

- Inscription : 14/07/2004 - 14:48:20

- Activité : Ingénieur

- Localisation : Cote d'Azur

Acoustique

Le son

Si l’on frappe légèrement sur un verre à pied tenu par son pied, ou si nous éloignons de sa position horizontale une corde à violon tendue puis que nous la lâchions, nous entendons un son.

Ce son a été produit par les déplacements rapides, les vibrations des parois du verre ou de la corde. Les parois du verre se sont déplacées, le verre a augmenté, puis a diminué de volume. Pour le vérifier, approchons du verre une petite balle de sureau suspendue à un fil et n...

- Michel

- Messages : 19968

- Inscription : 14/07/2004 - 14:48:20

- Activité : Ingénieur

- Localisation : Cote d'Azur

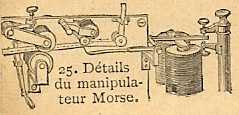

Le télégraphe et le téléphone

Toute ligne se compose d’organes essentiels:

1) le fil de ligne, qui unit entre elles les stations;

2) la pile qui engendre le courant;

3) le manipulateur, qui règle les intermittences de courant;

4) le récepteur, qui enregistre la dépêche.

L'ancien télégraphe à cadran, dans lequel une aiguille marquait à la station réceptrice chacune des lettres désignées par l'expéditeur est remplacé par divers systèmes, Morse, Hugues, Wheastone, Baudot, etc.

Télégraphe de Mor...

-

h

- Michel

- Messages : 19968

- Inscription : 14/07/2004 - 14:48:20

- Activité : Ingénieur

- Localisation : Cote d'Azur

pour remplir une seringue vide, on pousse son piston vers le bas a fond, on plonge l'aiguille de la seringue dans le liquide dont la surface est à l'air libre, on remonte ensuite le piston doucement; le liquide monte dans la seringue.

Comme l'intervalle entre piston et le corps de la seringue est extremement petit, l'air ne penetre pas dans la seringue et c'est la pression atmosphérique qui "pousse" le liquide au fur et a mesure que le piston monte: le vide est rempli par le liquide

Comme l'intervalle entre piston et le corps de la seringue est extremement petit, l'air ne penetre pas dans la seringue et c'est la pression atmosphérique qui "pousse" le liquide au fur et a mesure que le piston monte: le vide est rempli par le liquide

-

tek

-

Benvs

Simple question quand tu dis cela :

c'est donc le pôle Nord ou austral de l'aiguille qui est tourné vers le pole Nord terrestre, et vice-versa.

C'est pas plutot le pôle sud ou austral de l'aiguille qui est tourné vers le pole Nord terrestre, et vice et versa ??

Austral veut dire sud de tout façon ? non ?

une ptite question : le pole sud de la terre est bien négatif ? et le pôle nord positif ?

merci de répondre je dois expliquer ça à des gosses demain lol

c'est donc le pôle Nord ou austral de l'aiguille qui est tourné vers le pole Nord terrestre, et vice-versa.

C'est pas plutot le pôle sud ou austral de l'aiguille qui est tourné vers le pole Nord terrestre, et vice et versa ??

Austral veut dire sud de tout façon ? non ?

une ptite question : le pole sud de la terre est bien négatif ? et le pôle nord positif ?

merci de répondre je dois expliquer ça à des gosses demain lol

- Michel

- Messages : 19968

- Inscription : 14/07/2004 - 14:48:20

- Activité : Ingénieur

- Localisation : Cote d'Azur

Benvs a écrit :Simple question quand tu dis cela :

c'est donc le pôle Nord ou austral de l'aiguille qui est tourné vers le pole Nord terrestre, et vice-versa.

C'est pas plutot le pôle sud ou austral de l'aiguille qui est tourné vers le pole Nord terrestre, et vice et versa ??

Austral veut dire sud de tout façon ? non ?

une ptite question : le pole sud de la terre est bien négatif ? et le pôle nord positif ?

merci de répondre je dois expliquer ça à des gosses demain lol

Attention ! dans l'original (qui date de 1900 ne l'oublions pas), le pôle nord est appelé austral ce qui semble effectivement erroné puisque quand on parle courramment de l'hémisphère austral on pense à l'hémisphère nord.

Mais , la dessus vient s'ajouter l'erreur historique suivante: Ce que nous appelons pole nord de la terre est un pole sud magnétique !!!! Enfin troisième raison de se méprendre, il faut s'entendre sur la couleur des poles des aimants eux memes....

Le présent dossier est une copie d'écrits du début du siècle dernier et des inexactitudes voire des erreurs peuvent apparaître . Merci de vous reférer à des documents actuels pour enseigner la science aux enfants. La catégorie Rétro du Site Techno-science contient des informations historiques à considérer comme telles.

-

Invité

Re: Le télégraphe et le téléphone

Michel a écrit :Télégraphie

Toute ligne se compose d’organes essentiels:

1) le fil de ligne, qui unit entre elles les stations;

2) la pile qui engendre le courant;

3) le manipulateur, qui règle les intermittences de courant;

4) le récepteur, qui enregistre la dépêche.

L'ancien télégraphe à cadran, dans lequel une aiguille marquait à la station réceptrice chacune des lettres désignées par l'expéditeur est remplacé par divers systèmes, Morse, Hugues, Wheastone, Baudot, etc.

Télégraphe de Morse

Composé d'un manipulateur, d'un fil de ligne et d'un récepteur.

Manipulateur

(V fig. 25 et 27). C’est un interrupteur de forme particulière. Chaque fois qu'on appuie sur le bouton du levier, le courant s'établit par la pile et transmet à la station destinataire une série de points et de traits, suivant les signes conventionnels de l'alphabet de Morse.

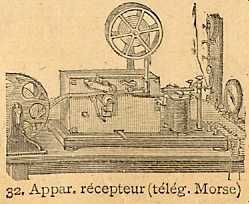

Récepteur

Muni d'un mouvement d'horlogerie, il est surmonté d'un rouet d’où se déroule une étroite bande de papier; c'est sur celle-ci que s'inscrivent au moyen d'un stylet encré les signes transmis par le manipulateur de la station expéditrice.

Autres systèmes

Divers systèmes, encore plus rapides, ont été imaginés. Parmi ceux-ci, citons le télégraphe Hughes, à clavier, muni de touches correspondant aux lettres de l'alphabet. Chaque lettre touchée à la station expéditrice est reproduite au récepteur de la station destinataire.

Télégraphie sans fil

Étant donné que les ondes électriques, de même que les ondes sonores s'étendent en cercles concentriques d'un diamètre toujours plus grand, comme les ondes produites dans une eau tranquille par la chute d'une pierre, Marconi, à la suite des belles découvertes d'Hertz et de Branly, eut l'idée de supprimer le fil de ligne. De sorte que l'onde électrique transmet à une ou plusieurs stations destinataires les indications transmises par un récepteur spécial.

Téléphone

Appareil inventé par Graham Bell, destiné à transmettre à distance la voix. Composé d'un fil de ligne, d'un transmetteur et d’un récepteur.

Téléphone Bell

Le transmetteur et le récepteur sont à peu près identiques; un étui de bois terminé à une extrémité, par une petite boite en bois munie d'une embouchure. La boite contient une bobine de fer doux sur laquelle s’enroule un fin fil de cuivre isolé dont les 2 bouts sortent en torsade à l'autre extrémité de l'étui qui renferme un barreau aimanté. Entre l'embouchure et la bobine est une plaque très mince de fer doux qui vibre lorsqu'on parle devant l'embouchure, et les vibrations se transmettent à l'appareil récepteur.

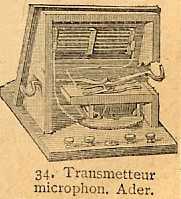

Téléphone Ader

Le transmetteur a pour organe essentiel un microphone constitué par 12 charbons disposés en grille. Il est appliqué sur la face inférieure d'une très fine planchette en sapin, dont toutes les vibrations se transmettent au microphone et de là par fil, à l'appareil récepteur.

Le récepteur est un téléphone analogue à celui de Bell. Un aimant circulaire forme poignée et ses extrémités se rejoignent sur un anneau de fer doux qui sert d'armature à l'aimant et en excite les réactions magnétiques.

A l'intérieur, une bobine divisée en 2 hélices enroulées chacune autour d'un des pôles de l'aimant. La plaque vibrante est du même genre que celle de Bell.

*inconvènients?

komen tu t'apelle

komen tu t'apelle