Ces coquillages utilisent leur propre fibre optique, mais pour quoi faire ? ☀️

Publié par Cédric,

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: Nature Communications

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: Nature Communications

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les bucardes-cœur de Vénus (Corculum cardissa), de petits bivalves présents dans les eaux tropicales de l'Indo-Pacifique, possèdent une particularité étonnante: elles abritent des algues photosynthétiques sous leur coquille. En échange de cette protection, ces algues fournissent des nutriments essentiels aux mollusques. Mais comment la lumière atteint-elle ces algues lorsque la coquille reste fermée ? Les scientifiques ont enfin résolu ce mystère.

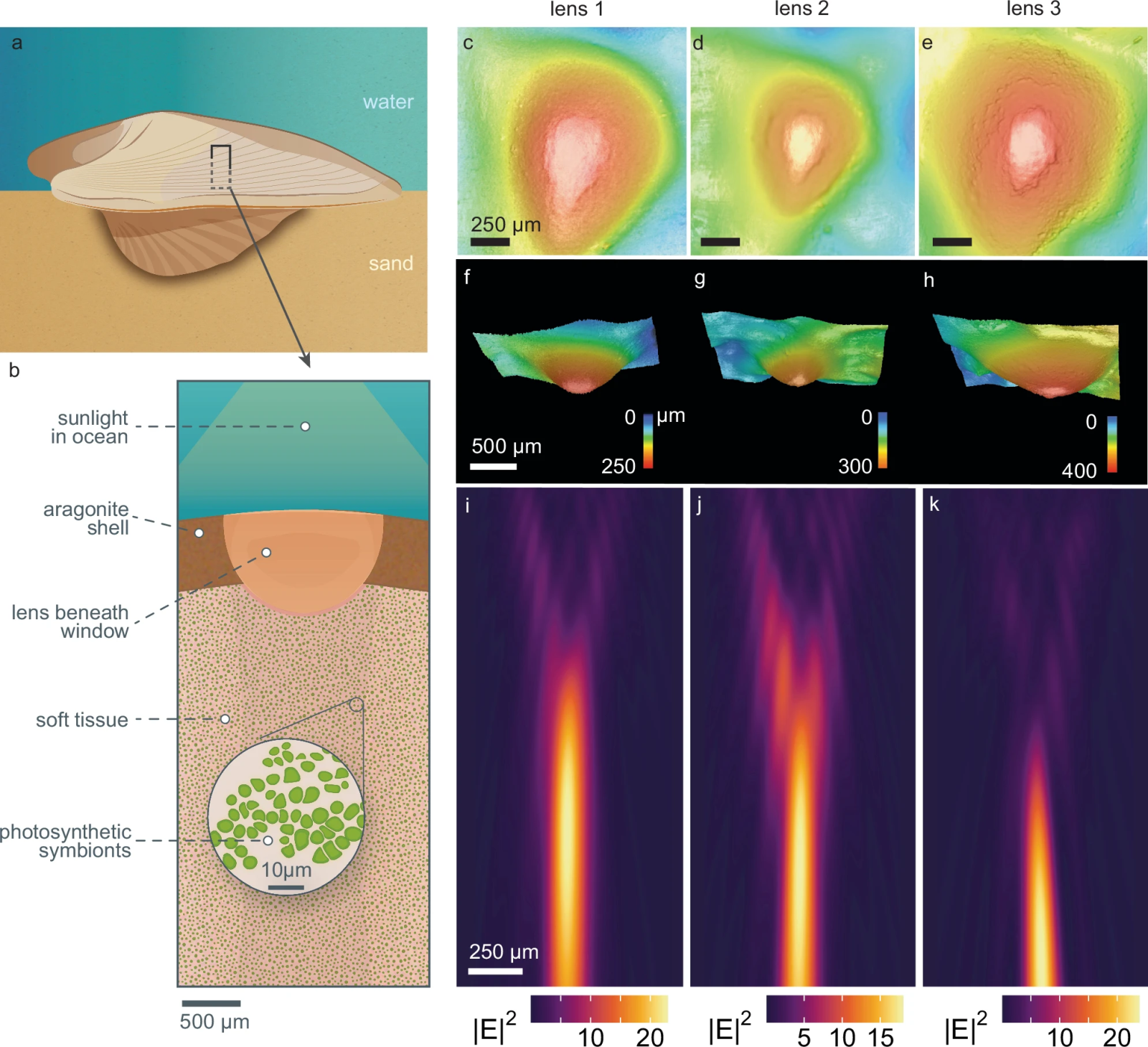

a) Les pointes des lentilles sont aplaties.

b) Une section de coquille révèle des lentilles d'aragonite, d'environ 750 μm de diamètre, avec des formes et tailles variables selon les coquilles.

c–e) Images 3D de lentilles vues de dessous, montrant des différences de taille et de forme.

f–h) Vues latérales des lentilles, où l'on observe les sommets aplatis.

i–k) Simulations optiques montrant que les lentilles focalisent la lumière en faisceau parallèle (longueur d'onde de 625 nm).

Les coquilles des bucardes présentent de minuscules fenêtres translucides composées de cristaux d'aragonite, un minéral aux propriétés exceptionnelles. Ces structures, alignées avec une précision remarquable, agissent comme des conduits pour la lumière. En analysant ce phénomène, les chercheurs ont constaté que l'aragonite transmet certaines longueurs d'onde de manière optimale.

Plus précisément, ces fibres naturelles laissent passer la lumière utile à la photosynthèse tout en bloquant les rayons ultraviolets. Une double prouesse: protéger les algues des dommages génétiques tout en leur offrant la luminosité nécessaire à leur croissance. Dakota McCoy, de l'Université de Chicago, compare cette fonction à celle d'un filtre solaire biologique, un système de protection très élaboré.

Pour examiner ces fenêtres, les chercheurs ont utilisé des microscopes électroniques et des lasers. Ils ont découvert que sous ces ouvertures se cachent des structures encore plus surprenantes: de petites protubérances agissent comme des lentilles. Leur rôle ? Concentrer la lumière en un faisceau précis qui pénètre profondément dans le coquillage, atteignant les algues symbiotiques.

L'aragonite, utilisée ici sous forme de fibres ultrafines, se distingue par son efficacité à transmettre la lumière, même sans l'isolation des fibres optiques artificielles. Dakota McCoy estime que ce système pourrait inspirer des innovations technologiques pour concevoir des câbles optiques plus performants, tout en réduisant les coûts de fabrication.

L'idée de s'inspirer du vivant pour des avancées technologiques n'est pas nouvelle. Par le passé, des scientifiques s'étaient déjà penchés sur les huîtres pour créer un verre plus solide et flexible. Les bucardes-cœur, elles, offrent une nouvelle voie, où biologie et optique se rejoignent de manière harmonieuse.

En imitant ces architectures naturelles, l'homme pourrait concevoir des systèmes optiques capables de transporter la lumière sur de longues distances, même dans des mauvaises conditions. Une preuve supplémentaire que la nature, avec des millions d'années d'évolution, reste une source d'inspiration inépuisable.

Comment les coquilles de mollusques canalisent-elles la lumière ?

Les coquilles de certains mollusques comme les bucardes-cœur de Vénus sont traversées par des structures naturelles capables de guider la lumière. Constituées d'aragonite, une forme cristalline du carbonate de calcium, ces fibres jouent un rôle similaire à nos câbles à fibre optique.

Ces fibres fines, alignées avec précision, transmettent spécifiquement la lumière utile à la photosynthèse des algues symbiotiques. Elles bloquent les rayons ultraviolets nocifs tout en laissant passer le spectre bleu et rouge. Ce filtrage assure une protection tout en optimisant l'énergie lumineuse transmise.

L'aragonite dans les coquilles présente des propriétés uniques: elle canalise la lumière sans revêtement protecteur. Ce matériau naturellement optimisé inspire aujourd'hui la recherche pour concevoir des câbles optiques plus performants, moins coûteux et capables de transmettre la lumière sur de longues distances.