Course à pied: les "supershoes" permettent-elles de courir plus vite... sans danger ?

Publié par Adrien,

Auteur: Guillaume Rao, Aix-Marseille Université (AMU)

Source: The Conversation sous licence Creative CommonsAutres langues:

Auteur: Guillaume Rao, Aix-Marseille Université (AMU)

Source: The Conversation sous licence Creative CommonsAutres langues:

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Si les recherches récentes ont amené à une meilleure connaissance des spécificités de chacune des disciplines d'endurance et également à une individualisation de plus en plus marquée des différents facteurs de performance (planification des séances d'entraînement et de récupération, suivi du sommeil, nutrition, programmes de prévention des blessures, aspects mentaux...), ce qui a permis d'optimiser les entraînements, cette pluie de record est aussi probablement due à l'arrivée sur le marché d'une nouvelle génération de chaussures, les "supershoes".

En effet, une étude récente qui synthétise les performances d'un grand nombre de coureurs a montré que les 100 meilleurs temps au marathon ont significativement et régulièrement baissé entre 2015 (date d'arrivée des supershoes sur le marché) et 2019 et que les coureurs possédant des supershoes courraient, en moyenne, significativement plus vite que les autres. Les études notent aussi une augmentation de certaines blessures qui étaient autrefois beaucoup plus rares.

Alors, entre performance et blessures, comment utiliser au mieux des supershoes ?

Le principe des "supershoes"

Classiquement, une chaussure de course à pied vise à la fois à favoriser la performance et à prévenir le risque de blessure, en protégeant le pied et en dissipant l'énergie générée par l'impact au sol.

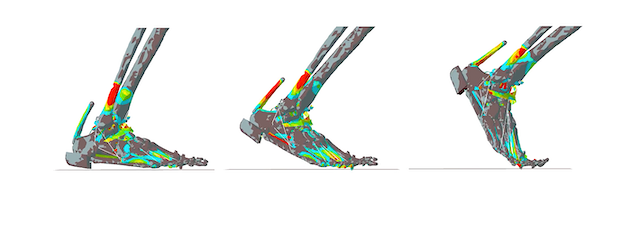

Visualisation des contraintes mécaniques lors de la course à pied.

Guillaume Rao, Fourni par l'auteur

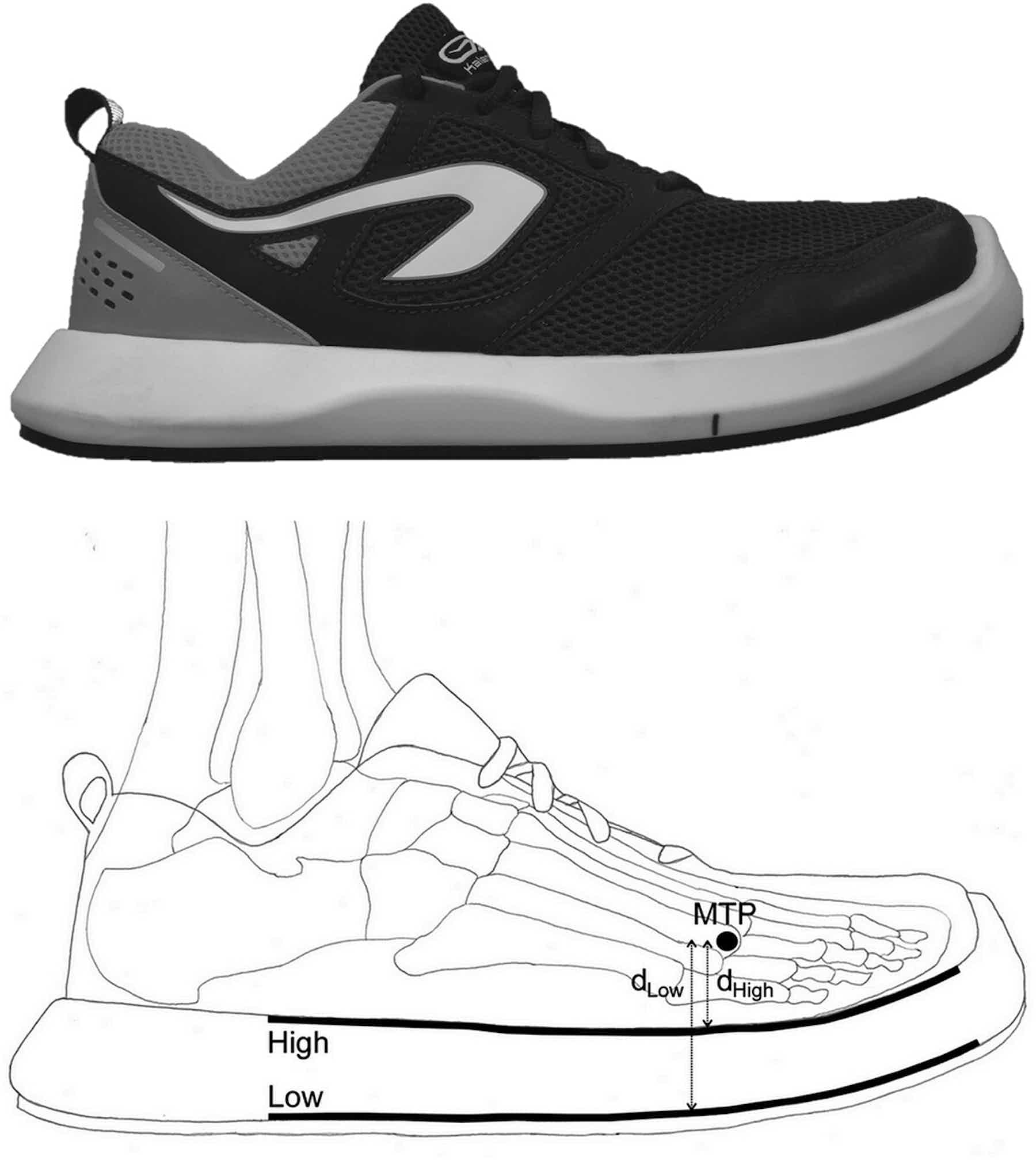

Les supershoes apparues récemment renferment une semelle en mousse assez épaisse, à la fois légère et plus élastique que les mousses classiques, et une plaque carbone sur l'ensemble de la semelle. La plaque carbone pouvant jouer un rôle de "balançoire" et ainsi favoriser la bascule du pied vers l'avant et la propulsion du talon vers le haut.

De nombreuses études, réalisées par des instituts de recherche publique ou internes aux services R&D des fabricants, ont visé à développer et améliorer ces supershoes. Ces études peuvent concerner différents champs scientifiques. Côté chaussure, on étudie aussi bien les nouvelles formulations chimiques des mousses, et la raideur de la plaque de carbone, ainsi que sa forme et son positionnement dans la semelle. Côté humain, les recherches portent sur les modifications biomécaniques et physiologiques suite à l'utilisation de ces supershoes.

Au global, on remarque une amélioration de l'"économie de course", c'est-à-dire la capacité du coureur à maintenir une vitesse élevée sur un temps long, ainsi que des modifications du "patron biomécanique" de la course: cadence de course plus faible, foulées plus longues, force verticale au sol plus élevée notamment.

Illustration d'un prototype utilisé lors des recherches sur l'effet du positionnement de la semelle sur les performances biomécaniques et physiologiques. Les deux positions différentes (high et low) induisent des influences différentes au niveau de l'articulation métatarsophalangienne (MTP) et donc des adaptations biomécaniques différentes.

Guillaume Rao, Fourni par l'auteur

Malgré ces avantages hautement attirants pour les sportifs, les recherches ont soulevé au moins deux points à creuser: tout d'abord, les augmentations de performances ne sont pas observées pour l'ensemble des coureurs. Ensuite, on a remarqué l'apparition de nouveaux types de blessures, en particulier chez les coureurs jeunes.

Certains coureurs ne tirent pas avantage des supershoes

Bien que les bénéfices de ces supershoes aient été montrés à l'échelle d'un groupe de coureurs, cela n'est pas vérifié pour chacun d'entre eux. Ainsi, on observe certains coureurs qui améliorent leur économie de course de 14 % alors que d'autres voient leur économie de course dégradée de 11 % avec l'utilisation de ces supershoes. Ces résultats sont visibles autant pour des coureurs de très haut niveau (capables de courir un semi-marathon de 21 kilomètres en moins d'une heure) que pour des coureurs amateurs.

Ces résultats très variables selon les individus ne sont pour l'instant pas encore bien expliqués. Un facteur semble se dessiner et concerne la vitesse de course. En effet, le bénéfice engendré par ces supershoes serait plus grand pour des vitesses de course plus élevées, probablement du fait des modifications du patron de course induites par une course rapide.

D'où viennent les blessures liées aux supershoes ?

Ces nouvelles chaussures peuvent apporter un gain de performance à certains coureurs, mais elles semblent entraîner également des blessures qui étaient jusqu'à présent rencontrées épisodiquement.

L'os naviculaire du pied est sujet à des fractures de fatigue.

BodyParts3D, DBCLS, CC BY-SA

En effet, l'utilisation de supershoes modifierait les contraintes mécaniques subies par les différentes structures anatomiques et entraînerait une sursollicitation de certaines zones anatomiques spécifiques, notamment l'os naviculaire, au point d'entraîner des blessures nouvelles. Une étude récente a en effet rapporté un nombre élevé de fractures de fatigue au niveau de l'os naviculaire. L'arrivée des supershoes est relativement récente et les études épidémiologiques sur les blessures engendrées sont encore peu nombreuses, ces résultats visent donc à être confirmés.

Au vu de ces résultats, il est donc recommandé d'augmenter très progressivement l'utilisation des supershoes, afin de laisser au corps le temps d'assimiler ces nouvelles répartitions de contraintes mécaniques internes et donc éviter les blessures. Classiquement, une augmentation progressive consiste à incrémenter le temps d'utilisation des chaussures entre 5 et 10 % par semaine. Ainsi, il faudrait laisser au corps entre 10 et 20 semaines pour arriver à une utilisation complète de ces supershoes.

Des modèles biomécaniques pour estimer les contraintes sur les membres inférieurs lors de la course

Les blessures chroniques en lien avec la course à pied (tendinopathies, fractures de fatigue...) sont principalement dues à un déséquilibre entre les (sur) contraintes mécaniques subies par les structures anatomiques et leurs capacités de récupération et d'adaptation. D'un point de vue anatomique, des travaux récents permettent d'estimer les contraintes mécaniques subies par les structures anatomiques (les os, les tendons, les ligaments) lors de la course à pied.

Ces résultats reposent sur des modélisations biomécaniques qui intègrent différents facteurs individuels et connus pour affecter les contraintes mécaniques (forme des os, intensités des forces musculaires, patron biomécanique de course à pied, intensité de l'impact au sol...).

Ces nouvelles générations de modèles biomécaniques permettront de prendre en compte, à une échelle individuelle, l'influence des supershoes et donc de potentiellement prédire les augmentations de performance et les risques de blessures associés à leur utilisation.