Les éléphants préhistoriques aussi sociables que les actuels

Publié par Michel,

Source: CNRSAutres langues:

Source: CNRSAutres langues:

2

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Une reconstruction de la harde de Mleisa 1 (l'éléphant représenté est Stegotetrabelodon, la forme fossile la plus fréquente dans la formation de Baynunah).

© Mauricio Antón

Il y a sept millions d'années, la péninsule arabique était traversée d'un système de rivières qui débouchait au niveau de ce qui est aujourd'hui Abu Dhabi.

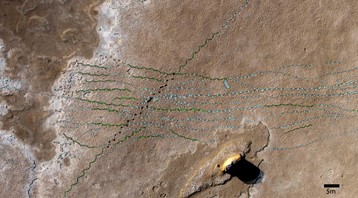

C'est là, sur le site de Mleisa 1, qu'une équipe internationale dans laquelle sont impliqués des chercheurs de l'IPHEP (CNRS/Université de Poitiers) a découvert, sur une surface de cinq hectares, des empreintes fossilisées d'éléphants datées de cette même époque. Dégagées par l'érosion récente, des pistes tracées, extraordinairement (2) longues, mesurent, pour certaines, plus de 250 mètres. Au nombre de treize, ces pistes ont été laissées par une harde (3) d'éléphants préhistoriques de tailles et de poids divers, mêlant jeunes et adultes.

Le premier auteur de l'étude, Faysal Bibi, dégage une empreinte d'éléphant sur le site de Mleisa 1.

© Mark Beech

Tout comme leurs congénères actuels, les éléphants préhistoriques avaient donc un comportement grégaire. Chez l'actuel, les femelles adultes s'assemblent en hardes incluant les jeunes, tandis que les mâles s'éloignent des groupes à la puberté pour ne revenir qu'aux périodes de reproduction. La présence à Mleisa 1 d'une piste isolée de 260 mètres formée de pas et d'empreintes de grande taille fait supposer un comportement solitaire des mâles, comme actuellement.

Cette étude est d'autant plus intéressante qu'elle permet de mettre en évidence des comportements impossibles à révéler à partir des os et des dents fossilisés.

L'étude et l'interprétation des différentes pistes dans leur totalité comme dans les moindres détails ont été effectuées grâce à la reconstitution virtuelle du site. Par cette méthode, il a été révélé l'ampleur des pistes ainsi que l'importance paléontologique du site.

Cette étude fait partie du programme de recherche Baynunah Paleontology Project. L'analyse des empreintes, des os et des dents fossilisés trouvés non loin du site contribueront à la reconstruction de l'évolution environnementale de la péninsule arabique. A cette période, la péninsule faisait partie intégrante du continent africain et le "rameau humain" y effectuait ses premiers pas.

Ces recherches font l'objet de financements d'Abu Dhabi Authority for Tourism and Culture, de la National Science Foundation (États-Unis), de l'institut international de paléoprimatologie, paléontologie humaine: évolution et paléoenvironnements (CNRS/Université de Poitiers) et de l'Université de Yale.

Nathan Craig, coauteur de l'étude, effectue la saisie des données d'imagerie numérique grâce à un appareil photo suspendu à un cerf-volant.

© Faysal Bibi

Un zoom sur les pistes d'éléphants de Mleisa 1 de l'image recomposée. Les différentes pistes sont surlignées en couleur.

© The authors & the Baynunah Paleontology Project

Notes:

(1) Institut international de paléoprimatologie, paléontologie humaine: évolution et paléoenvironnements.

(2) Les pistes de mammifères, jusqu'à présent découvertes, dépassent rarement les dizaines de mètres.

(3) Troupeau d'ongulés sauvages.

Référence:

Early evidence for complex social structure in Proboscidea from a late Miocene trackway site in the United Arab Emirates, Bibi F., Kraatz B., Craig N., Beech M., Schuster M., and Hill A. Biology Letters, 2012, doi: 10.1098/rsbl.2011.1185.