L'Homme n'a observé que 0,001% des fonds marins 🌊

Publié par Cédric,

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: Science Advances

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: Science Advances

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

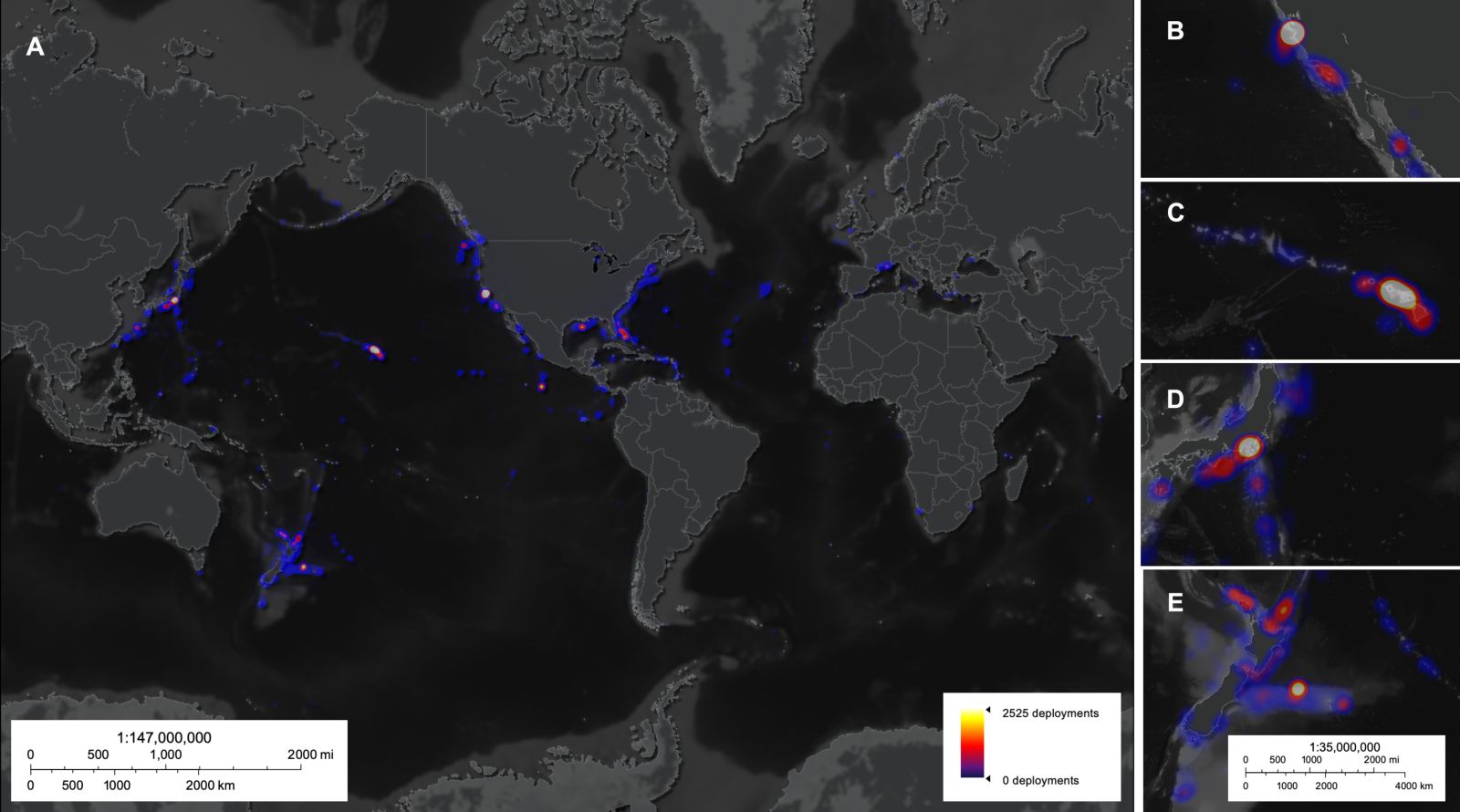

A - L'activité de plongée en haute mer entre 1958 et 2024 est concentrée dans quelques zones précises.

B - Forte activité dans la baie de Monterey, États-Unis.

C - Activité notable autour d'Hawaï, États-Unis.

D - Activité concentrée dans les baies de Suruga et Sagami, Japon.

E - Activité importante au large de la Nouvelle-Zélande. La carte montre le nombre de plongées par zone de 250 km², et non la surface réellement explorée, qui est bien plus réduite.

Les profondeurs océaniques, situées au-delà de 200 mètres, abritent des écosystèmes uniques et des processus géologiques méconnus. Une étude récente publiée dans Science Advances souligne que les explorations visuelles restent rares, coûteuses et concentrées près des côtes de quelques pays riches.

Un déséquilibre géographique flagrant

65 % des observations proviennent des zones économiques exclusives des États-Unis, du Japon et de la Nouvelle-Zélande. Ces trois nations, avec la France et l'Allemagne, totalisent 97 % des plongées recensées depuis 1958.

Cette surreprésentation fausse notre compréhension des abysses. Les conditions observées près de la Californie ou du Japon diffèrent probablement de celles de l'Atlantique tropical ou de l'océan Austral.

Les données historiques, souvent limitées à des photos en noir et blanc, accentuent ce biais. Les technologies modernes comme les caméras 4K ou les scanners lasers pourraient changer notre perception des écosystèmes profonds, si elles étaient déployées à plus grande échelle.

Technologie et coopération: les clés de l'exploration

Les canyons sous-marins et les monts hydrothermaux captent l'attention, laissant les plaines abyssales, pourtant majoritaires, dans l'ombre. Ces zones négligées sont pourtant essentielles pour évaluer l'impact du réchauffement ou de l'exploitation minière.

Le coût des submersibles et des navires de recherche freine les progrès. Des robots low-cost et des caméras autonomes émergent, offrant des solutions pour les pays moins équipés.

Les auteurs plaident pour un partage ouvert des archives et des campagnes d'imagerie à grande échelle. L'apprentissage automatique et les câbles sous-marins pourraient accélérer la découverte d'espèces ou de nouveaux habitats.

Des conséquences majeures pour la planète

Cette méconnaissance des abysses compromet notre capacité à protéger ces écosystèmes vitaux. Sans données précises, il est impossible d'évaluer l'impact réel de la pêche profonde, de l'exploitation minière ou du changement climatique sur ces milieux. Les décisions politiques, comme l'autorisation de projets industriels en eaux profondes, reposent ainsi sur des modèles incomplets, risquant d'accélérer la destruction d'espèces ou de d'écosystèmes encore inconnus.

Par ailleurs, l'océan profond régule le climat et produit une partie de l'oxygène terrestre. Ignorer son fonctionnement, c'est passer à côté de solutions potentielles pour atténuer le réchauffement ou découvrir de nouvelles molécules médicales. Combler ces lacunes exige un effort mondial, mêlant innovations technologiques et coopération scientifique, avant que l'activité humaine n'altère irréversiblement ce dernier grand territoire inexploré.