💧 Mars cacherait d'immenses réservoirs d'eau là où on ne les attend pas

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

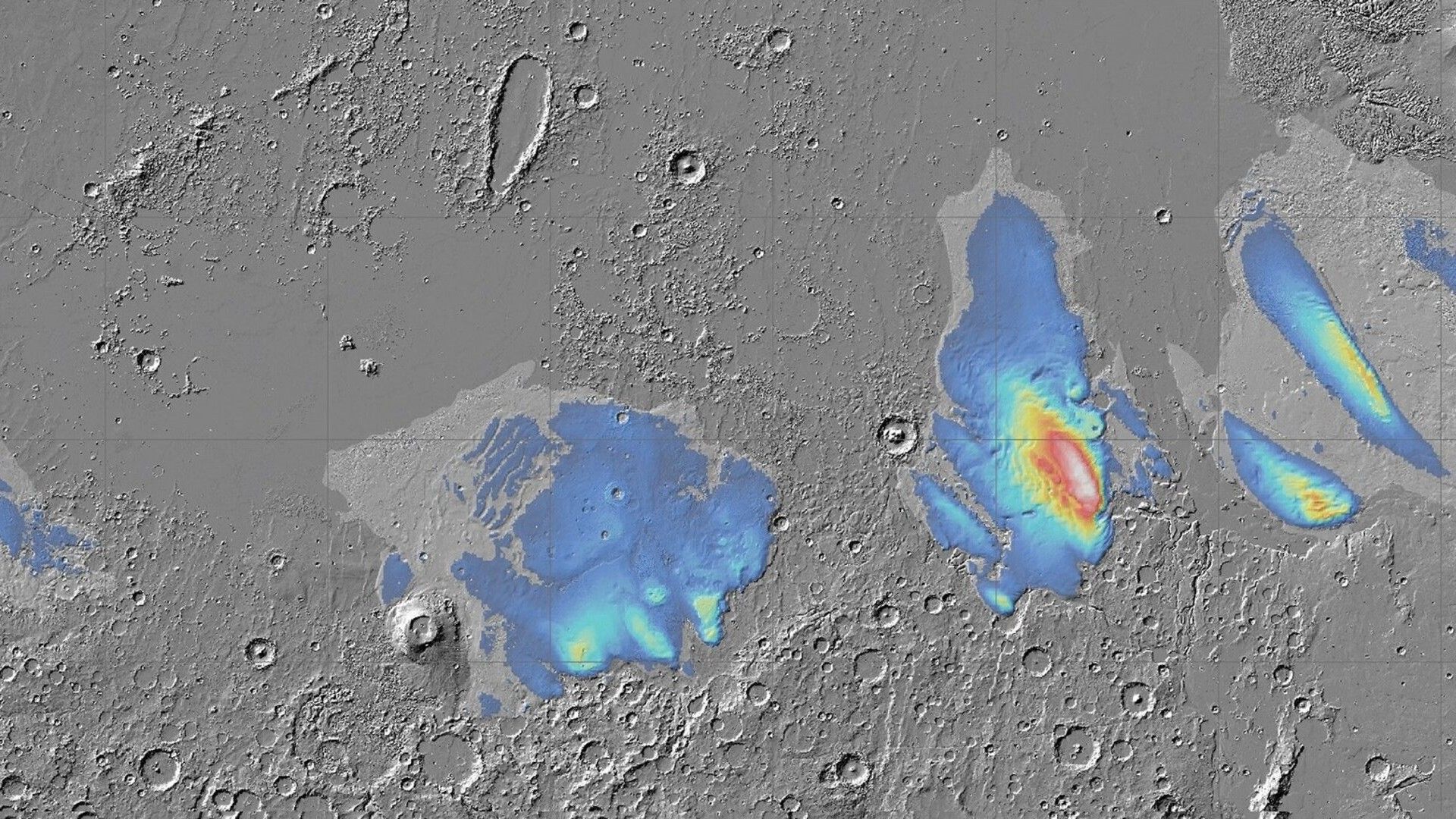

De récentes observations des sondes spatiales Mars Odyssey et ExoMars Trace Gas Orbiter ont détecté des concentrations élevées d'hydrogène près de la surface dans les zones équatoriales martiennes. Ces signaux pourraient indiquer la présence de glace d'eau préservée sous des couches de poussière ou de débris volcaniques. Contrairement aux calottes polaires bien documentées, cette glace équatoriale soulève des questions sur son origine et sa persistance dans un environnement où les conditions de surface sont normalement défavorables à sa conservation.

Glace d'eau détectée près de la formation Medusae Fossae sur l'équateur martien, observée par la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne

Crédit: Planetary Science Institute/Smithsonian Institution

Les chercheurs ont développé des modèles climatiques pour simuler les éruptions volcaniques explosives qui ont marqué l'histoire ancienne de Mars, entre 4,1 et 3 milliards d'années. Leurs simulations révèlent qu'une seule éruption de trois jours pouvait projeter d'énormes quantités de vapeur d'eau dans la haute atmosphère. Cette vapeur, confrontée aux températures glaciales de l'atmosphère martienne, se serait ensuite condensée en particules de glace et retombée au sol, formant des dépôts pouvant atteindre cinq mètres d'épaisseur autour des volcans.

Saira Hamid, scientifique planétaire à l'Université d'État de l'Arizona et auteure principale de l'étude, souligne que des éruptions répétées sur des millions d'années pourraient avoir accumulé des quantités considérables de glace mélangée à des cendres volcaniques. Ces dépôts sous une couche protectrice expliqueraient les signaux d'hydrogène détectés. Elle précise cependant que ces signaux pourraient également provenir de minéraux hydratés, nécessitant des investigations complémentaires.

Les éruptions volcaniques anciennes ont également injecté de l'acide sulfurique dans l'atmosphère martienne, créant des aérosols qui réfléchissaient la lumière solaire. Ce phénomène aurait provoqué un refroidissement global de la planète, prolongeant les périodes froides favorables à l'accumulation de glace. Parallèlement, la chaleur et les composés chimiques libérés par le volcanisme auraient pu créer des environnements temporairement habitables, ouvrant des perspectives pour la recherche de traces de vie passée.

La découverte de ces réservoirs glacés aurait des implications majeures pour l'exploration humaine future. Les régions volcaniques équatoriales pourraient devenir des cibles prioritaires pour les missions habitées, offrant à la fois des ressources en eau et des sites potentiels pour la recherche d'indices biologiques. Ces travaux ouvrent de nouvelles pistes pour comprendre l'évolution climatique de Mars et localiser les zones les plus prometteuses pour les investigations à venir.

Le volcanisme explosif martien

Le volcanisme explosif sur Mars diffère fondamentalement des éruptions effusives que l'on observe sur Terre. Ces événements cataclysmiques se produisaient lorsque le magma riche en gaz rencontrait des nappes phréatiques ou des poches d'eau souterraines, générant des explosions violentes qui projetaient des matériaux à des dizaines de kilomètres d'altitude.

Contrairement aux volcans comme l'Olympus Mons qui libèrent lentement des coulées de lave, les volcans explosifs martiens créaient des panaches éruptifs massifs capables d'injecter d'énormes quantités de cendres et de gaz dans l'atmosphère. Ces particules fines pouvaient rester en suspension pendant des mois, modifiant radicalement l'albédo de la planète et son bilan thermique.

L'activité volcanique explosive était particulièrement intense pendant l'éon Noachien, il y a plus de 3,5 milliards d'années, lorsque l'intérieur de Mars était encore très chaud et que l'eau liquide était plus abondante en surface. Les calderas de ces anciens supervolcans martiens présentent des diamètres pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres, témoignant de l'ampleur phénoménale de ces événements.

Les dépôts de cendres issus de ces éruptions forment aujourd'hui des couches sédimentaires qui préservent un enregistrement unique de l'histoire géologique et climatique de la planète rouge. L'étude de ces formations permet de reconstituer les conditions environnementales qui régnaient aux époques où Mars était potentiellement habitable.

La préservation de la glace sur Mars

La conservation de la glace d'eau sur Mars représente un délicat équilibre entre les conditions atmosphériques, l'ensoleillement et les propriétés isolantes du sol. Dans les régions équatoriales où les températures peuvent dépasser 20°C en journée, la glace exposée en surface se sublime directement en vapeur d'eau sans passer par la phase liquide, à cause de la faible pression atmosphérique.

Le secret de la préservation réside dans la formation d'une couche isolante protectrice. Les chutes de cendres volcaniques, les dépôts de poussière ou les éboulis rocheux créent une barrière thermique qui empêche les variations de température d'atteindre la glace sous-jacente. Cette isolation peut maintenir la glace stable pendant des milliards d'années, même sous des latitudes normalement trop chaudes.

La microstructure du régolite martien joue également un rôle crucial. Les sols riches en perchlorates forment des structures poreuses qui piègent la vapeur d'eau et facilitent sa condensation en glace lors des nuits froides. Ces processus créent des cycles diurnes où l'eau change d'état sans être perdue dans l'atmosphère.

Les modèles climatiques montrent que de légères variations de l'obliquité de Mars - l'inclinaison de son axe de rotation - peuvent considérablement modifier la distribution de la glace. Pendant les périodes de forte inclinaison, la glace des pôles migre vers les régions équatoriales, où elle peut être piégée et préservée sous des couches protectrices jusqu'au cycle suivant.