Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

(1) la zone sismogène s'étend en profondeur largement au-delà de la limite croûte-manteau (le Moho) dans plus de la moitié des zones de subduction ;

(2) la vitesse de subduction semble être le paramètre majeur contrôlant la géométrie de la zone sismogène sans pour autant rendre compte du potentiel sismogène, ni de la magnitude maximale observée ;

(3) les très gros séismes (Mw>8.5) surviennent préférentiellement en bord de plaque. Cette étude a été publiée dans le journal électronique G3 le 19 Janvier.

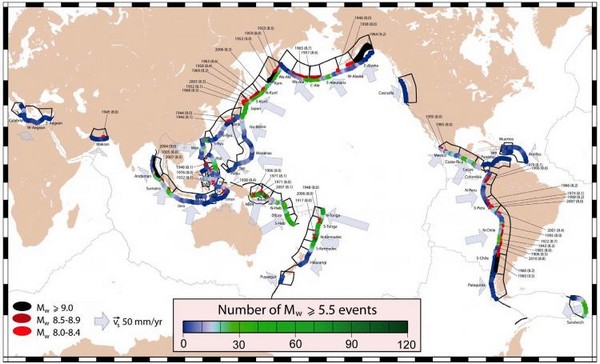

Carte représentant, tous les ~100 km le long des fosses océaniques, le nombre de séismes de M>=5,5

de type "interface de subduction" sur la période 1976-2007. Les segments (boîtes noires) représentent

des ensembles possédant les mêmes caractéristiques de zones sismogènes.

Leur taille n'est jamais inférieure à celle des ruptures majeures enregistrées durant la période 1900-2007

(tâches rouges et noires et croix rouges).

Les vitesses de subduction sont représentées par des flèches bleues.

Crédit: © Heuret A., S. Lallemand, et al. 2011.

90% de l'énergie sismique libérée à la surface de la Terre ce dernier siècle se concentre dans les zones de subduction, à l'interface des plaques en convergence. Le glissement entre les plaques se fait de manière continue (fluage) près de la surface et dans le manteau alors qu'il est saccadé à des profondeurs intermédiaires coïncidant classiquement avec la base de la croûte de la plaque supérieure. Cette surface inclinée longeant les fosses de subduction, siège du glissement saccadé, est appelée "zone sismogène". C'est dans cette zone que germent les séismes dits "de subduction" dont certains s'avèrent extrêmement meurtriers comme celui de Sumatra en 2004 (Mw 9,2) ou celui de Maule au Chili il y a un an (Mw 8,8). Il est donc primordial de bien caractériser ces interfaces sismogènes "géantes".

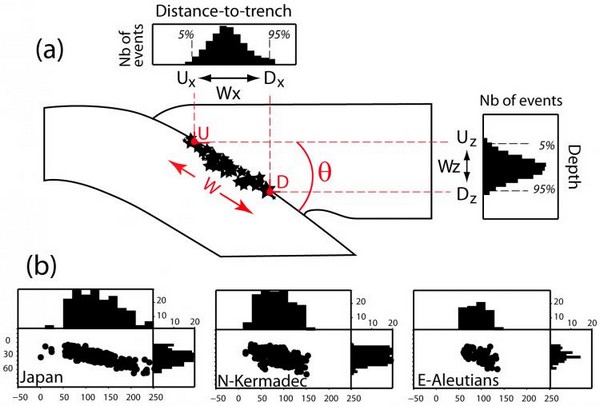

Coupe schématique d'une zone de subduction et principes de caractérisation de la zone sismogène utilisés dans l'étude.

Les étoiles noires représentent une sélection de séismes (5,5<=Mw<=7,0) de type "interface de subduction".

Ils se distribuent le long de l'interface suivant une pente entre une profondeur limite supérieure Uz (updip)

et inférieure Dz (downdip). La distance W entre U et D représente la "largeur" de la zone sismogène,

sa longueur étant comptée perpendiculairement à la coupe, parallèlement à la fosse.

(b) exemples de distribution d'hypocentres au Japon, dans les Kermadec ou les Aléoutiennes.

Crédit: © Heuret A., S. Lallemand, et al. 2011.

Les équipes françaises sont impliquées dans de nombreuses études sismologiques régionales comme au Chili, en Equateur, à Sumatra, au Japon ou encore à Taiwan, mais aucune étude systématique n'avait été produite depuis 1992 sur le sujet. Les chercheurs montpelliérains qui avaient déjà réalisé en 2005 une revue exhaustive des zones de subduction mettant l'accent sur la cinématique, les migrations de fosses ou le régime de déformation des marges, se livrent à présent - en collaboration avec leurs collègues italiens - à une revue des caractéristiques des zones sismogènes. Ces zones peuvent être définies de diverses manières. Celle retenue ici consiste à sélectionner les séismes dus au chevauchement des plaques, de magnitude supérieure à 5,5, localisés entre la fosse et l'arc volcanique et reliés sans ambiguïté à la subduction.

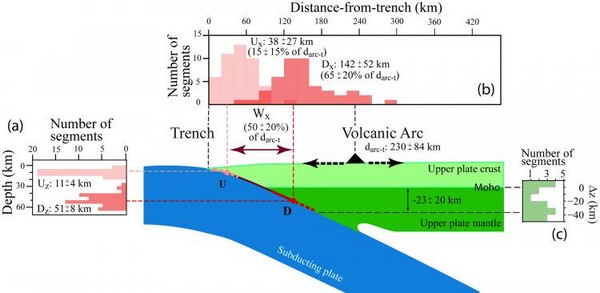

Variabilité des limites supérieures et inférieures des zones sismogènes. A droite, histogramme de la position

relative de la limite inférieure de la zone sismogène Dz déterminée précisément pour 17 segments de fosse

par rapport à une profondeur moyenne de Moho fixée à 35 km sous la zone avant-arc d'après Wada et Wang (2009).

Crédit: © Heuret A., S. Lallemand, et al. 2011.

Les auteurs ont pu dégager les caractéristiques moyennes des zones sismogènes:

-La zone sismogène dépasse largement le Moho sous l'avant-arc contrairement à ce qui était couramment admis.

Elles s'étendent ainsi de 11±4 km à 51±8 km de profondeur avec un pendage de 23±8°. La profondeur maximale de la zone sismogène dépasse ainsi largement celle du Moho de l'arc ou du continent qui se situe plus généralement vers 34±11 km de profondeur. L'extension dans le sens perpendiculaire à la fosse est estimée à 112±40 km. Ce constat, basé sur une étude statistique, confirme les études fines récentes de plusieurs zones de subduction comme à Sumatra par exemple.

-Les grandes ruptures sont associées à de faibles taux de sismicité.

Les zones sismogènes sont soumises à de grandes variabilités mais on peut néanmoins noter quelques tendances fortes. La carte met en regard le nombre de séismes, ce qui revient à parler de taux de sismicité (nombre d'évènements de Mw?5,5 par siècle et pour 1000 km de fosse) sur un segment donné, avec les grandes ruptures connues qui ont guidées le découpage des zones de subductions en segments. On voit ainsi que les grandes ruptures en noir sont associées à de faibles taux de sismicité en bleu.

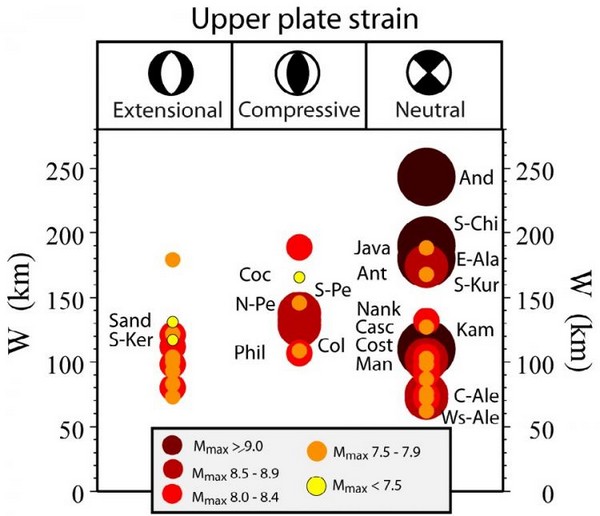

La magnitude des plus grands séismes enregistrés par les instruments est portée en regard de la "largeur" W

de la zone sismogène et du régime de contraintes caractérisant la plaque supérieure (extensif, compressif, neutre).

Contrairement à l'intuition, les plus fortes magnitudes ne sont pas observées là où la contrainte compressive

est maximale dans la plaque supérieure.

Crédit: © Heuret A., S. Lallemand, et al. 2011.

Il a également été observé qu'en moyenne les subductions rapides et/ou les panneaux âgés et froids sont associés à des zones sismogènes larges et pentées présentant un taux de sismicité élevé. En revanche, le taux de sismicité élevé ne se corrèle absolument pas à la magnitude maximale enregistrée sur le segment, voire même on a dans la plupart des cas une corrélation inverse. Ainsi, la loi empirique (proposée par Ruff & Kanamori en 1980) supposant que les fortes magnitudes étaient observées pour des vitesses de subduction élevées et des panneaux jeunes, s'avère totalement démentie par cette étude. Il semble plutôt que les magnitudes maximales (Mw?8,5) soient observées près des terminaisons de subduction (les bords de slabs) là où les taux de sismicité sont faibles et où la plaque supérieure n'est pas soumise à des contraintes compressives ou extensives significatives.

Notes:

(1) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(2) Dans les zones de convergence, il est fréquent qu'un plaque s'enfonce sous une autre jusque dans le manteau. C'est ce qu'on appelle la subduction. Lorsque la plaque qui s'enfonce est d'origine océanique, on parle de subduction océanique.

Référence:

Physical characteristics of subduction interface type seismogenic zones revisited, Heuret A., S. Lallemand, F. Funiciello, C. Piromallo and C. Faccenna, Geochem. Geophys. Geosyst., 12, Q01004, doi:10.1029/2010GC003230.

Arnauld Heuret, Dipartimento di Scienze Geologiche, Università degli Studi "Roma Tre"

Serge Lallemand, Géosciences Montpellier, CNRS/Université Montpellier II,

Francesca Funiciello, Dipartimento di Scienze Geologiche, Università degli Studi "Roma Tre",

Claudia Piromallo, INGV,

Claudio Faccenna, Dipartimento di Scienze Geologiche, Università degli Studi "Roma Tre".