Une nouvelle méthode de mesure par satellite de la hauteur de neige en montagne

Publié par Adrien,

Source: CNRS-INSUAutres langues:

Source: CNRS-INSUAutres langues:

2

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Le manteau neigeux est une ressource en eau essentielle dans de nombreuses régions de montagne. Le ruissellement de l'eau de fonte au printemps est exploité pour la production d'hydroélectricité. Il alimente en outre les canaux d'irrigation au moment où les cultures en aval atteignent leur pic de croissance. Le stock d'eau accumulée sous forme de neige à la fin de l'hiver est donc une donnée importante à connaître, notamment pour les gestionnaires de barrages. Pourtant cette quantité reste difficile à estimer car le réseau de mesure au sol est généralement insuffisant au regard de la variabilité naturelle de la hauteur de neige dans les bassins de montagne, surtout en altitude.

Mesure de la hauteur de neige par sondage manuel et relevé des coordonnées géographiques au GPS différentiel lors de la campagne de validation du 10 mars 2016 à Bassiès, Ariège. © CESBIO, Simon Gascoin

Pour cette étude, l'équipe a réalisé deux MNE d'un petit bassin versant des Pyrénées ariégeoises: un premier MNE de référence (sans neige) à partir d'un triplet d'images tri-stéréoscopiques acquises en octobre 2014, puis un second MNE à partir d'un triplet d'images acquises au mois de mars 2015 au moment du pic annuel d'accumulation du manteau neigeux. Après recalage des deux MNE, l'équipe a comparé leur différence (supposée être la hauteur de neige) à des mesures de hauteur de neige obtenues par sondage manuel et à l'aide d'un drone.

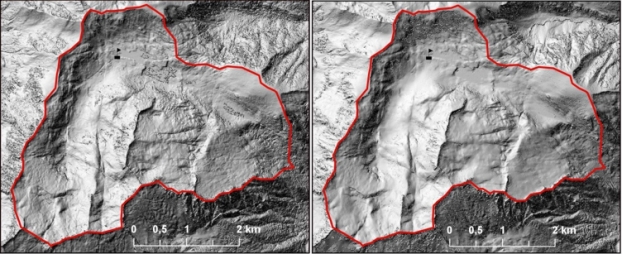

Relief ombré du bassin versant de Bassiès réalisé à l'aide d'un MNE: à gauche sans neige, à droite avec neige près de la date du maximum annuel d'accumulation nivale (11 mars 2016).

Les résultats indiquent que la carte de hauteur de neige produite à 2 m de résolution a une précision décimétrique sur la hauteur de neige (médiane des résidus sur la hauteur de neige: - 0.16 m, écart-type: 0.58 m) et qu'elle montre des structures spatiales très similaires à celles obtenues par drone. À partir de ces données, les chercheurs ont donc pu estimer directement le volume de neige stocké sur le bassin versant avec une erreur acceptable.

Cette méthode de mesure ne nécessitant aucune donnée de terrain, elle peut être automatisée ou bien appliquée à tout autre site.

Pour convertir ensuite ce volume en "masse", c'est-à-dire en volume d'eau, la densité du manteau neigeux doit être connue mais elle varie beaucoup moins dans l'espace que la hauteur de neige. Cette approche présente deux autres limites: l'emprise spatiale de la zone cartographiée est limitée par la fauchée des Pléiades (20 km) et le ciel doit être dégagé pour que les images soient exploitables !

Néanmoins cette nouvelle technique ouvre la voie à des applications prometteuses pour estimer la hauteur de neige dans des zones de montagnes de haute altitude, difficilement accessibles mais où les quantités de neige sont généralement les plus fortes. Ainsi, le volume d'eau disponible à la fin du mois de mars 2015 sur le petit bassin versant pyrénéen étudié représentait de l'ordre de quatre mille piscines olympiques, soit environ 16h de débit de la Garonne à Toulouse.

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de la thèse de doctorat de Renaud Marti financée par la région Midi-Pyrénées et l'Université de Toulouse, avec le soutien de l'Observatoire Homme Milieu du Haut-Vicdessos, le Labex DRIIHM et le CNES à travers le programme ISIS.