Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

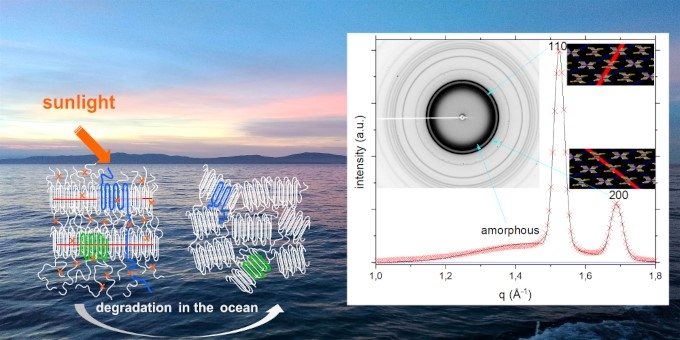

A gauche, un schéma résume l'évolution de la structure du polyéthylène -PE- lorsqu'il se dégrade en milieu marin.

A droite, une image de diffusion des rayons X d'un emballage commercial neuf en PE mesurée sur la plateforme MORPHEUS du LPS.

Visibles depuis maintenant des décennies, les déchets d'emballage plastique ont un impact fort sur l'environnement. Ils sont un marqueur de nos habitudes de consommation à ce qu'il est convenu d'appeler l'ère de l'anthropocène, où l'activité humaine prime désormais sur l'évolution de notre environnement. L'un des principaux coupables est le polyéthylène (PE), un polymère très utilisé comme matériau d'emballage pour sa transparence et son faible coût.

Une publication récente dans la revue Environment Science & Technology aborde la question de la durée de vie des déchets de polyéthylène dans l'environnement en montrant que leur nanostructure évolue avec le temps. En analysant des déchets plastiques de PE collectés dans l'océan Atlantique, les auteurs ont tiré des conclusions très simples, mais importantes, quant aux processus déterminant la réintégration du PE dans le cycle naturel du carbone.

Tout d'abord, l'exposition prolongée à un milieu marin induit une très forte diminution de la longueur des chaines polymères, par un processus de scission de chaine photo-induit par le rayonnement UV solaire. Ceci libère le blocage de la cristallisation lié à l'enchevêtrement de longues chaines polymères et conduit à une évolution de la nano-structure semi-cristalline du PE. Le rapport entre le nombre de monomères PE cristallins et amorphe augmente, entrainant une nette augmentation de la cristallinité.

Ce résultat original est obtenu par deux méthodes entièrement indépendantes, la calorimétrie (DSC) d'une part, et la diffusion des rayons X (voir figure) d'autre part. Les lamelles cristallines restent bien présentes, sans augmentation de leur épaisseur, comme le montre la spectroscopie Raman. Mais l'empilement caractéristique de ces lamelles cristallines, séparées par des zones amorphes, s'estompe avec l'exposition au milieu marin. En effet, aux très petits angles de diffusion, les signaux obtenus en rayons X montrent que le pic lié à la période de cet empilement, bien présent dans des emballages en PE neufs, est très faible voire absent dans la plupart des micro-débris. Ceci montre un réarrangement important des lamelles cristallines dans le matériau polymère. Un schéma (voir figure) résume l'évolution de la structure à l'échelle nanométrique, avec une augmentation de la cristallinité et une forte perturbation de l'ordre lamellaire.

Ainsi, en combinant de nombreuses méthodes expérimentales, il a été possible de conclure que la nanostructure lamellaire du PE semi-cristallin, responsable de ces excellentes propriétés de barrière dans son utilisation comme emballage, est fortement modifiée par l'exposition environnementale. On s'attend à ce que cette altération de la structure lamellaire accélère l'oxydation du PE en milieu marin et donc la dégradation ultime des déchets plastiques.

Ce travail a résulté d'une collaboration entre plusieurs laboratoires français (*) initiée par Christopher Garvey lors de son congé sabbatique au Laboratoire de Physique des Solides (LPS), grâce au soutien du CNRS et de l'Université Paris-Saclay.

Référence:

Molecular scale understanding of the embrittlement in polyethylene ocean debris

Garvey, Christopher ; Impéror-Clerc, Marianne ; Rouzière, Stéphan ; Gouadec, Gwenael ; Boyron, Olivier ; Rowenczyk, Laura ; Mingotaud, Anne-Françoise et ter Halle, Alexandra Environmental Science & Technology 18 août 2020.

https://doi.org/10.1021/acs.est.0c02095