Les personnes en surpoids ou obèses respirent plus de contaminants

Publié par Adrien,

Source: Martin LaSalle - Université de MontréalAutres langues:

Source: Martin LaSalle - Université de MontréalAutres langues:

1

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

C'est ce qu'a mis au jour Pierre Brochu, professeur adjoint de clinique au Département de santé environnementale et santé au travail de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, dans une étude qu'il vient de publier dans la revue internationale Risk Analysis.

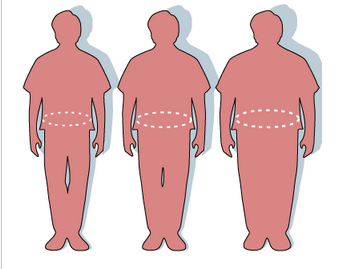

Surpoids et obésité: silhouette normale (à gauche), silhouette en surpoids (au milieu)

et silhouette obèse (à droite).

Illustration: Report of the Dietary Guidelines Advisory Committee on the Dietary Guidelines

for Americans, 2000. Infographic: FDA/Renée Gordon

Les résultats de cette étude indiquent entre autres que les personnes obèses de type 2 sont celles qui affichent le plus haut taux moyen d'inhalation d'air, soit 24,6 m3 par jour. "C'est 8,2 m3 de plus que les 16,4 m3 par jour que respire en moyenne un adulte de poids normal, soit 50 % plus d'air et de polluants", illustre Pierre Brochu, titulaire d'un doctorat en toxicologie.

Les contaminants dans l'air - dont l'ammoniac, le dioxyde de soufre, l'ozone et le dioxyde d'azote, pour n'en nommer que quelques-uns - sont des irritants des voies respiratoires.

Un besoin d'oxygène plus grand que certains athlètes

Si les personnes souffrant d'embonpoint ou d'obésité inhalent plus d'air qu'une personne de poids normal, est-ce à dire que les athlètes de haut niveau risquent, eux aussi, d'être davantage exposés aux contaminants présents dans l'air ?

En 2006, Pierre Brochu a publié une étude dans laquelle il a établi qu'une personne qui escalade l'Everest a besoin en moyenne de 19,8 m3 d'air par jour. Un skieur de fond dans une compétition peut en respirer jusqu'à 41,2 m3 par jour, tandis qu'un cycliste participant au Tour de France inhale quotidiennement 45,9 m3 d'air en moyenne, pendant les 21 jours de course. Mais il s'agit là de pics d'inhalation, qui ne peuvent être maintenus chaque jour sur une base annuelle.

"Quand on constate que la moitié de la cohorte des obèses de type 2 respirent de 24,6 à 55 m3 d'air tous les jours, et ce, année après année, il est clair que leur consommation d'air quotidienne les expose à davantage de contaminants que certains athlètes de haut niveau", fait observer Pierre Brochu.

Les enfants plus à risque ?

La situation chez les enfants obèses pourrait s'avérer préoccupante, d'après les données analysées par M. Brochu. En fait, en raison de leur métabolisme beaucoup plus élevé - par rapport à leur faible poids corporel -, ils respirent plus d'air par kilogramme de poids que les adultes obèses pour maintenir leurs fonctions de base et effectuer leurs activités courantes. Et la même tendance s'applique aux hommes comparativement aux femmes.

"Il reste à vérifier si les hauts taux d'inhalation sont un facteur déterminant ou non, chez des adultes et des enfants, dans l'apparition de l'asthme ou d'autres maladies pulmonaires", avance le toxicologue-chercheur qui souhaite éventuellement valider cette hypothèse.

Une étude qui repose sur plus de 1900 participants

L'étude de Pierre Brochu repose sur l'analyse de données provenant de 1069 participants de 5 à 96 ans, comparées avec des données collectées auprès de 902 personnes de poids normal (dans une étude menée par M. Brochu en 2011). Les données ont, entre autres, été analysées en fonction de l'âge et du sexe des participants. Les adultes ont aussi été classés selon leur indice de masse corporelle, qui est établi de la façon suivante:

- poids normal: de 18,5 à < 25kg/m²

- surpoids: de 25 à < 30kg/m²

- obésité de type 1: de 30 à < 35 kg/m²

- obésité de type 2: de 35 à < 40 kg/m²

- obésité de type 3: 40 kg/m² et plus.

Les taux d'inhalation ont été déterminés en utilisant les mesures des taux d'élimination dans l'urine de doses ingérées de traceurs (deutérium et oxygène lourd) chez les participants vaquant librement à leurs occupations. Ces traceurs permettent de mesurer pour chaque sujet la quantité de dioxyde de carbone exhalé et la dépense d'énergie minute par minute, jour et nuit, pendant 21 jours.