Première lumière pour l'imageur d'exoplanètes SPHERE

Publié par Adrien,

Source: ESOAutres langues:

Source: ESOAutres langues:

4

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

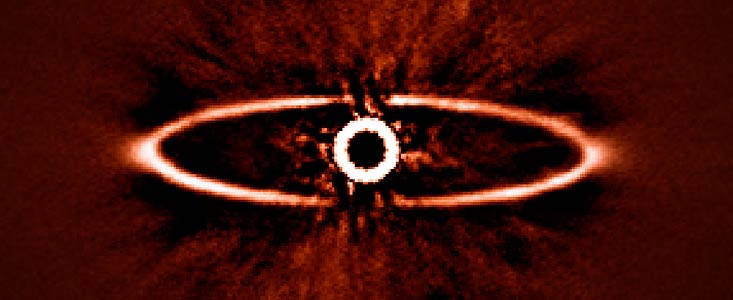

Cette image acquise dans le domaine infrarouge montre le disque de poussière qui entoure l'étoile HR 4796A dans la constellation australe du Centaure. Il s'agit de l'une des toutes premières images produites par l'instrument SPHERE, peu après qu'il ait été installé sur le Très Grand Télescope de l'ESO en mai 2014. Cette image montre l'anneau avec des détails exceptionnels et témoigne également de la formidable capacité de SPHERE à réduire l'éclat de l'étoile très brillante – un atout essentiel pour détecter et étudier des exoplanètes dans un proche avenir.

Crédit: ESO/J.-L. Beuzit et al./SPHERE Consortium. Cliquer pour agrandir.

SPHERE a passé avec succès ses tests d'acceptation en Europe au mois de décembre 2013. Puis il a été acheminé à Paranal. La délicate phase de réassemblage de ses éléments constitutifs a été achevée en mai 2014. L'instrument est à présent installé sur le troisième télescope de 8-m du VLT. SPHERE est le dernier des instruments de seconde génération à équiper le VLT (les trois premiers furent X-shooter, KMOS et MUSE).

Le fonctionnement de SPHERE repose sur la combinaison de plusieurs techniques avancées. Il offre ainsi un contraste inégalé dans le domaine de l'imagerie planétaire directe - bien supérieur à celui de NACO, qui a capturé la toute première image directe d'une exoplanète. Le haut degré de performance de SPHERE s'explique par le développement, en amont, de nouvelles technologies notamment dans les domaines de l'optique adaptative, de détecteurs spécifiques et de composants coronographiques.

"SPHERE est un instrument extrêmement complexe. Grâce au travail acharné des nombreuses personnes impliquées dans sa conception, sa construction et son installation, ses performances ont d'ores et déjà surpassé nos attentes. C'est vraiment enthousiasmant !" nous confie Jean-Luc Beuzit, de l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble, France, chercheur responsable de SPHERE.

L'objectif principal de SPHERE est de détecter et de caractériser, au moyen de l'imagerie directe (1), des exoplanètes géantes en orbite autour d'étoiles proches. Cette mission relève du véritable challenge, non seulement parce que ces planètes se situent à très grande proximité de leurs étoiles hôtes, mais également parce que leur brillance est nettement moindre. Sur une image classique, acquise dans les meilleures conditions, la lumière en provenance de l'étoile masque totalement la faible lueur de la planète. Toute la conception de SPHERE repose donc sur l'obtention du contraste le plus élevé possible dans une minuscule région du ciel centrée sur l'étoile brillante.

La première des trois techniques novatrices utilisées par SPHERE est l'optique adaptative extrême, qui corrige les clichés obtenus des effets de l'atmosphère terrestre, et délivre donc des images extrêmement détaillées, à contraste élevé. La seconde est un coronographe qui bloque la lumière en provenance de l'étoile et augmente encore le contraste apparent. Enfin, l'application d'une technique baptisée imagerie différentielle permet d'exploiter les différences de couleur ou de polarisation qui caractérisent les lumières issues d'une étoile et d'une planète - ces subtiles différences peuvent contribuer à révéler l'existence d'une exoplanète invisible à l'instant de l'observation (ann13069) (2).

SPHERE a été conçu et construit par les instituts suivants: Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble (CNRS - Université Joseph Fourier) ; Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg ; Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (CNRS-Université d'Aix Marseille) ; Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (CNRS-Observatoire de Paris- Université Pierre et Marie Curie (Paris-6) - Université Paris-Diderot (Paris-7)) ; Laboratoire Lagrange à Nice (CNRS, Université de Nice-Sophia Antipolis, Observatoire de la Côte d'Azur) ; ONERA ; Observatoire de Genève ; Italian National Institute for Astrophysics coordonné par l'Osservatorio Astronomico di Padova; Institute for Astronomy, ETH Zurich; Astronomical Institute of the University of Amsterdam; Netherlands Research School for Astronomy (NOVA-ASTRON) and ESO.

Au cours des premiers tests sur le ciel, plusieurs objets d'intérêt astrophysique ont été observés et les différents modes de SPHERE validés. Parmi les résultats obtenus figure une des meilleures images jamais réalisée à ce jour de l'anneau de poussière qui entoure l'étoile proche HR 4796A. La résolution de l'anneau est exceptionnelle. Cette image témoigne également de la formidable capacité de SPHERE à supprimer l'éclat de l'étoile brillante située au centre de l'image.

Courant 2014, au terme d'une phase de tests plus poussés et d'une phase de validation scientifiques, SPHERE sera mis à disposition de la communauté des astronomes.

"L'aventure ne fait que commencer. SPHERE est un outil particulièrement puissant, qui nous livrera très certainement de nombreuses et belles surprises dans les années à venir", conclut Jean-Luc Beuzit.

Notes

(1) La plupart des exoplanètes connues à ce jour ont été découvertes au moyen de techniques indirectes - basées sur la mesure des variations de vitesse radiale de l'étoile hôte par exemple, ou bien encore sur la baisse de luminosité de l'étoile résultant du transit d'une exoplanète. Pour l'instant, seules quelques planètes ont été détectées au moyen de l'imagerie directe.

(2) Autre astuce très simple utilisée par SPHERE: l'acquisition de nombreuses images d'un même objet, en opérant une rotation significative entre chaque image. Les artéfacts créés par le processus de traitement d'image subissent cette rotation, au contraire des objets réellement présents dans le ciel qui, eux, demeurent fixes.