Des radioastronomes ont mesuré la masse d'un trou noir par chronométrie d'un pulsar

Publié par Adrien,

Source: CNRS-INSUAutres langues:

Source: CNRS-INSUAutres langues:

1

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

L'un des amas globulaires de la Voie Lactée, NGC 6624, abrite au moins six pulsars connus, repérés par observations radio. L'un d'entre eux, PSR B1820-30A, est un "pulsar milliseconde", tournant sur lui-même à une fréquence de près de 184 tours à chaque seconde. La fréquence de rotation d'un pulsar, ses variations et accélérations au fil du temps peuvent se mesurer grâce à la technique de "chronométrie" des pulsars. Cette technique consiste à observer un pulsar avec un télescope sur plusieurs mois à plusieurs années, à chronométrer les clignotements de ce pulsar avec une précision pouvant aller jusqu'à la nanoseconde (un milliardième de seconde), et à ajuster les dates des clignotements ainsi mesurées à l'aide d'un modèle contenant toutes les propriétés connues du pulsar: par exemple, sa position dans le ciel, sa fréquence de rotation en fonction du temps, ou encore des effets plus fins comme son mouvement propre ou un éventuel mouvement orbital autour d'un compagnon.

Grand radiotélescope décimétrique de Nançay, France. Crédits: Station de Radioastronomie de Nançay, Observatoire de Paris/CNRS/Université d'Orléans.

De telles observations chronométriques de PSR B1820-30A ont été conduites aux radiotélescopes de Jodrell Bank au Royaume-Uni sur plus de 25 ans, et au grand radiotélescope de Nançay en France, sur environ 10 ans. L'analyse des centaines d'observations conduites à travers ce programme a permis de suivre sur presque trois décennies la fréquence de rotation du pulsar et ses variations avec une grande précision, pour l'une des premières fois pour un pulsar milliseconde au sein d'un amas globulaire. Les chercheurs ont ainsi pu déterminer très précisément la fréquence de rotation apparente du pulsar et ses deux premières dérivées temporelles (la variation et l'accélération) ; mais de manière beaucoup plus surprenante, les observations ont également permis de mesurer deux dérivées temporelles supplémentaires, ce qui est généralement impossible pour un pulsar milliseconde en si peu de temps. Ces variations complexes de la rotation apparente de PSR B1820-30A restaient cependant à éclaircir.

Radiotélescope de Jodrell Bank, Royaume-Uni. Crédits: Jodrell Bank Centre for Astrophysics, The University of Manchester.

Parmi les pulsars connus dans des amas globulaires, PSR B1820-30A possède la propriété remarquable d'être le pulsar situé le plus près du centre de son amas hôte. De ce fait, si NGC 6624 a en son centre un astre extrêmement massif tel qu'un trou noir, celui-ci pourra par sa présence influencer le mouvement de PSR B1820-30A dans l'amas. Au fil du mouvement, la fréquence apparente de rotation du pulsar sur lui-même s'en trouvera alors artificiellement augmentée ou diminuée par effet Doppler. La mesure de la fréquence de rotation de PSR B1820-30A et de ses variations montre de manière formelle que le pulsar - que l'on croyait jusqu'ici isolé - est en mouvement autour d'un autre astre, mouvement qui induit par effet Doppler des variations artificielles de la fréquence de rotation apparente du pulsar. La modélisation des variations complexes mesurées sur 25 ans suggère que le pulsar est animé d'un mouvement orbital autour d'un trou noir de masse supérieure à 7500 fois la masse du Soleil, dans une orbite extrêmement excentrique de plus de 2000 fois la distance Terre - Soleil.

Ce résultat semble confirmer l'hypothèse selon laquelle les amas globulaires ont en leur centre des trous noirs de masse "intermédiaire", dont l'origine demeure assez mal comprise. Ces trous noirs pourraient par exemple avoir été formés lors de l'effondrement d'étoiles primordiales super-massives, résulter de la fusion de nombreux trous noirs stellaires, ou encore résulter de la collision de groupes d'étoiles. Ils constituent ainsi des chaînons manquants entre trous noirs "stellaires" et "super-massifs".

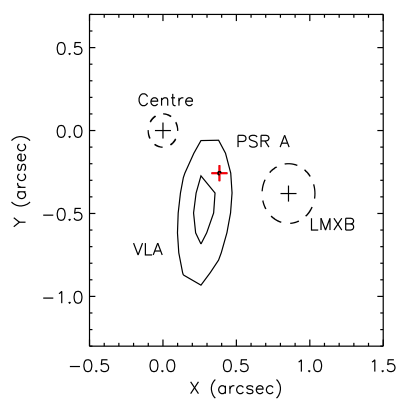

Sources d'émission radio dans la partie centrale de l'amas globulaire NGC 6624. La croix rouge indique la position de PSR B1820-30A. La position du centre de l'amas est représentée par une croix noire. Figure extraite de Perera et al., MNRAS 468, 2114 (2017).

Cette découverte démontre enfin l'importance des observations de pulsars dans des amas globulaires. Pendant les années à venir, les radiotélescopes de Jodrell Bank et de Nançay continueront à observer le pulsar B1820-30A, ce qui devrait permettre d'améliorer la mesure de la masse du trou noir central. Des observations de pulsars au sein d'autres amas globulaires seront également conduites, pour tenter de détecter les trous noirs centraux et mesurer leur masse. En cas de succès, les détections fourniraient des informations capitales sur les trous noirs au centre des amas globulaires, sur leur formation et sur l'évolution des amas eux-mêmes.

L'amas globulaire NGC 6624 observé par le télescope spatial Hubble de la NASA. Le diamètre apparent de l'amas est d'environ 9 minutes d'arc. Crédits: NASA/ESA/Wikisky.org.