Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

En utilisant des modèles mathématiques similaires à ceux employés pour étudier les épidémies, les scientifiques ont calculé que ces rumeurs se propageaient avec un nombre de reproduction de base de 1,5, signifiant que chaque personne exposée transmettait en moyenne l'information à 1,5 autre individu. Le pic de transmission a été atteint le 30 juillet 1789, suivi d'un déclin rapide, mimant la courbe typique d'une maladie infectieuse.

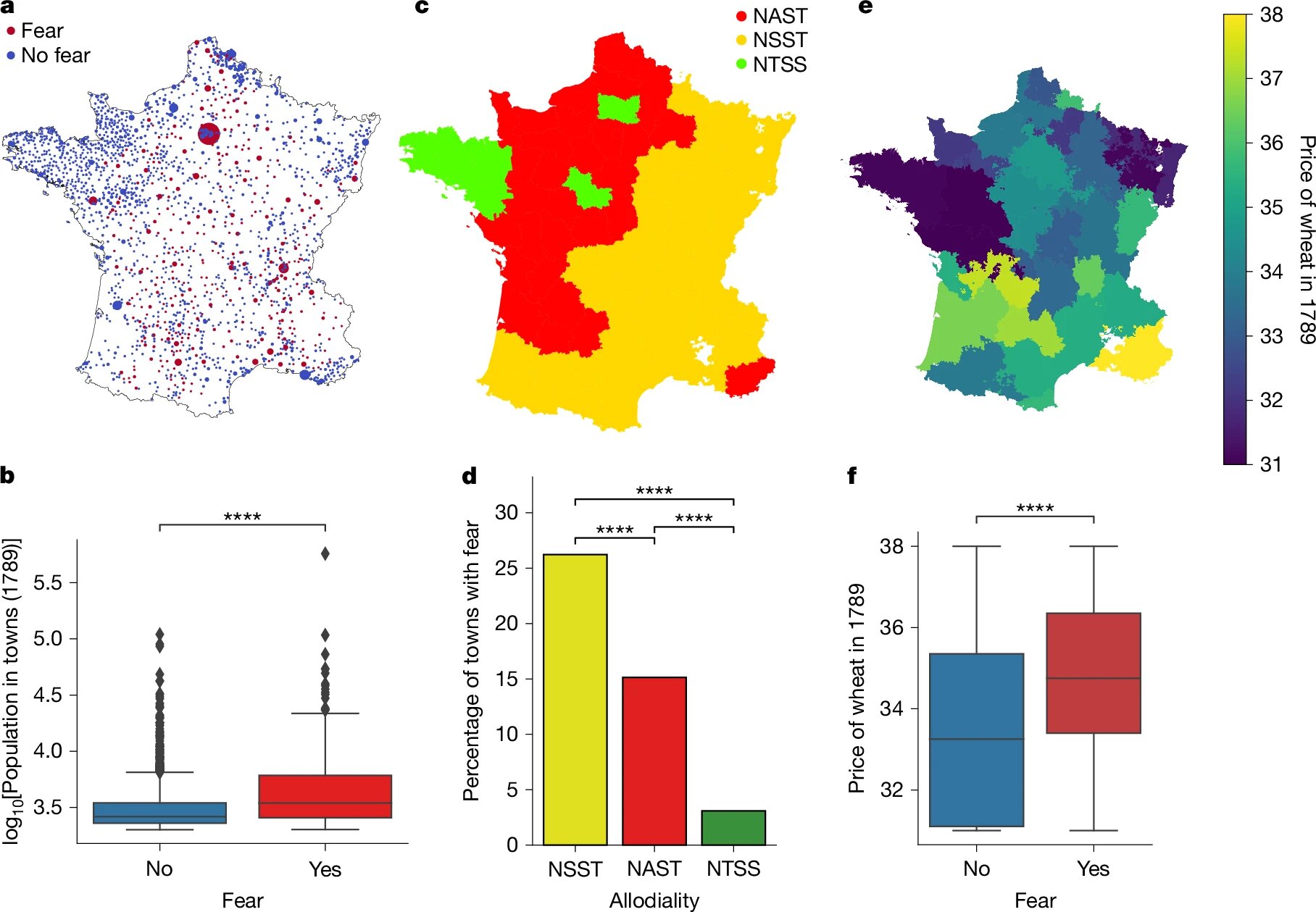

Les zones les plus touchées étaient caractérisées par une forte population, un taux d'alphabétisation élevé, une richesse supérieure, une concentration de la propriété foncière et des prix du blé plus hauts. La transmission suivait principalement les routes principales et les circuits postaux, formant des vagues distinctes de contagion, ce qui souligne l'importance des réseaux de communication dans la diffusion des informations.

Cette approche épidémiologique suggère que la Grande Peur était davantage le résultat d'un comportement rationnel et politiquement motivé que d'une simple explosion émotionnelle. Elle offre un cadre pour analyser d'autres événements historiques ou contemporains de propagation de rumeurs, y compris à l'ère numérique où les moyens de transmission ont évolué.

La propagation de la Grande Peur était influencée par des facteurs démographiques et socio-économiques.

Crédit: Nature (2025). DOI: 10.1038/s41586-025-09392-2

Bien que les archives historiques incomplètes puissent limiter la précision des modèles, cette étude ouvre la voie à une meilleure compréhension de comment les fausses informations peuvent façonner les dynamiques sociales et politiques, avec des implications pour la gestion des crises modernes.

Modèles épidémiologiques appliqués aux rumeurs

Les modèles épidémiologiques, initialement développés pour étudier la propagation des maladies, sont adaptés pour analyser la diffusion des rumeurs. Ils reposent sur des équations mathématiques qui décrivent comment une information se transmet d'un individu à un autre dans une population.

Ces modèles incluent des paramètres comme le taux de contact entre les personnes, la probabilité de transmission, et la durée pendant laquelle une personne reste contagieuse. Pour les rumeurs, la contagiosité dépend de facteurs tels que la crédibilité perçue et l'émotion suscitée.

L'application de ces modèles à des événements historiques permet de quantifier des phénomènes sociaux. Par exemple, le calcul du nombre de reproduction de base aide à prédire si une rumeur va s'éteindre rapidement ou devenir virale.

Cette méthodologie offre un outil puissant pour anticiper et gérer la propagation des fausses informations dans les sociétés modernes, où les réseaux sociaux amplifient considérablement les vitesses de transmission.

Impact socio-économique des rumeurs historiques

Les rumeurs, comme celle de la Grande Peur de 1789, peuvent avoir des conséquences profondes sur les structures sociales et économiques. Elles agissent souvent comme des catalyseurs de changements, en mobilisant les masses autour de craintes ou d'espoirs partagés.

Dans le cas de la France du 18e siècle, la rumeur d'une famine orchestrée a exacerbé les tensions existantes entre les classes sociales, menant à des révoltes et accélérant l'effondrement du féodalisme. Cela démontre comment une information, même fausse, peut modifier le cours de l'histoire.

Les facteurs socio-économiques, tels que la richesse et l'alphabétisation, influencent la susceptibilité à croire et propager des rumeurs. Les communautés mieux éduquées et connectées peuvent être plus rapides à diffuser des informations, mais aussi plus critiques.