Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Grâce aux données spectroscopiques recueillies par l'instrument NIRSpec du télescope James Webb, une équipe de chercheurs a identifié quatre candidats potentiels pour ces "étoiles noires". L'un d'eux, baptisé JADES-GS-z14-0, montre une signature d'absorption d'hélium particulièrement intrigante qui pourrait constituer une preuve indirecte d'un fonctionnement inhabituel. Ces observations proviennent du relevé JADES, qui sonde les confins de l'Univers avec une précision inégalée, permettant d'analyser la composition chimique d'objets situés à des distances vertigineuses.

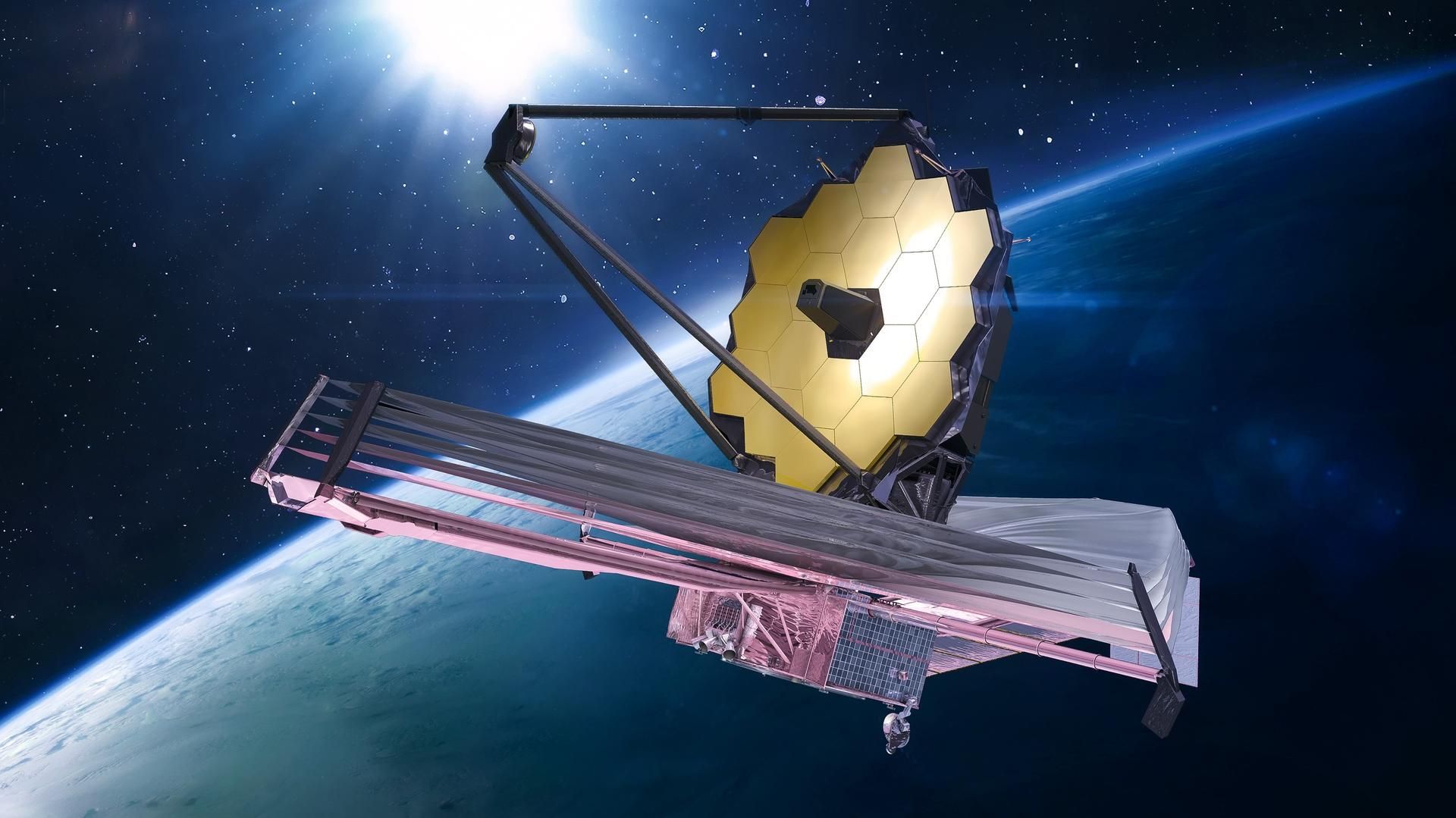

Le télescope James Webb analyse la lumière des premiers âges de l'Univers

Crédit: NASA / dima_zel

Le concept d'étoile noire a été proposé pour la première fois en 2007 pour expliquer comment certaines structures cosmiques pouvaient atteindre des dimensions et une luminosité contredisant les modèles standards. Contrairement aux étoiles ordinaires qui tirent leur énergie de la fusion nucléaire, ces objets hypothétiques seraient alimentés par l'annihilation de matière noire, cette substance invisible qui compose la majeure partie de la masse de l'Univers. Cette source d'énergie alternative leur permettrait d'atteindre des masses colossales, jusqu'à un million de fois celle du Soleil, tout en brillant avec une intensité phénoménale.

La détection d'oxygène autour de JADES-GS-z14-0 par le réseau de télescopes ALMA au Chili a cependant semé le doute parmi les scientifiques, car cet élément est normalement produit par les étoiles à fusion nucléaire. L'équipe de recherche travaille maintenant à déterminer la quantité maximale d'oxygène compatible avec le scénario des étoiles noires, cherchant à établir une frontière claire entre ces objets exotiques et les étoiles primordiales supermassives classiques.

La communauté scientifique reste divisée sur l'existence réelle de ces étoiles noires. De nombreux spécialistes des étoiles de Population III, les toutes premières de l'Univers, considèrent que les conditions nécessaires à leur formation sont trop improbables. Le principal point de controverse concerne la difficulté à distinguer ces objets des étoiles primordiales supermassives traditionnelles, qui pourraient présenter des signatures spectrales similaires malgré des mécanismes physiques fondamentalement différents.

Pour trancher définitivement cette question, les chercheurs envisagent d'automatiser la recherche de signatures spectrales caractéristiques dans l'immense volume de données collecté par le télescope James Webb. Seule l'accumulation d'observations supplémentaires permettra de déterminer si nous assistons véritablement à la découverte d'une nouvelle classe d'objets cosmiques ou simplement à une manifestation particulière des étoiles primordiales déjà connues.

La matière noire, moteur des étoiles noires

La matière noire représente environ 85% de la matière totale de l'Univers, mais sa nature exacte reste l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Contrairement à la matière ordinaire qui interagit avec la lumière, cette substance invisible n'émet ni n'absorbe de rayonnement électromagnétique, ce qui la rend extrêmement difficile à détecter directement.

Dans le cadre des étoiles noires, les particules de matière noire s'annihileraient en produisant de l'énergie selon le principe E=mc². Ce processus libérerait une quantité considérable d'énergie, ce qui empêcherait un effondrement gravitationnel suffisant du nuage de gaz pour amorcer la fusion nucléaire.

L'avantage principal de ce mécanisme réside dans sa longévité exceptionnelle. Alors que les étoiles classiques épuisent leur combustible nucléaire en quelques millions à milliards d'années, une étoile noire pourrait théoriquement briller indéfiniment tant qu'elle dispose d'un approvisionnement en matière noire, son cœur n'étant pas "contaminée" par la génération d'éléments lourds.

Cette hypothèse ouvre des perspectives pour comprendre la formation des premières structures cosmiques et pourrait expliquer certaines observations déroutantes, comme l'existence de galaxies trop massives détectées dans un Univers trop jeune pour cela.

Les étoiles de Population III, ancêtres cosmiques

Les étoiles de Population III constituent la première génération d'astres formés après le Big Bang, composés exclusivement d'hydrogène, d'hélium et de traces de lithium. Leur étude représente un enjeu majeur pour comprendre l'évolution chimique de l'Univers, car ce sont elles qui ont produit les premiers éléments lourds par nucléosynthèse.

Ces étoiles primordiales se seraient formées dans un environnement très différent de l'Univers actuel, à partir de nuages de gaz purs dépourvus d'éléments plus lourds que l'hélium. Cette composition particulière a probablement conduit à la formation d'astres extrêmement massifs, dont les propriétés diffèrent radicalement de celles des étoiles contemporaines.

La recherche des étoiles de Population III représente une épreuve technique considérable, car leur durée de vie était relativement courte et elles se sont éteintes il y a plus de 13 milliards d'années. Le télescope James Webb, avec sa sensibilité exceptionnelle dans l'infrarouge, offre pour la première fois la possibilité d'observer directement ces objets.

La distinction entre étoiles noires et étoiles de Population III classiques repose sur des signatures spectrales subtiles et des différences dans leur évolution temporelle, nécessitant des modèles théoriques sophistiqués et des observations de très haute précision.