Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Grâce à l'extrême sensibilité de l'observatoire XMM-Newton à rayon X de l'ESA, les scientifiques de l'Institut Max Planck ont démontré que la théorie actuelle sur la façon dont ces cadavres stellaires produisent leurs rayons X doit être corrigée. En particulier, l'énergie nécessaire pour générer les points chauds polaires de plusieurs millions de degrés observés sur les étoiles à neutrons pourrait provenir principalement de l'intérieur du pulsar, et non pas de l'extérieur.

Une étoile à neutrons se forme à des températures extrêmement élevées lors de l'effondrement d'une étoile massive. Dès sa naissance elle commence à refroidir. La manière dont elle se refroidit doit dépendre des propriétés physiques de la matière ultra dense à l'intérieur d'elle-même. De précédentes observations ont prouvé que les rayons X des étoiles à neutrons en phase de refroidissement proviennent de trois régions du pulsar. Premièrement, la surface entière est si chaude qu'elle émet des rayons X. Deuxièmement, il existe des particules chargées dans l'environnement magnétique du pulsar qui émettent également des rayons X lorsqu'elles se déplacent vers l'extérieur, le long les lignes de champ magnétique. Troisièmement, certains pulsars plus jeunes montrent des points chauds en rayon X à leurs pôles.

Vue d'artiste de la magnétosphère luminescente entourant un pulsar.

Le pulsar lui-même est ici invisible et se situe au centre même de l'image.

Au-dessus des pôles magnétiques du pulsar, des particules chargées

sont accélérées vers l'extérieur le long des lignes de champ

et produisent un rayonnement X intense

Jusqu'ici, les astronomes pensaient que des points chauds étaient produits lorsque des particules chargées entraient en collision avec la surface du pulsar aux pôles. Cependant, les derniers résultats du XMM-Newton mettent cette hypothèse en doute: les scientifiques ont observé dans le détail les émissions X de cinq pulsars, chacun d'eux âgé de plusieurs millions d'années et n'ont trouvé aucune preuve d'émission de surface, ni des points chauds polaires, bien qu'ils aient observé l'émission de particules vers l'extérieur.

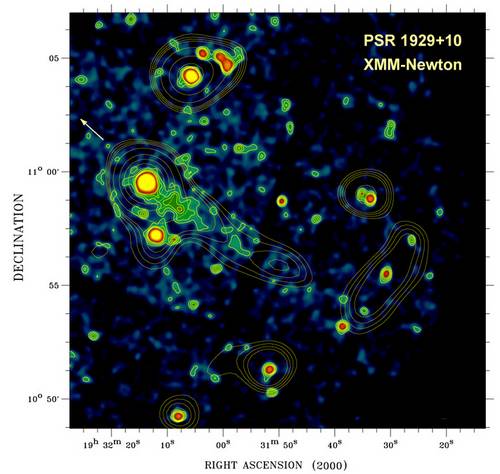

L'absence d'émission de surface n'est pas une surprise. Au cours des millions d'années depuis leur naissance, la température de ces objets est passée de plusieurs milliards de degrés à moins de 500.000 degrés, ce qui implique que les émissions en rayon X de surface se soient affaiblies. Cependant, l'absence des points chauds polaires sur des pulsars anciens est plus étonnante et démontre que l'échauffement des régions polaires par le bombardement de particules n'est pas assez efficace pour produire une composante thermique significative en rayon X. Pour l'un d'eux, PSR B1929+10, âgé de trois millions d'années, la contribution des régions polaires est inférieure à sept pour cent du flux total en rayon X détecté.

Le pulsar faible PSR B1929+10 observé par XMM-Newton.

Il traverse l'espace (sens de la flèche) à 177 kilomètres par seconde.

A cette vitesse, le pulsar laisse une traînée de rayons X émettant

un plasma d'électron qui s'étale à travers l'espace

Il semble que la théorie actuelle ne soit pas la seule façon d'envisager le problème. Une théorie alternative serait que la chaleur enfermée dans le pulsar depuis sa naissance soit guidée jusqu'aux pôles par le champ magnétique intense régnant à l'intérieur du pulsar. Ceci parce que la chaleur est transportée par les électrons, qui suivent les champs magnétiques.

Ceci signifie que les points chauds polaires observés sur des pulsars plus jeunes sont produits principalement à partir de la chaleur intrinsèque du pulsar, plutôt que par la collision de particules externes. Ces points chauds s'affaibliraient ensuite de la même manière que les émissions de surface.