Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Dans de nouveaux travaux, des équipes de recherche de l'Inserm et d'Université Paris Cité en collaboration avec l'université de Minho à Braga (Portugal), ont montré qu'il pourrait s'expliquer biologiquement par des anomalies du système immunitaire associées à la présence persistante du virus dans les muqueuses de l'organisme. Ces résultats publiés dans la revue Nature Communication pourraient à plus long terme ouvrir la voie à un outil diagnostic pour le Covid long.

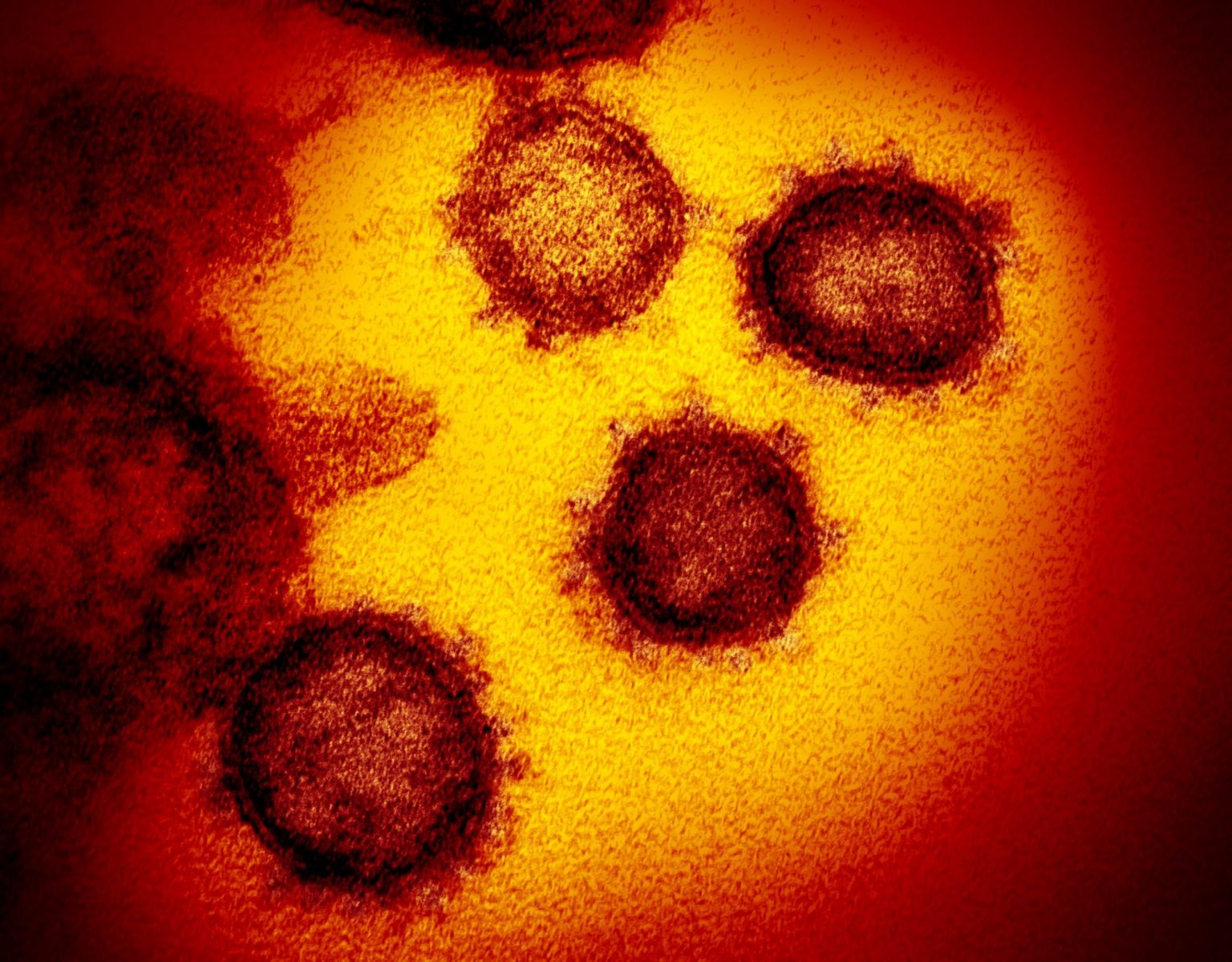

Cette image de microscope électronique à transmission montre le SARS-CoV-2, isolé d'un patient aux États-Unis, émergeant de la surface de cellules cultivées en laboratoire.

© National Institute of Allergy and Infectious Diseases-Rocky Mountain Laboratories, NIH. Domaine public.

Selon différentes études, le Covid long concernerait entre 10 et 30 % des personnes infectées par le SARS-CoV-2, mais cet état reste encore difficile à diagnostiquer et à traiter. L'équipe du chercheur Inserm Jérôme Estaquier, en collaboration avec celle de Ricardo Silvestre à l'université de Minho au Portugal, mène des travaux pour expliquer ce phénomène d'un point de vue biologique.

À l'heure actuelle, peu de critères biologiques, en dehors de la persistance de symptômes au-delà de trois mois après l'infection aiguë, permettent de le diagnostiquer. Dès lors qu'un patient n'est pas totalement remis après cette période, il est classé dans la catégorie des Covid longs. Sans moyen de diagnostic plus fiable, il est difficile de proposer une prise en charge adaptée.

Pour mieux comprendre le Covid long et trouver des marqueurs diagnostics, les chercheurs ont étudié le système immunitaire de 164 personnes six mois après leur infection. Ils ont analysé les échantillons sanguins de 127 personnes dont la moitié avait un Covid long (fatigue, essoufflements, toux, douleurs musculaires ou thoraciques, anxiété...) et de 37 personnes contrôles n'ayant pas été infectées.

Les auteurs se sont notamment intéressés à des cellules immunitaires particulières: les lymphocytes T (dont les cellules CD8) impliqués dans l'élimination du virus et les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2. De plus, ils disposaient d'échantillons sanguins prélevés lors de la phase aiguë de la maladie chez 72 de ces patients, ce qui leur a permis de comparer rétrospectivement le niveau d'inflammation au stade précoce chez les personnes ayant développé par la suite un Covid long ou non.

Plusieurs marqueurs immunitaires identifiés

Les chercheurs ont ainsi identifié un certain nombre de marqueurs sanguins présents six mois après l'infection chez 70 à 80 % des personnes présentant un Covid long alors que ces mêmes marqueurs sanguins étaient rares chez les sujets n'ayant pas développé de forme longue.

Les équipes ont notamment montré qu'un sous-type de cellule CD8 exprimant le granzyme A, une protéine inflammatoire, sont en excès, tandis qu'un autre sous-type de CD8 exprimant l'intégrine b7 sont en faible quantité. Cette dernière sous-population est pourtant essentielle pour contrôler les virus dans les muqueuses. En outre, les anticorps IgA spécifiques du virus sont également en surnombre alors qu'ils devraient être rapidement éliminés si le virus est absent. Ces observations suggèrent la persistance du virus dans l'organisme et notamment dans les muqueuses.

L'hypothèse des chercheurs est que le SARS-CoV-2 pourrait se calfeutrer au niveau de la muqueuse intestinale car celle-ci est plus "permissive" sur le plan immunitaire que le reste de l'organisme, dans la mesure où elle doit tolérer la flore bactérienne. D'autres virus comme le VIH utilisent cette stratégie d'échappement. Initialement présent au niveau des muqueuses pulmonaires, le SARS-Cov-2 pourrait donc descendre au niveau intestinal et y persister sans que le système immunitaire ne parvienne à l'éliminer tout à fait.

Dans la dernière étape de l'étude, en évaluant le niveau d'inflammation initial au cours de la phase aiguë, les scientifiques ont observé une association entre une réponse inflammatoire caractérisée notamment par des taux très élevés d'interféron IP-10 ou d'interleukine IL-6 et le risque de faire un Covid long par la suite.

"Cela confirme des observations cliniques selon lesquelles la sévérité initiale de la Covid est associée à un risque plus élevé de développer un Covid long", précisent les chercheurs. "Une des hypothèses est que des personnes qui présentent précocement une immunodéficience plus exacerbée développent des formes initiales plus graves de la Covid-19 et ne parviennent pas à éliminer efficacement le virus qui passe dans les muqueuses intestinales, où il s'installe durablement. Le système immunitaire finit en quelque sorte par le tolérer au prix d'une persistance des symptômes d'intensité et de nature variables", explique Jérôme Estaquier.

L'objectif est dorénavant de valider ces résultats dans de nouvelles cohortes afin de déterminer si certains de ces marqueurs pourraient servir d'outil diagnostic.

"Si un dosage d'IgA à distance de la phase aiguë et éventuellement de cellules CD8 b7 permettait de diagnostiquer un Covid long, les médecins pourraient poser un diagnostic objectif. Dans un second temps, nous pourrons réfléchir à des cibles thérapeutiques sur la base de ces travaux", conclut Jérôme Estaquier.