Das internationale Team unter der Leitung von Rohan Rahatgaonkar und Darryl Z. Seligman nutzte das Very Large Telescope (VLT) in Chile, um die chemische Entwicklung dieses Kometen von anderswo zu verfolgen.

Bild des Hubble-Weltraumteleskops, das den interstellaren Kometen 3I/ATLAS mit seiner Koma und seinem sich bildenden Schweif zeigt.

Bildnachweis: NASA/ESA/David Jewitt (UCLA)/Joseph DePasquale (STScI)

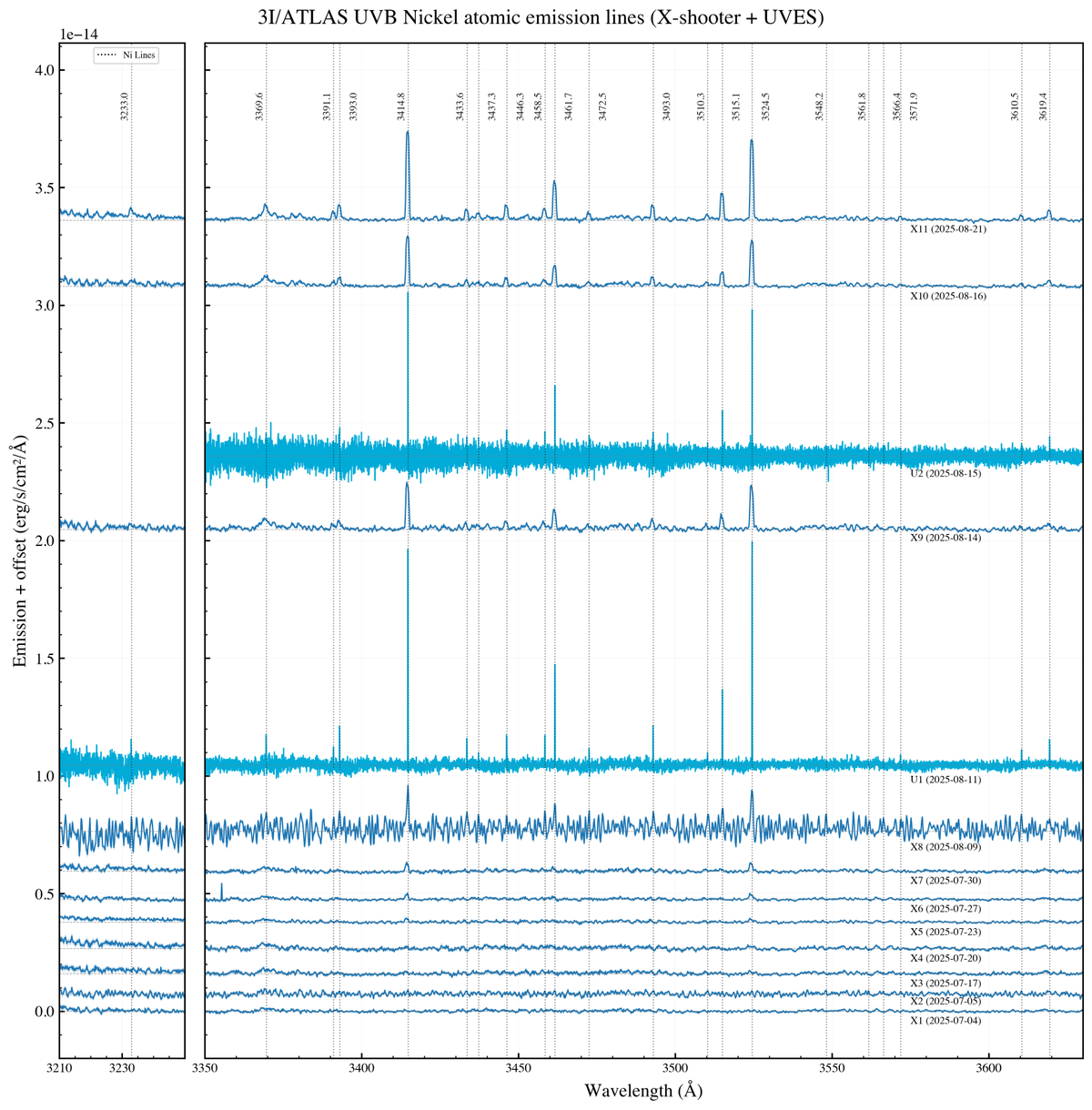

Ihre spektroskopischen Beobachtungen enthüllten die Präsenz von atomarem Nickel-Dampf in einer Entfernung von 3,88 Astronomischen Einheiten von der Sonne, also fast der vierfachen Entfernung Erde-Sonne. Was diese Entdeckung besonders bemerkenswert macht, ist, dass normalerweise in solchen Entfernungen die Temperaturen zu kalt sind, damit Metalle direkt vom festen in den gasförmigen Zustand übergehen können.

Die Forscher stellten fest, dass die Intensität dieser Metall-Emission signifikant zunahm, je näher der Komet unserem Stern kam.

Das gleichzeitige Fehlen eines Eisen-Nachweises in den erhaltenen Spektren deutet auf einen anderen Freisetzungsmechanismus für Nickel als einfache Sublimation hin. Die Wissenschaftler schlagen vor, dass Nickel an komplexe organische Moleküle gebunden sein könnte, die sich unter der Einwirkung von Sonnenstrahlung zersetzen. Diese Verbindungen, genannt Metallcarbonyle, könnten Nickel-Atome bei Temperaturen freisetzen, die weit unter denen liegen, die zur Verdampfung des reinen Metalls notwendig sind. Diese Hypothese würde erklären, warum man Nickel beobachtet, ohne Eisen nachzuweisen, da Letzteres weniger wahrscheinlich diese Art von flüchtigen Komplexen bildet.

UV-/Blaulicht-Spektren von 3I/ATLAS, die die Nickel-Emission über verschiedene Beobachtungszeiträume zeigen.

Bildnachweis: Rahatgaonkar et al.

Ergänzende Beobachtungen des James-Webb-Weltraumteleskops enthüllten weitere chemische Besonderheiten dieses interstellaren Kometen. Seine Atmosphäre, genannt Koma, enthält einen ungewöhnlich hohen Anteil an Kohlendioxid im Vergleich zu Wasser, ein Verhältnis, das sich von dem in den meisten Kometen unseres Sonnensystems beobachteten unterscheidet. Der gleichzeitige Nachweis von Wassereis und Kohlenmonoxid deutet auf eine Mischung von eisigen Materialien hin, die sich allmählich erwärmen. Diese chemischen Eigenschaften könnten die besonderen Bedingungen des Sternsystems widerspiegeln, in dem dieser Komet sich vor möglicherweise Milliarden von Jahren gebildet hat.

Die Fortsetzung der Beobachtungen in den kommenden Wochen verspricht neue Entdeckungen über die Zusammensetzung interstellarer Materialien. Die Astronomen hoffen, das Auftauchen neuer chemischer Spezies zu detektieren und die Prozesse in diesem außergewöhnlichen interstellaren Besucher besser zu verstehen. Diese vergleichenden Studien zwischen interstellaren Kometen und Kometen des Sonnensystems helfen uns zu bestimmen, ob die Grundzutaten zur Bildung von Planeten universell sind oder je nach stellarem Umfeld variieren.

Interstellare Kometen: Kosmische Boten

Interstellare Kometen wie 3I/ATLAS repräsentieren eine Kategorie von Himmelsobjekten, die nicht gravitativ an einen bestimmten Stern gebunden sind. Sie reisen durch die Galaxie und durchqueren gelegentlich Planetensysteme wie das unsere. Ihre hohe Geschwindigkeit und ihre hyperbolische Flugbahn erlauben es, sie von den einheimischen Kometen unseres Sonnensystems zu unterscheiden.

Diese kosmischen Reisenden haben sich um andere Sterne herum gebildet, wahrscheinlich in protoplanetaren Scheiben, die derjenigen ähneln, die unser eigenes System hervorgebracht hat. Ihre Zusammensetzung spiegelt die besonderen physikalischen und chemischen Bedingungen ihres Ursprungssystems wider, was sie zu natürlichen Proben extraterrestrischen Materials macht. Im Gegensatz zu Meteoriten wurden sie nicht durch den Eintritt in die Erdatmosphäre verändert.

Die Untersuchung dieser Objekte ermöglicht es Astronomen, Material aus verschiedenen Sternsystemen direkt zu vergleichen. Jeder entdeckte interstellare Komet bietet somit eine einzigartige Gelegenheit zu testen, ob die Prozesse der Planetenentstehung universell sind oder je nach stellarem Umfeld unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen. Ihre Seltenheit und ihr schneller Vorbeiflug machen jede Beobachtung besonders wertvoll für die wissenschaftliche Gemeinschaft.

Astronomische Spektroskopie: Das Licht der Gestirne entschlüsseln

Die Spektroskopie ist eine grundlegende Technik in der Astronomie, bei der das Licht von Himmelsobjekten in seine verschiedenen Wellenlängen zerlegt wird. Jedes chemische Element und jedes Molekül besitzt eine einzigartige spektrale Signatur, wie ein lichtempfindlicher Fingerabdruck. Durch die Analyse dieser Spektren können Wissenschaftler die chemische Zusammensetzung von Objekten bestimmen, die Lichtjahre entfernt sind.

Im Fall von 3I/ATLAS nutzten die Forscher Spektrografen wie X-shooter und UVES, die am Very Large Telescope in Chile installiert sind. Diese Instrumente sind in der Lage, spezifische Emissionslinien zu detektieren, die angeregten Nickel-Atomen entsprechen. Die Intensität dieser Linien erlaubt es, die Menge des in der Koma des Kometen vorhandenen Nickels zu quantifizieren.

Der Nachweis von Nickel ohne gleichzeitiges Eisen ist besonders aufschlussreich. Er deutet darauf hin, dass das Nickel nicht durch einfache Erwärmung freigesetzt wird, sondern wahrscheinlich durch komplexere chemische Prozesse. Diese feinen spektroskopischen Beobachtungen ermöglichen es, auf die physikalisch-chemischen Mechanismen zurückzuschließen, die auf der Oberfläche des Kometen ablaufen, selbst in Entfernungen, in denen die Instrumente seine Struktur nicht direkt auflösen können.