Diese Beobachtungen ermöglichen es erstmals, die Breite eines interstellaren Filaments, dem Entstehungsort von Sternen, jenseits des Gouldschen Gürtels genau zu messen und die Existenz einer charakteristischen Skala von ≈0,1 pc zu bestätigen. Dieses Ergebnis hilft besser zu verstehen, warum Sterne nicht mit einer beliebigen Masse entstehen.

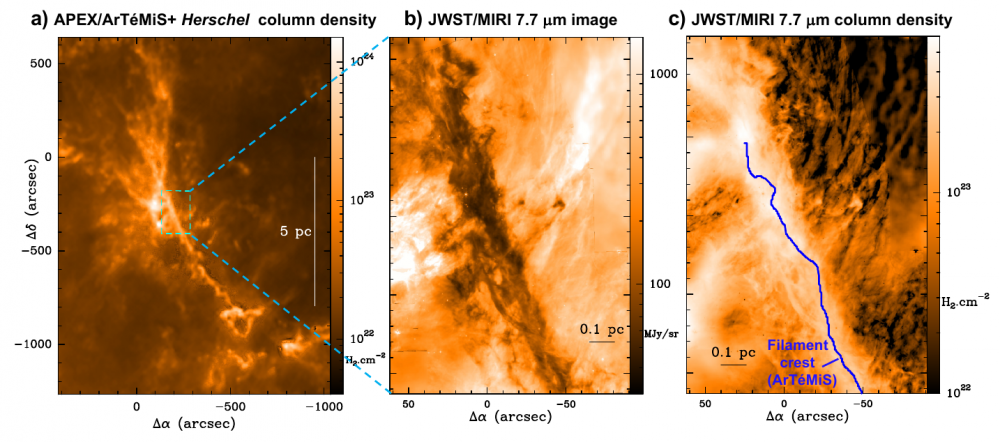

a) Säulendichtekarte der massiven Sternentstehungswolke NGC6334 mit einer Auflösung von 8”, erstellt aus kombinierten ArTéMiS- und Herschel-Daten im Rahmen des CAFFEINE-Programms.

b) JWST/MIRI-Aufnahme eines Teils des in a) gezeigten Feldes, die die Feinstruktur des Filaments NGC6334M mit einer Auflösung von 0,26” in Absorption bei 7,7 Mikrometern zeigt.

c) Hochauflösende Säulendichtekarte (0,26”), abgeleitet aus den JWST/MIRI-Absorptionsdaten in Panel b).

Diese Studie wurde in der Zeitschrift Astrophysical Journal Letters veröffentlicht.

Das Verständnis des komplexen Wachstums von Strukturen, die zur Sternentstehung im kalten interstellaren Medium (ISM) von Galaxien führen, ist eine zentrale Frage der Astrophysik. Zumindest in erster Näherung wird die Struktur kalter interstellare Wolken als skalierungsfrei oder selbstähnlich beobachtet, in dem Sinne, dass alle Bilder von Molekülwolken statistisch ähnlich zu sein scheinen, unabhängig von der räumlichen Auflösung, mit der sie gewonnen werden.

Diese Selbstähnlichkeit wird oft der Wirkung der überschallschnellen Turbulenz zugeschrieben, die die Struktur der Molekülwolken prägt. Eine grundlegende offene Frage ist daher zu verstehen, wie Sterne, die Körper endlicher Größe sind, aus einem skalierungsfreien ISM mit einer Massenverteilung bei der Geburt (genannt Initial Mass Function; oder IMF) entstehen können, die einen breiten Peak um 0,3 MSonne aufweist, knapp unter der Masse unserer eigenen Sonne.

Submillimeterbeobachtungen naher Molekülwolken durch das Weltraumobservatorium Herschel haben wichtige Hinweise auf diese Frage geliefert, indem sie zeigten, dass die meisten Sterne in dichten Filamenten aus kaltem Gas bei einer Temperatur von etwa 10 K entstehen.

Zumindest in der Nähe der Sonne deuten die Beobachtungen von Herschel darauf hin, dass alle sternbildenden Filamente ungefähr die gleiche Breite haben, nahe bei etwa 0,1 pc. Wenn diese Filamente einen kritischen Schwellenwert der Masse pro Längeneinheit von etwa 16 MSonne/pc erreichen, können sie fragmentieren und Sterne mit einer charakteristischen Masse von etwa 0,3 MSonne bilden, dem beobachteten Peak der IMF.

Allerdings konnte das Herschel-Teleskop die Skala von ≈0,1 pc nur mit einem relativ bescheidenen Faktor in den nächstgelegenen Wolken auflösen und konnte die Struktur der sternbildenden Filamente in weiter entfernten Wolken jenseits des Gouldschen Gürtels, d.h. der solaren Nachbarschaft, nicht untersuchen. Daher wurde die Robustheit und Reichweite der obigen Erklärung für den Ursprung des IMF-Peaks in Frage gestellt.

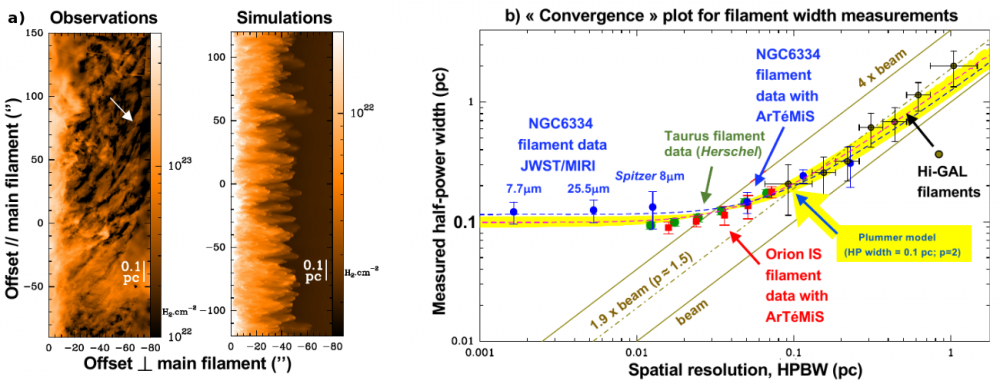

a) Vergleich einer Nahaufnahme des nordwestlichen Teils von Panel c der ersten Abbildung (um 20 Grad im Uhrzeigersinn gedreht, um das Hauptfilament parallel zur y-Achse auszurichten) mit aktuellen numerischen MHD-Simulationen der Entstehung und Entwicklung eines massiven sternbildenden Filaments. Sowohl in den Beobachtungen als auch in den Simulationen ist ein quasi-periodisches Muster von Seitenfilamenten zu erkennen (von denen eines im linken Panel durch einen weißen Pfeil markiert ist), mit einem projizierten Abstand in der Größenordnung von ~0,1 pc.

b) Konvergenzdiagramm, das die gemessene Breite in Abhängigkeit von der räumlichen Auflösung für NGC6334M und andere mit Herschel und APEX/ArTéMiS beobachtete Filamente zeigt. Beachten Sie, wie die gemessenen Breiten gegen einen Wert von etwa 0,1 pc konvergieren, wenn diese Skala mit einem Faktor von etwa 10 aufgelöst wird.

Um die Eigenschaften dichter Filamente und ihre potenzielle Rolle bei der Entstehung der Sternmassen jenseits der nahen Wolken zu untersuchen, nutzte unser Team das MIRI-Instrument bei 7,7 und 25,5 μm am JWST sowie die Kamera ArTéMiS am APEX-Teleskop, um das massive Filament NGC6334M (bei etwa 1,3 kpc) und seine Umgebung mit einer um ein bis zwei Größenordnungen besseren Auflösung als Herschel abzubilden. Filamente wie NGC6334M sind so kalt und dicht, dass sie bei mittleren Infrarotwellenlängen kein signifikantes Licht emittieren, sondern von MIRI als dunkle Silhouetten in Absorption gegenüber der Infrarothintergrundstrahlung gesehen werden (siehe Abbildung).

Die JWST-Absorptionsdaten enthüllten die Feinstruktur des NGC6334M-Filaments mit beispiellosen Details. Eine mediane Filamentbreite von 0,12±0,02 pc wurde bei beiden MIRI-Wellenlängen gemessen, mit einer fast zwei Größenordnungen besseren Auflösung durch das JWST, und stimmt mit der typischen Halbwertsbreite der Herschel-Filamente in nahen Molekülwolken überein.

Die JWST-Daten zeigten auch das Vorhandensein eines quasi-periodischen Musters von Seitenfilamenten mit einem ähnlichen projizierten Abstand von 0,125±0,015 pc (siehe Panel c der Abbildung). Aktuelle magnetohydrodynamische Simulationen können diese charakteristische Skala und dieses quasi-periodische Muster reproduzieren (siehe Panel a der folgenden Abbildung).

Die Existenz dieser charakteristischen Skala von ≈0,1 pc zeigt, dass sternbildende Molekülwolken nicht streng skalierungsfrei sind und unterstützt die Annahme, dass der IMF-Peak bei ≈0,3 MSonne eng mit der filamentären Struktur des kalten ISM zusammenhängen könnte.

Referenz: "Structure and Fragmentation Scale of a Massive Star-Forming Filament in NGC6334: High-Resolution Mid-Infrared Absorption Imaging with JWST" Ph. André, M. Mattern, D. Arzoumanian et al. 2025, The Astrophysical Journal Letters, im Druck (DOI, arXiv).