Illustrationsbild Pixabay

Durch die Untersuchung einer Kohorte von Patientinnen und Patienten mit der Mikrodeletion des Gens 22q11.2DS - einer Anomalie, die psychotische Störungen begünstigt - zeigt ein Team der Universität Genf (UNIGE) im Rahmen des Synapsy-Zentrums für neurowissenschaftliche Forschung im Bereich der psychischen Gesundheit, dass diese Personen eine für sie typische "Kopplung" zwischen der Struktur und der Aktivität ihrer Gehirnareale aufweisen.

Einige Bereiche ihres Gehirns haben im Laufe der Entwicklung ihre optimale Kohärenz verloren. Sie sind entweder zu stark oder nicht ausreichend "gekoppelt". Diese Besonderheit eröffnet den Weg zur Identifikation zuverlässiger Risikomarker. Diese Ergebnisse wurden in Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging veröffentlicht.

Die Mikrodeletion des Gens 22q11.2DS ist die häufigste genetische Deletion. Sie betrifft eine von 2000 Personen und äußert sich in einer fehlenden kleinen DNA-Sequenz auf Chromosom 22. Sie kann Herzfehler und Immunstörungen verursachen und führt bei 35% der betroffenen Personen zu psychotischen Störungen im Jugend- oder Erwachsenenalter.

An der UNIGE verfolgt das Team von Stephan Eliez, Professor an der Abteilung für Psychiatrie und am Synapsy-Zentrum für neurowissenschaftliche Forschung im Bereich der psychischen Gesundheit der Medizinischen Fakultät, seit zwanzig Jahren eine Kohorte von 300 Personen im Alter von 5 bis 34 Jahren, die von dieser Mikrodeletion betroffen sind, von denen fast 40% eine Psychose entwickelt haben. Aufgrund ihrer Größe und Langlebigkeit stellt diese Genfer Kohorte einen einzigartigen Fall weltweit dar. Sie ermöglichte die Veröffentlichung zahlreicher Arbeiten.

Eine atypische Gehirnentwicklung, von der Kindheit an

In einer neuen Studie untersuchte das UNIGE-Team die Entwicklung der "Kopplung" von Gehirnregionen bei den Mitgliedern dieser Kohorte, von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter. "Unsere kognitiven Prozesse sind das Ergebnis von Interaktionen – von 'Kopplungen' – zwischen unseren verschiedenen Gehirnregionen", erklärt Silas Forrer, Doktorand im Team von Stephan Eliez und Erstautor der Studie. "Wir wollten wissen, ob bei Personen mit der Mikrodeletion des Gens 22q11.2DS eine weniger effiziente Kopplung mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer Psychose einhergeht."

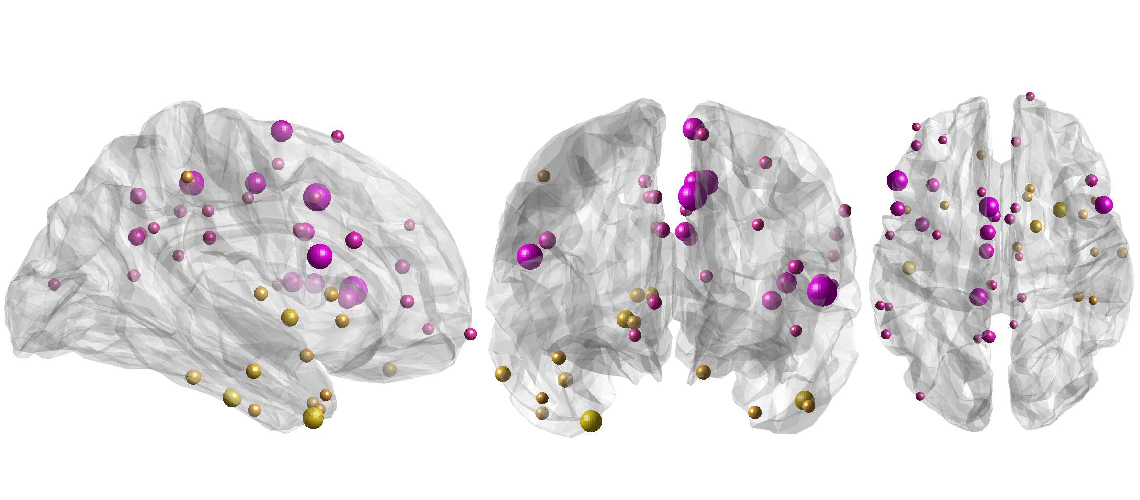

Violett: zu schwache Kopplung bei 22q11.2DS-Patienten mit psychotischen Symptomen. Gelb: zu starke Kopplung bei 22q11.2DS-Patienten mit psychotischen Symptomen.

©UNIGE / Eliez

Diese Gehirn-"Synchronisierung", insbesondere deren Optimierung, entwickelt sich während der Jugend und bis ins Erwachsenenalter. Mithilfe von Magnetresonanztomographie-Techniken beobachteten die Neurowissenschaftler ihre Reifung über einen Zeitraum von zwölf Jahren innerhalb der Kohorte und einer Kontrollgruppe. "Wir stellten fest, dass die Patientinnen und Patienten mit Mikrodeletion seit der Kindheit eine anhaltende Entwicklungsverzögerung aufwiesen, mit Bereichen von Über- und Unterkopplungen im gesamten Gehirn", berichtet Silas Forrer.

Dieses Ungleichgewicht ist besonders im Jugendalter in drei Gehirnregionen bei 22q11.2DS-Betroffenen, die eine Schizophrenie entwickelt haben, ausgeprägt: im Frontalkortex, der für die freiwillige motorische Koordination und Sprache zuständig ist; im cingulären Kortex, der an der Schnittstelle der beiden Gehirnhälften liegt und für bestimmte Entscheidungen verantwortlich ist; und im temporalen Kortex, Sitz der somatosensorischen Funktionen. Es gibt eine Unterkopplung in den ersten beiden und eine Überkopplung in der dritten Region.

Auf dem Weg zur Identifikation zuverlässiger Marker

Die starke Korrelation zwischen der Entwicklungsverzögerung der Kopplung und der Mikrodeletion des Gens 22q11.2DS ist ein bedeutender Schritt zur Identifizierung prädiktiver Marker für die Krankheit. "Der nächste Schritt wird darin bestehen, zu untersuchen, wie diese Kopplungen als individuelle 'Fingerabdrücke' des Gehirns dienen können, um klar bestimmen zu können, ob eine Person ein höheres Risiko hat, eine Psychose zu entwickeln, oder im Gegenteil davor geschützt ist", erklärt Stephan Eliez, der diese Studie leitete.

Diese vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützte Studie präsentiert auch eine methodische Neuheit, indem sie Beobachtungen zur Struktur (Morphologie) und Funktion (Effizienz) des Gehirns kombiniert, um den Entwicklungsverlauf einer Population im Rahmen psychiatrischer Erkrankungen zu bewerten.