Ein internationales Team, darunter Forscher des Departements für Astrophysik (DAp), hat in Archivdaten eine dunkle Molekülwasserstoffwolke entdeckt, die sich 300 Lichtjahre von der Sonne entfernt am Rand der Lokalen Blase befindet. Es ist die erste Molekülwolke, die durch H2-Fluoreszenz entdeckt wurde, und ein schönes Beispiel für die Untersuchung der Wechselwirkung einer Wolke mit einer Superblase.

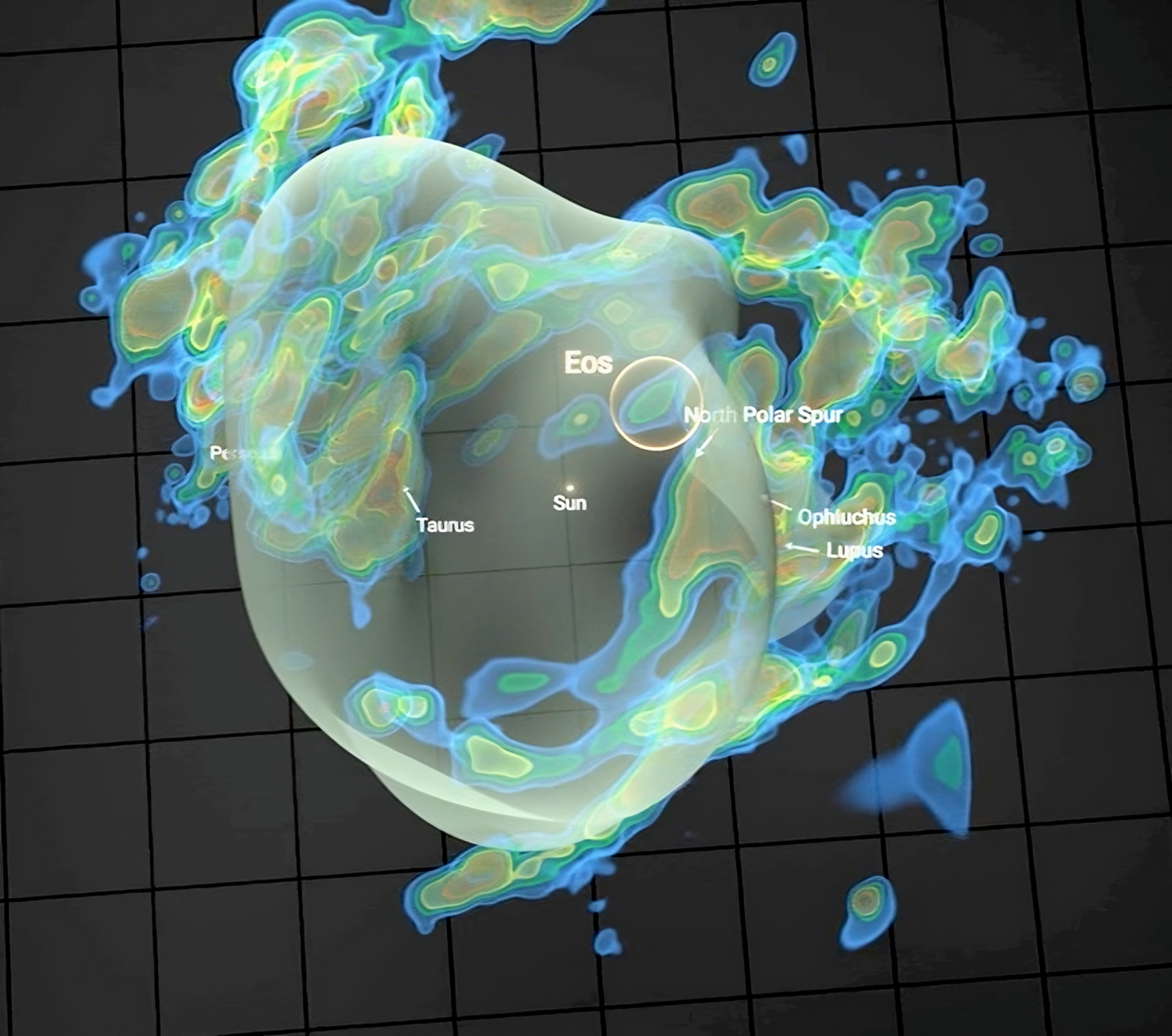

3D-Darstellung der Staubwolken in der solaren Nachbarschaft (die Staubdichte nimmt von blau nach rot zu), von oben auf die galaktische Ebene gesehen und zeigt die Form der Höhle der Lokalen Blase (in transparentem Gelb), die Lage der Eos-Wolke (im Kreis) und die Position einiger bekannter Molekülwolken.

Die Studie wurde in der Zeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht.

Der Raum zwischen den Sternen ist mit Gas und Staub gefüllt. Dieses Medium wird durch Strömungen durchmischt, durch Stoßwellen von Sternexplosionen erschüttert, durch ultraviolette (UV) Strahlung der Sterne bestrahlt und durch die Gravitation geformt. Es ist ständig in Bewegung, und das Gas zirkuliert zwischen riesigen, dünnen und heißen Blasen, die durch stellare Aktivität verursacht werden, und kompakteren, kalten und dichten Wolken, in denen neue Sterne entstehen.

Das Gas in diesen dichten Wolken besteht hauptsächlich aus Molekülen, aber die häufigsten, H2, strahlen in diesen kalten Umgebungen so wenig ab, dass man die Radioemission der viel selteneren CO-Moleküle verwenden muss, um die Molekülwolken zu kartieren. Es ist jedoch bekannt, dass große Mengen an molekularem Gas den CO-Beobachtungen entgehen.

In Gegenwart von UV-Strahlung können sich die H2-Moleküle jedoch anregen und durch Fluoreszenz leuchten, ähnlich wie Steine oder Tiere, die unter Schwarzlicht (UV) in prächtigen Farben erstrahlen.

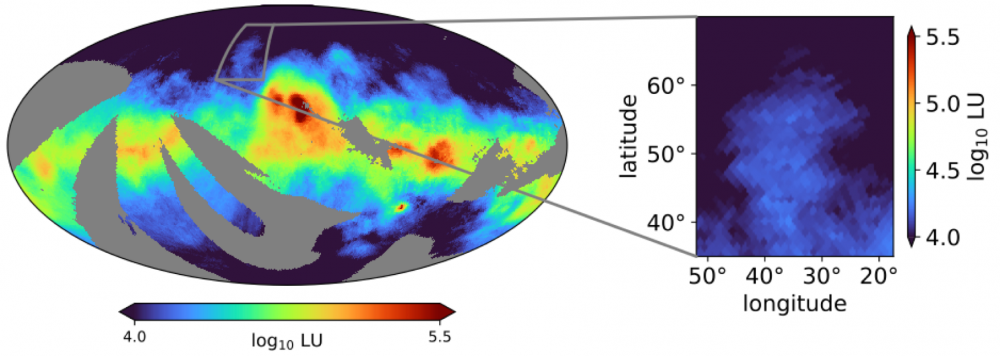

Das Team nutzte die H2-Fluoreszenzkarten, die zwischen 2003 und 2005 mit dem Instrument FIMS/SPEAR an Bord des koreanischen Satelliten STSAT-1 erstellt wurden. In Kombination mit einer Reihe von CO-Emissionskarten, Radioemissionen von Wasserstoffatomen, Infrarotemissionen von Staub und der Absorption von Röntgenstrahlen durch das Gas fanden die Autoren eine bisher unbekannte Molekülwolke mit einer Masse von 3400 Sonnenmassen, die in unserer Nähe liegt, aber aufgrund fehlender Lichtemissionen außerhalb dieses schwachen Fluoreszenzleuchtens noch nicht erfasst wurde.

Position von Eos auf der Karte der Fluoreszenzemission von molekularem Wasserstoff im fernen Ultraviolett über den gesamten Himmel.

Diese Wolke, benannt nach der Göttin der Morgenröte Eos, ist die erste Molekülwolke, die durch H2-Fluoreszenz entdeckt wurde. Sie enthält zwar einen Klumpen, der im CO sichtbar ist, aber dieser zeigt nur den winzigen sichtbaren Teil (weniger als 1%) des Eisbergs.

Die Wolke erstreckt sich zwischen 300 und 400 Lichtjahren von der Sonne entfernt. Sie ist höchstwahrscheinlich mit dem Rand der Lokalen Blase verbunden (eine animierte Version ist verfügbar, und eine interaktive 3D-Karte ist mit Google Chrome oder Firefox zugänglich).

Letztere ist eine große Höhle aus glühendem Gas (eine Million Grad), die durch multiple Sternexplosionen auf eine Größe von 2000 bis 3000 Lichtjahren aufgebläht wurde. Die Sonne durchquert sie seit 5 bis 7 Millionen Jahren. Bei ihrer Ausdehnung hat die Blase eine Schale aus dichtem Gas an ihrem Rand zusammengedrängt, zu der wahrscheinlich auch die Eos-Wolke gehört.

Die Messungen zeigen, dass die Tage von Eos gezählt sind, denn die UV-Strahlen, die sie zum Fluoreszieren bringen, spalten auch die H2-Moleküle auf, die innerhalb der nächsten 5 bis 6 Millionen Jahre zerstört werden. Bis dahin bietet Eos ein nahegelegenes Labor, um zu untersuchen, wie sich eine Wolke im Kontakt mit dem glühenden Gas und den UV- und Röntgenstrahlen einer Superblase entwickelt, was im Zyklus des interstellaren Gases in Galaxien häufig vorkommt.