Durch die Koordination der Bemühungen auf europäischer Ebene und die Bündelung der Ressourcen wollen Wissenschaftler schnelle Fortschritte erzielen, indem sie auf drei wesentlichen Hebeln ansetzen: kryogene Systeme, Hochfrequenzleistungsanlagen und die Rückgewinnung von Strahlenergie. Dieses Projekt wird vom CNRS-IN2P3 am IJCLab (Achille Stocchi) koordiniert, mit einem wissenschaftlichen Leiter an der Universität Brüssel VUB (Jorgen D'Hondt).

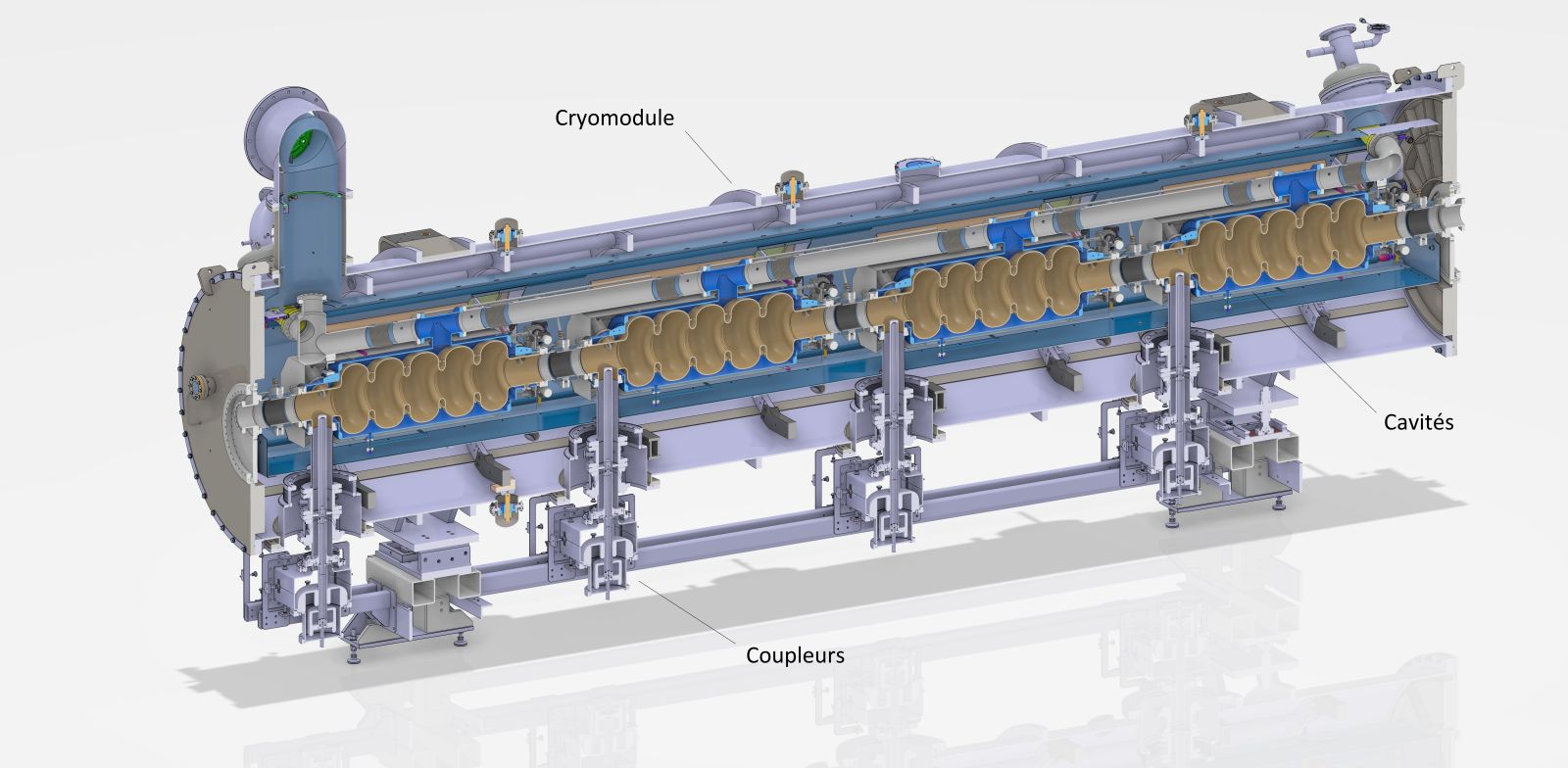

Querschnittsansicht des Kryomoduls des Projekts PERLE.

Rund 40.000 – das ist die Zahl der weltweit in Forschung und Industrie betriebenen Teilchenbeschleuniger. Diese Maschinen sind bekanntermaßen energieintensiv und könnten in naher Zukunft einen Gesamtverbrauch erreichen, der etwa 1 % des jährlichen Strombedarfs eines Landes wie Deutschland entspricht.

„In diesem Zusammenhang und angesichts der Klimaherausforderungen muss man, wenn man an Teilchenbeschleunigern arbeitet, das Thema ihres Stromverbrauchs ansprechen,“ erklärt Maud Baylac vom LPSC, die Koordinatorin für Außenbeziehungen des Projekts. Es wird immer wichtiger, alle Akteure, die nachhaltigere und energieeffizientere Systeme entwickeln, zu vereinen, um diese Bemühungen zu koordinieren und zu harmonisieren. Dies ist das Ziel des Projekts iSAS."

Das Projekt verfügt über eine Förderung von 5 Millionen Euro, die von der Europäischen Union bereitgestellt wird und auf acht europäische Partner verteilt ist, darunter Experten wie das CERN, das IN2P3 mit IJCLab und LPSC sowie das CEA.

„Wir fangen nicht bei null an,“ betont Guillaume Olry vom IJCLab, Leiter einer Arbeitsgruppe. "Seit Jahrzehnten entstehen in den Laboren zahlreiche Initiativen zur Optimierung bestimmter Teilsysteme. Allerdings beschäftigten sich die verschiedenen Gruppen bisher oft mit individuellen Themen, die spezifisch für ihre eigenen Maschinen waren, ohne ihre Forschungsarbeiten unbedingt zu koordinieren. Das Projekt iSAS hat sich zum Ziel gesetzt, die Wissenschaftler in Europa zusammenzubringen und ihnen einen privilegierten Rahmen zu bieten, um über spezielle Arbeitsgruppen ihr einzigartiges Know-how in diesem Bereich zu teilen, um das Thema schneller voranzutreiben."

Das Projektteam am IJCLab

Die Bemühungen des Projekts iSAS konzentrieren sich auf das Kryomodul, das die Grundeinheit für die Teilchenbeschleunigung darstellt. In dem Kryomodul beschleunigen supraleitende Hochfrequenzkammern (RF) die Teilchen durch ein intensives hochfrequentes Wechselfeld, das durch die Einspeisung einer Hochfrequenzleistung erzeugt wird. Ein kryogenes System ist erforderlich, um die Kammern auf 2 Kelvin (-271 °C) abzukühlen und ihre supraleitenden Eigenschaften zu gewährleisten. Das Projekt iSAS zielt darauf ab, sowohl die Effizienz der Einspeisung der RF-Leistung zu optimieren als auch die thermischen Verluste zu minimieren.

Konkret hat iSAS das Ziel, die Entwicklung innovativer Teilsysteme anzustoßen, deren Integration in ein „Kryomodul der Zukunft“ den Stromverbrauch von Beschleunigern weltweit drastisch senken könnte. Zunächst setzt das Projekt auf eine sehr präzise und schnelle Regelung der Frequenz des elektrischen Feldes, basierend auf einem innovativen System, das den Stromverbrauch in den Kammern deutlich senken soll.

Parallel dazu geht es darum, die Einspeisung der Leistung in die Kammern zu verbessern, indem Leistungsnäher optimiert und „HOM“-Koppler entwickelt werden, um parasitäre Hochfrequenzmoden höherer Ordnung, die den Kryogenverbrauch erhöhen könnten, besser zu extrahieren. "Die Minimierung der kryogenen Verluste innerhalb des Kryomoduls hat bei unserem Projekt oberste Priorität. Man muss wissen, dass ein einziger Watt, der durch Energieübertragung auf die auf 2 Kelvin gekühlten Teile übertragen wird, einem echten Verbrauch von 800 Watt an der Steckdose entspricht! Es muss nicht extra betont werden, dass bei einem solchen Faktor jeder eingesparte Watt zählt," betont Guillaume Olry.

Im Hinblick auf die Kryogenik besteht eine der größten Herausforderungen darin, Kammern zu bauen, die bei höheren Temperaturen arbeiten, um den Stromverbrauch für die Kühlung des die RF-Kammern umfließenden flüssigen Heliums zu reduzieren. "Eines der Ziele von iSAS ist es, RF-Kammern bei 4 Kelvin (-269 °C) zum Laufen zu bringen, im Gegensatz zu den derzeitigen 2 Kelvin," erklärt Guillaume Olry. Um dies zu erreichen, liegt der Schlüssel darin, dünne Schichten auf die Wände der RF-Kammern aufzutragen. Es bleibt jedoch die technischen Schwierigkeiten zu überwinden, die bei der Herstellung und dem Einsatz dieser Schichten entstehen und die durch die komplizierte Form der Kammern erschwert werden."

Aber das ist noch nicht alles: Das Projekt iSAS hat auch das Ziel, eine Technologie umzusetzen, die die Strahlenergie durch Verzögerung im selben RF-Kammern, die für die Beschleunigung verwendet werden, zurückgewinnt: Diese Energie wird den RF-Kammern wieder zurückgegeben, was es ermöglicht, den nächsten Strahl zu beschleunigen und den Gesamtverbrauch des Systems erheblich zu reduzieren.

Ein solches System könnte bei Maschinen eingesetzt werden, deren Teilchenstrahlen nach der Wechselwirkung kaum verändert sind, wie beispielsweise bei Teilchenkollidern oder Lichtquellen. Dies erfordert die Entwicklung eines angepassten Kryomoduls, dem sich das internationale Projekt PERLE, das am IJCLab (Orsay) im Bau ist, widmet – ein ERL-Demonstrator, der auf einen Multi-Turn-Betrieb mit hoher Strahlleistung ausgelegt ist.

"Wir sind nicht die ersten, die sich dieser Technologie annehmen. Unser Ziel ist es hier, die Grenzen des Standes der Technik bei der Rückgewinnung der Strahlenergie zu erweitern, um diese Technologie für zukünftige Hochleistungsprojekte zu testen" (mehrere MW), erklärt Walid Kaabi, Leiter der Beschleunigerabteilung am IJCLab.

Die Optimierung all dieser Technologien im Laufe der nächsten vier Jahre im Rahmen von iSAS sollte zur Entwicklung von Prototypen führen, die energieeffizienter sind und deren Eigenschaften sowohl für die Modernisierung bestehender Beschleuniger als auch für den Bau zukünftiger Beschleuniger genutzt werden können.

Für Maud Baylac steht der Sinn des Projekts außer Frage: "Mit iSAS arbeiten wir daran, den ökologischen Fußabdruck von Beschleunigern zu verringern. Wir vereinen Fachgemeinschaften, um konkrete Ziele zu erreichen und zu einem umweltgerechten Design der Beschleuniger der Zukunft beizutragen, in Richtung der ökologischen Wende."