Entstehen sie wie Sterne durch den Gravitationskollaps von Gaswolken oder ähneln sie eher Riesenplaneten, die außergewöhnliche Materiemengen angesammelt haben? Ein Forschungsteam des CNRS Terre & Univers (siehe Kasten) hat erstmals die vollständige Entstehung eines Braunen Zwergs durch Gravitationskollaps simuliert und enthüllt die physikalischen Eigenschaften dieser mysteriösen Objekte in ihren Anfangsstadien.

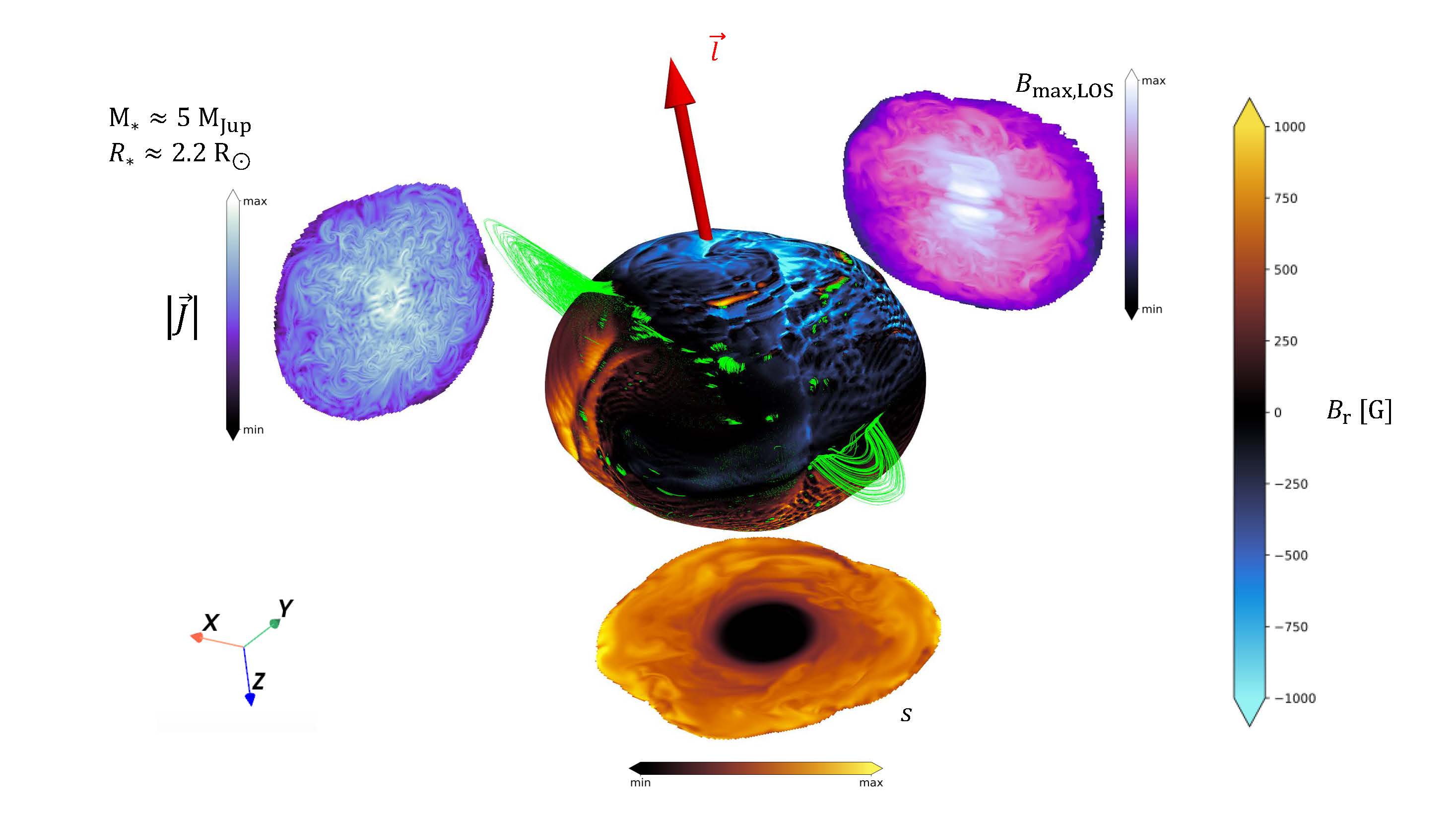

3D-Darstellung der Oberfläche des Braunen Zwergs aus Simulation R1 im Alter von zwei Wochen. Die Farbskala zeigt die Intensität des radialen Magnetfelds an der Oberfläche. Die grünen Flusslinien repräsentieren geschlossene magnetische Schleifen, also Feldlinien, die vom magnetischen Nordpol zum magnetischen Südpol an der Oberfläche verlaufen. Der rote Pfeil zeigt die Achse des Drehimpulses des Braunen Zwergs. Die linken und unteren Bildpaneele sind Querschnitte des Inneren des Braunen Zwergs und zeigen jeweils die Stromdichte-Amplitude (links) und die spezifische Entropie des Gases (unten). Das rechte Bildpanel zeigt die maximale Magnetfeldstärke entlang der Sichtlinie (y-Achse). Masse und Radius des Braunen Zwergs sind in der oberen linken Ecke angezeigt.

Um dieses Ergebnis zu erzielen, nutzten die Forscher den Berechnungscode RAMSES auf französischen Supercomputern des TGCC und CBPsmn. Diese hochmodernen 3D-Simulationen integrieren alle wichtigen physikalischen Elemente: Gravitation, Strahlung und Magnetfelder, die auf verschiedenen Raum-Zeit-Skalen interagieren.

Das Team modellierte den Kollaps massearmer dichter Kerne (0,05 bis 0,1 Sonnenmassen) über einen beträchtlichen dynamischen Bereich mit 8 Größenordnungen räumlicher Ausdehnung (1000 Astronomische Einheiten bis einige tausend Kilometer) und 17 Größenordnungen in Dichte (105 bis 1022 Teilchen pro Zentimeter3). Dieser selbstkonsistente Ansatz ermöglicht die Verfolgung der gesamten Abfolge: isothermer Kollaps, Bildung des ersten hydrostatischen Kerns, Dissoziation von molekularem Wasserstoff H₂ und schließlich die Geburt des Braunen Zwergs.

Die Ergebnisse liefern das bisher detaillierteste Bild dieser Entstehung. Die resultierenden Objekte weisen anfängliche Radien von etwa 0,75 Sonnenradien und Massen von etwa 0,8 Jupitermassen auf, die anschließend durch Akkretion wachsen.

Entscheidender Punkt: Die Studie zeigt, dass Braune Zwerge ähnlich wie massearme Sterne entstehen können, jedoch mit einer verlängerten Phase des ersten Kerns, was das stellare Entstehungsszenario stärkt. Die Simulationen demonstrieren auch, dass das im entstehenden Objekt eingeprägte Magnetfeld an der Oberfläche etwa 1 Kilogauss erreicht, mit einer hauptsächlich dipolaren Struktur.

Diese Arbeit liefert einen theoretischen Rahmen für Modelle, die die Entwicklung dieser sehr massearmen Objekte beschreiben sollen. Die Forscher planen nun, die Entstehung zirkumstellarer Scheiben um diese jungen Objekte zu analysieren und die Entwicklung ihrer Magnetfelder zu untersuchen.

Visualisierung der Magnetfelder im Inneren eines Braunen Zwergs.

3D-Simulation der Geburt eines Braunen Zwergs durch Gravitationskollaps. Dieses Video veranschaulicht die zeitliche Entwicklung des Entstehungsprozesses und sein Wachstum.

© Adnan-Ali AHMAD - CRAL

3D-Simulation der Geburt eines Braunen Zwergs durch Gravitationskollaps. Dieses Video veranschaulicht die zeitliche Entwicklung des Entstehungsprozesses und sein Wachstum.

© Adnan-Ali AHMAD - CRAL