💣 Verlassene Bergwerke: Eine bedeutende verborgene CO₂-Quelle, die Wissenschaftler beunruhigt

Wenn Grubenwasser mit Luft in Kontakt kommt, setzt es CO₂ frei, das in die Atmosphäre entweicht. Dieses Entgasungsphänomen tritt auf, wenn mit Schwefelsäure beladenes Wasser umgebende Karbonatgesteine auflöst und dabei Kohlenstoff freisetzt, der seit Millionen von Jahren gespeichert war. Messungen an 140 verlassenen Bergwerken in Pennsylvania zeigen, dass ihre jährlichen Emissionen denen eines kleinen Kohlekraftwerks entsprechen, was einen bedeutenden Beitrag zum Klimawandel darstellt.

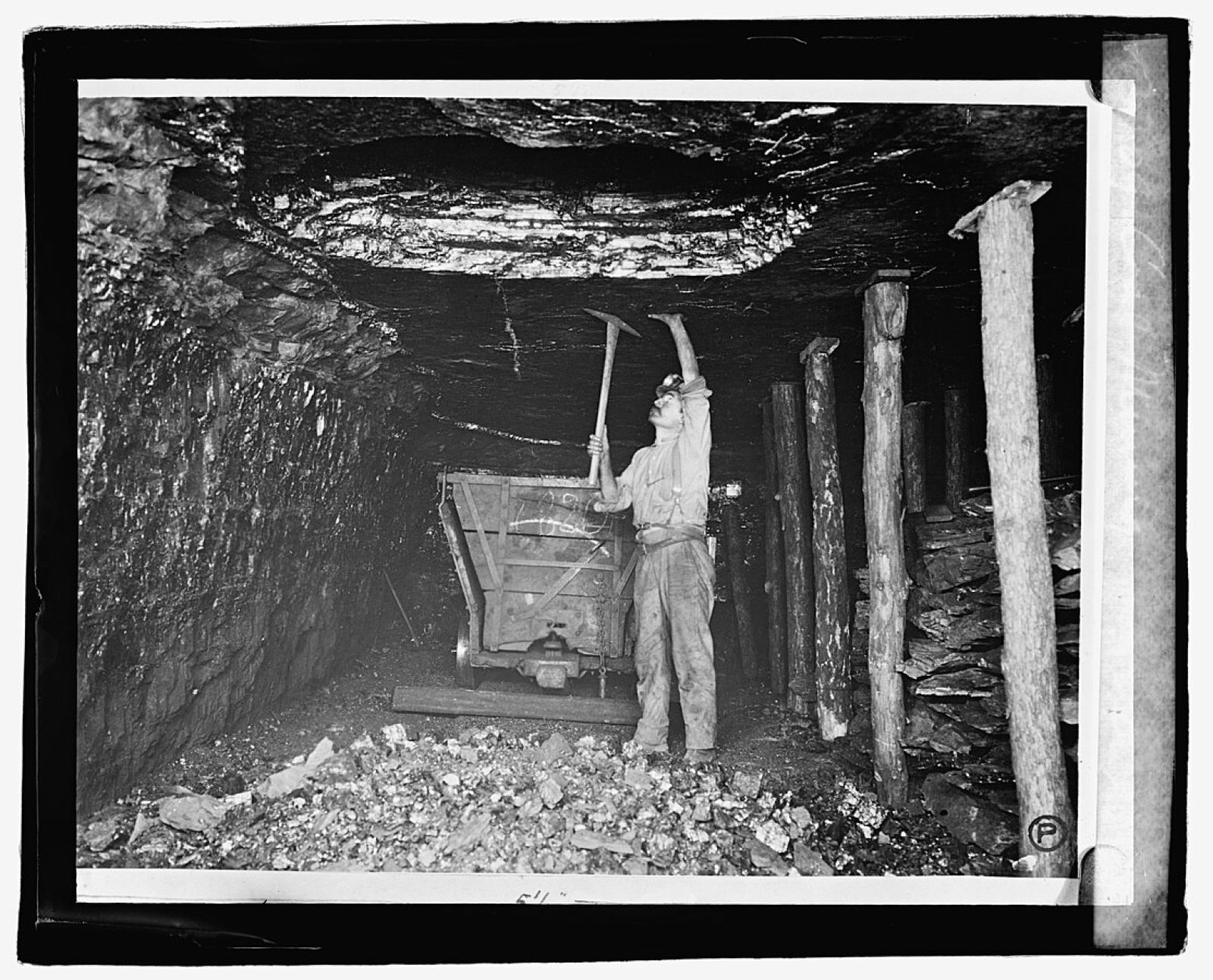

Grubenwasser aus verlassenen Kohlebergwerken setzt laut Forschungen der Geochemikerin Dorothy Vesper CO₂ in die Atmosphäre frei.

Bild Wikimedia

Die größte Schwierigkeit liegt in der Identifizierung all dieser verlassenen Bergbaustandorte, deren genaue Anzahl unbekannt bleibt. Dorothy Vesper und ihr Team müssen oft Waldgebiete durchkämmen, um gemeldete Bergwerke zu lokalisieren, entdecken aber häufig, dass die Öffnungen verschwunden sind oder die Abflüsse versiegt sind. Diese fehlende vollständige Erfassung verhindert eine genaue Bewertung der globalen Auswirkungen dieser Emissionen, die potenziell alle Bergbauregionen der Welt betreffen.

Um diese außergewöhnlich hohen CO₂-Konzentrationen zu messen, mussten die Forscher auf ein Instrument aus der Getränkeindustrie zurückgreifen, das Werte bis zu tausendmal höher als in natürlichen Gewässern erfassen kann. Dieses tragbare Gerät, normalerweise in Brauereien und Abfüllanlagen verwendet, erwies sich als perfekt geeignet für die extremen Bedingungen im Gelände. Die erzielten Ergebnisse zeigen bedeutende zeitliche Schwankungen, die mit den lokalen hydrologischen Bedingungen zusammenhängen.

Einfache Lösungen wie die Führung unterirdischer Abflüsse in Leitungen oder die Lenkung des Wassers zu Behandlungsfeuchtgebieten könnten die Emissionen erheblich reduzieren. Diese Ansätze würden die atmosphärische Entgasung begrenzen und gleichzeitig die Bergbauverschmutzung umfassender und nachhaltiger behandeln.

Die auf dem GSA Connects 2025 Kongress vorgestellten Arbeiten eröffnen neue Wege zum Verständnis und zur Minderung dieser wenig bekannten Treibhausgasquelle. Die wissenschaftliche Gemeinschaft beginnt erst, die Bedeutung dieser Restemissionen zu erkennen, die unseren Ansatz zur Verwaltung verlassener Bergbaustandorte weltweit verändern könnten.

Der geologische Kohlenstoff und sein Schicksal

Der in Karbonatgesteinen enthaltene Kohlenstoff stellt einen immensen natürlichen Vorrat dar, der vor Hunderten von Millionen Jahren gebildet wurde. Diese geologischen Formationen entstanden durch die Anhäufung von Schalen und Skeletten mariner Organismen, die den atmosphärischen Kohlenstoff ihrer Zeit speicherten.

Der Bergbau stört dieses geologische Gleichgewicht, indem er diese alten Gesteine neuen chemischen Bedingungen aussetzt. Die vom Menschen gegrabenen Stollen schaffen bevorzugte Abflusswege für saure Wässer und beschleunigen die natürlichen Erosionsprozesse erheblich, die sonst Jahrtausende dauern würden.

Einmal freigesetzt, tritt dieser alte Kohlenstoff in den modernen Kohlenstoffkreislauf ein und trägt zur Erhöhung der atmosphärischen CO₂-Konzentrationen bei. Im Gegensatz zum recenten Kohlenstoff aus der Verbrennung fossiler Energieträger wurde diese Quelle bisher weitgehend in Kohlenstoffbilanzen ignoriert.

Die Besonderheit dieser Emissionen liegt in ihrer Persistenz: Sie können über Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte nach der Stilllegung der Bergwerke andauern. Diese außergewöhnliche Dauer erklärt sich durch die Langsamkeit der geochemischen Prozesse und die gewaltige Menge an freigelegten Karbonatgesteinen.