Abbildung 1 - Künstlerische Darstellung eines Superflares, der von der Sonne produziert wird.

Quelle: Max-Planck-Institut

Um festzustellen, ob die Sonne in der Lage ist, solche Monster zu produzieren, hat ein internationales Team, darunter die Abteilung für Astrophysik des IRFU am CEA Paris-Saclay, Zehntausende von sonnenähnlichen Sternen analysiert. Die Forscher fanden heraus, dass die Sonne nicht nur Superflares erzeugen kann, sondern dass diese im Durchschnitt einmal pro Jahrhundert auftreten, eine viel höhere Frequenz als bisher angenommen.

Allerdings zeigen die Spuren alter Sonneneruptionen in den terrestrischen Archiven, dass diese Superflares nicht immer mit massiven Materieauswürfen einhergehen, was ein Glück für unsere technologisch anfällige Gesellschaft ist. Um diese solaren Ausbrüche besser zu verstehen und vorherzusagen, stützen sich die Forscher auf komplexe numerische Simulationen, um die Mechanismen zu untersuchen, die dem Magnetismus und den Sonneneruptionen zugrunde liegen.

Könnte die Sonne Superflares erzeugen?

Flares sind plötzliche, lokalisierte und sehr intensive elektromagnetische Emissionen, die von Sternen wie der Sonne ausgehen. Diese Phänomene setzen in sehr kurzer Zeit eine beträchtliche Menge an Energie frei (siehe Abbildung 1). Sie werden häufig von massiven Plasmaauswürfen begleitet, die als koronale Massenauswürfe (CMEs) bezeichnet werden.

Wenn die energiereichen solaren Teilchen (SEPs) aus diesen Eruptionen die Erde erreichen, stellen sie eine erhebliche Strahlungsgefahr für Satelliten, Flugzeuge und Menschen dar. Die starken Sonnenstürme, die in diesem Jahr beobachtet wurden und die Polarlichter bis in niedrige Breitengrade erzeugten, zeugen vom ungestümen Charakter der Sonne. Aber könnte sie noch intensivere Eruptionen, sogenannte Superflares, produzieren, deren Schäden auf der Erde katastrophal wären? Und wenn ja, wie oft könnten sie auftreten?

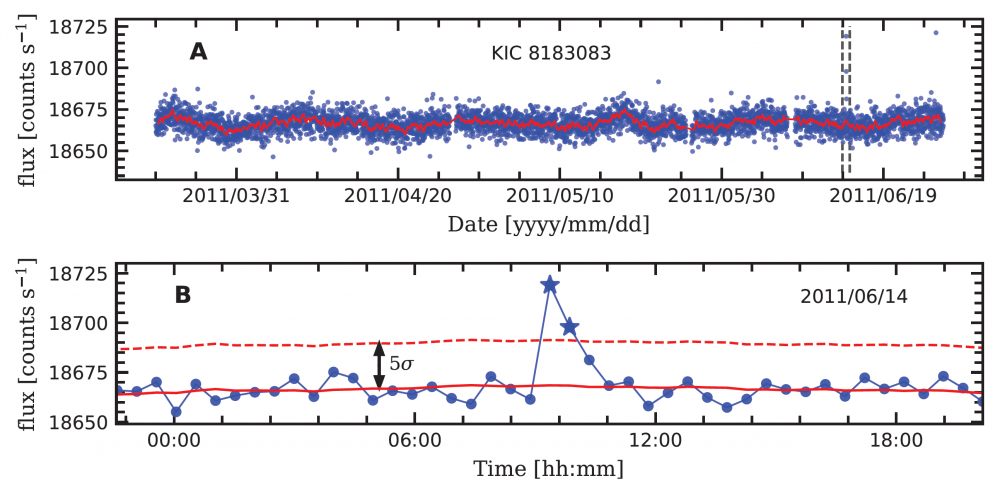

Abbildung 2 - Beispiel eines Superflares, der in der Lichtkurve (blaue Punkte) eines Sterns aus der untersuchten Stichprobe beobachtet wurde.

Der sonnenähnliche Stern KIC 8183083 zeigt eine starke Helligkeitsvariation, die charakteristisch für einen Superflare ist und hier durch die gestrichelten vertikalen Linien (oberes Panel) abgegrenzt wird. Beim Heranzoomen (siehe unteres Panel) fallen zwei Messungen des Lichtflusses, symbolisiert durch eine Sternform, auf, die signifikant (mehr als 5?) über den anderen Werten liegen.

Quelle: Vasilyev et al. 2024

Die Beweise für die schlimmsten "Wutausbrüche" der Sonne finden sich in den Jahresringen prähistorischer Bäume und in tausendjährigen Eiskernen. Die Analyse dieser terrestrischen Archive, die die letzten 12.000 Jahre abdecken, deutet darauf hin, dass ein extrem starker Sonnensturm im Durchschnitt alle 1.500 Jahre auftritt. Diese Schätzung könnte jedoch zu niedrig sein, da die Beziehung zwischen Superflares und extremen solaren Teilchenauswürfen noch unklar ist. Was die direkten Messungen der Sonnenstrahlung betrifft, reichen diese nur bis in die Raumfahrtära zurück, ein Zeitraum, der zu kurz ist, um endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen.

Eine Alternative besteht darin, Superflares statistisch an sonnenähnlichen Sternen zu untersuchen. Wenn die Eigenschaften dieser Sterne ausreichend mit denen unseres Sterns übereinstimmen, kann die Häufigkeit der beobachteten Superflares eine indirekte, aber wertvolle Schätzung der Häufigkeit solare Superflares liefern.

Überraschend häufige Superflares

Für diese Studie verwendeten die Forscher Daten des Kepler-Teleskops (NASA), das über einen Zeitraum von 4 Jahren, von 2009 bis 2013, kontinuierlich die Helligkeitsschwankungen Tausender Sterne beobachtete. Anschließend wählten sie Sterne aus, deren Temperatur und Helligkeit mit denen der Sonne vergleichbar sind, wobei die genaue Position durch den Satelliten Gaia bestimmt wurde. Die so zusammengestellte Stichprobe umfasst 56.450 Sterne, was 220.000 Jahren stellare Aktivität entspricht, also etwa 18-mal mehr als die terrestrischen Archive.

Superflares, die in wenigen Augenblicken mehr als ein Oktillion Joule freisetzen, manifestieren sich durch ausgeprägte Spitzen in der Helligkeitskurve der Sterne (siehe Abbildung 2). Nachdem potenzielle Verzerrungen wie kosmische Strahlung oder nahe Asteroiden eliminiert wurden, identifizierten die Forscher 2.889 Superflares auf 2.527 Sternen, was einem Durchschnitt von einem Superflare pro Stern alle 100 Jahre entspricht. Selbst wenn die Stichprobe eingeschränkt wird, um nur die Sterne mit den sonnenähnlichsten Eigenschaften zu behalten, bleibt die gleiche Eruptionshäufigkeit bestehen.

"Wir waren sehr überrascht über die Häufigkeit dieser Superflares", sagte Dr. Valeriy Vasilyev, Hauptautor der Studie und Forscher am Max-Planck-Institut.

Tatsächlich haben frühere Studien Häufigkeiten berichtet, die etwa zwei Größenordnungen niedriger sind als die in dieser Studie beobachteten, zwischen 1.000 und 10.000 Jahren. Diese Schätzungen sind jedoch nicht mit den beobachteten Sonneneruptionen vereinbar, wahrscheinlich aufgrund von Verzerrungen in den Analysen, die auf eine unsichere Identifizierung der Eruptionsquellen zurückzuführen sind.

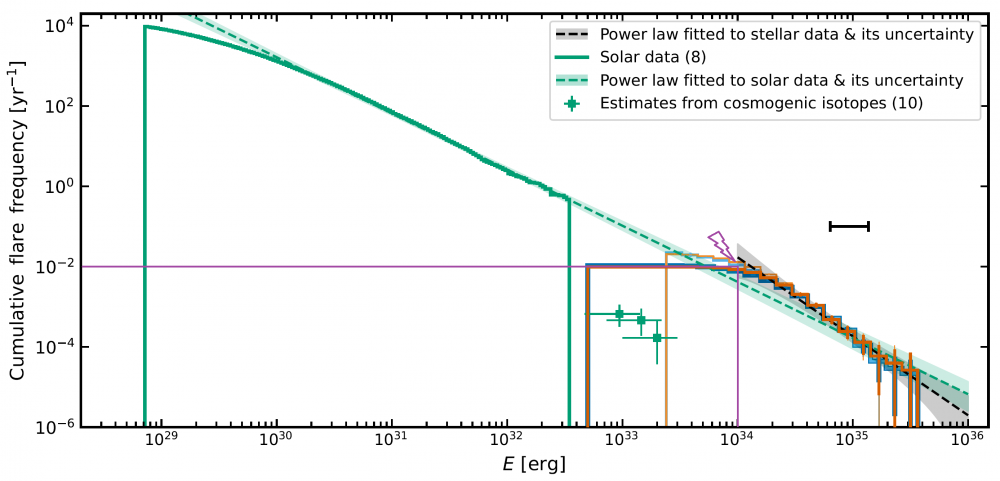

Superflares folgen einem Potenzgesetz

Aus der energetischen Verteilung der Anzahl der stellaren Eruptionen pro Jahr und pro Energieeinheit (siehe Abbildung 3) beobachteten die Forscher, dass die Häufigkeit der Eruptionen mit der freigesetzten Energie nach einem Potenzgesetz der Form E-α abnimmt, wobei der Exponent α die Geschwindigkeit dieses Abfalls bestimmt. Der Wert von α für die Sonne, der aus den seit 1986 im Weltraum durchgeführten Messungen bis 2020 ermittelt wurde, stimmt sehr gut mit den stellaren Messungen überein, was die Schätzungen der Häufigkeit von Superflares (E>1034 erg) auf etwa einmal pro Jahrhundert bestätigt.

Es stellt sich jedoch die Frage: Kann die Sonne, deren Rotation langsam ist (28 Tage), genug Energie ansammeln, um solche Eruptionen zu erzeugen? Neben ihrem Beitrag zur Interpretation und Analyse der Daten haben Simulationen der Dynamo, die von den Forschern der Abteilung für Astrophysik des CEA durchgeführt wurden, gezeigt, dass ein solches Phänomen energetisch möglich ist.

"Die Hochleistungs-Dynamo-Berechnungen sonnenähnlicher Sterne erklären leicht die magnetischen Ursprünge der intensiven Energieabgabe bei diesen Superflares." Dr. Allan-Sacha Brun

Abbildung 3 - Kumulative Verteilungen der jährlichen Häufigkeit von Sonnen- und stellaren Eruptionen in Abhängigkeit von ihrer Energie (in erg).

Ein Superflare ist definiert als eine Eruption, deren Energie E 1034 erg überschreitet (symbolisiert durch einen Blitz). Die Extrapolation der Sonnenbeobachtungen (gestrichelte grüne Linie), die seit 1986 im Weltraum durchgeführt wurden (grünes Histogramm), deutet auf ein durchschnittliches Auftreten eines solaren Superflares pro Jahrhundert hin (10-2/Jahr). Die Messungen der stellaren Eruptionen an einer großen Stichprobe sonnenähnlicher Sterne, die vom Kepler-Teleskop beobachtet wurden (blaue Histogramme für die vollständige Stichprobe, orange für eine eingeschränkte Stichprobe), bestätigen diese Häufigkeit der Superflares (gestrichelte schwarze Linie). Im Gegensatz dazu deuten Schätzungen, die auf terrestrischen Archiven basieren (grüne Quadrate), wie Baumringe und Eiskerne, auf ein etwa 10- bis 100-mal selteneres Auftreten hin. Dieser Unterschied erklärt sich dadurch, dass Superflares nicht systematisch mit massiven Auswürfen energiereicher und geladener Teilchen einhergehen.

Quelle: Vasilyev et al. 2024.

Wie man sich vor gefährlichen Weltraumstürmen schützen kann

Diese Studie zeigt, dass die Sonne Superflares mit einer höheren Häufigkeit erzeugen könnte als bisher angenommen: etwa einmal pro Jahrhundert. Diese Phänomene können Energien freisetzen, die bis zu 100-mal höher sind als die der stärksten jemals aufgezeichneten Sonneneruption, die am 28. Oktober 2003 stattfand. Glücklicherweise zeigen die terrestrischen Archive, dass diese Superflares nicht systematisch mit massiven Auswürfen geladener und energiereicher Teilchen einhergehen, was ein Glück für unsere technologisch abhängige Zivilisation ist.

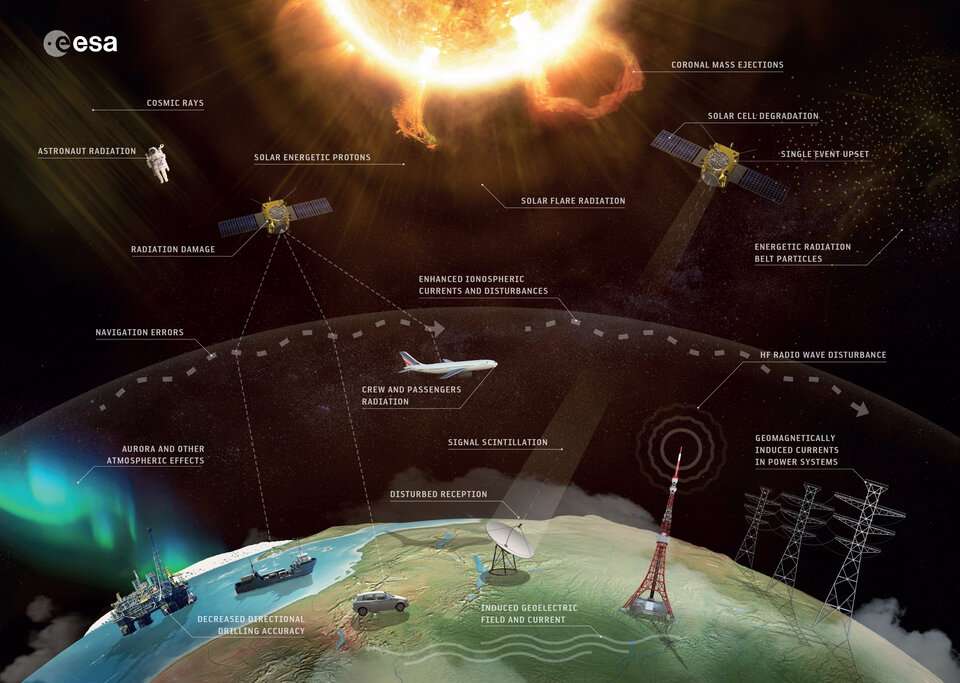

Tatsächlich könnten solche Auswürfe katastrophale Folgen haben (siehe Abbildung 4), wie zum Beispiel den Verlust von Satelliten, Stromnetzausfälle, Abweichungen oder sogar den Stopp von Flügen, Radioausfälle usw.

Abbildung 4 - Auswirkungen auf die Erde durch Störungen im Zusammenhang mit der Sonnenaktivität in den Bereichen Raumfahrt (Astronauten, Satelliten), Kommunikation (Geolokalisierung, Radio), Luftfahrt (Strahlung) und bodengestützte elektrische Anlagen.

Quelle: ESA

Diese Studie unterstreicht daher die Bedeutung eines besseren Verständnisses unserer Sonne, um diese extremen Ereignisse vorherzusagen und ihre Auswirkungen zu begrenzen. Aber diese Aufgabe ist alles andere als einfach. Die Echtzeitüberwachung von Sonneneruptionen ermöglicht nur eine begrenzte Reaktion, da die gefährlichen Teilchen und Strahlungen die Erde in nur 8 Minuten erreichen, eine zu kurze Zeitspanne, um wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Es ist daher unerlässlich, Mittel zu entwickeln, um die zukünftigen Zustände der Sonne vorherzusagen. Dazu verwenden die Forscher des CEA komplexe numerische Simulationen und integrieren in diese Modelle reale Daten, die in der Lage sind, diese Phänomene zu reproduzieren, eine Disziplin, die als Weltraumwetter bekannt ist. Sie zielt darauf ab, die Auswirkungen von Sonneneruptionen auf die Erde zu untersuchen und Strategien zu entwickeln, um sich davor zu schützen.

Die Abteilung für Astrophysik des IRFU am CEA Paris-Saclay hat sich genau darauf spezialisiert. Mit Hilfe von Supercomputern simulieren die Forscher numerisch die Sonne und das komplexe Medium zwischen der Sonne und der Erde, wo der Sonnenwind und die Magnetosphäre interagieren (z.B. Projekte Whole Sun, Stormgenesis und WindTRUST).

Diese Arbeiten stützen sich auf ein umfangreiches Netzwerk kontinuierlicher Sonnenbeobachtungen, insbesondere dank des Instruments STIX, das teilweise am CEA Paris-Saclay entwickelt und an Bord des Satelliten Solar Orbiter eingesetzt wurde. Dieses Instrument liefert wertvolle Röntgenspektroskopie-Daten, die es ermöglichen, die physikalischen Prozesse zu untersuchen, die den Sonneneruptionen zugrunde liegen.

Ab 2031 können die Forscher auch auf die Sonde Vigil der ESA zählen (insbesondere das Instrument JEDI, für das das CEA wissenschaftlicher Co-I ist), die von einem Beobachtungsposten auf der Seite der Sonne aus in Echtzeit die Vorzeichen gefährlicher Phänomene überwacht, bevor sie von der Erde aus sichtbar sind. Schließlich wird ab Ende 2026 der Satellit Plato (ESA), der würdige Nachfolger von Kepler, für den das CEA einen Hardware- und wissenschaftlichen Beitrag leistet, die Sonnenforschung verstärken, indem er statistische Vergleiche mit sonnenähnlichen Sternen ermöglicht.

Die Studie wurde am 13. Dezember 2024 in der Zeitschrift Science veröffentlicht.