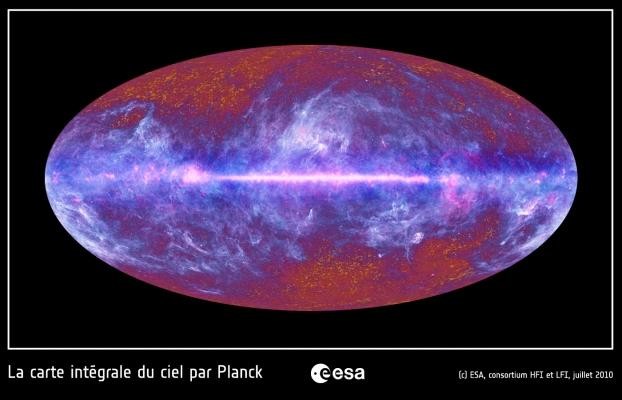

Notre Galaxie et l'écho lumineux du Big Bang révélés par le satellite Planck

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Le satellite Planck de l'ESA observe actuellement tout le ciel dans le domaine des micro-ondes [1]. L'objectif principal de la mission Planck est d'observer le rayonnement fossile, c'est-à-dire la lumière issue des premiers instants de l'Univers. Les minuscules fluctuations de température de ce rayonnement portent la trace des germes des grandes structures cosmiques qui se sont formées plus tard, comme les galaxies ou les amas de galaxies. Néanmoins, à ce rayonnement fossile s'ajoute une brume de lumière d'avant-plan issue de notre propre Galaxie. Il s'agit de l'émission du milieu interstellaire, mélange de gaz et poussières qui remplit notre Voie lactée. Cette émission de notre Galaxie ne masque pas le rayonnement fossile, mais se superpose à celui-ci.

Cette première image de tout le ciel représente une synthèse particulière de toute l'information que Planck est en train de collecter. Elle a été spécifiquement traitée pour mettre en valeur l'émission de notre Galaxie. D'autres traitements peuvent en revanche mettre en exergue la partie cosmologique. Pour y arriver avec la précision requise, les équipes scientifiques de Planck ont développé un système dédié très sophistiqué d'analyse d'images [2], qui utilise toute la finesse et la sensibilité exceptionnelles des images de Planck dans ces neuf bandes de fréquence.

Légende de l'illustration: Cette image couleur a été créée à partir des données Planck obtenues dans neuf bandes de fréquence, comprises entre 30 et 857 GHz, c'est à dire dans le domaine des ondes submillimétriques, millimétriques, et centimétriques (aussi appelées micro-ondes). Notre Galaxie, la Voie lactée, est bien visible dans l'image comme une bande claire horizontale. Une grande région du ciel est illuminée par notre Galaxie, comme en témoignent ces structures claires et filamentaires qui s'étendent bien au delà du plan de notre Voie lactée. Ces émissions ont pour origine le gaz et les poussières du milieu interstellaire. Le rayonnement fossile est visible sur cette image sous la forme de structures granulaires rougeâtres, principalement visibles au haut et en bas de l'image, où l'émission de notre Galaxie est très faible. Cette image montre qu'il est possible de séparer ces deux émissions, dans de petites régions bien définies (en haut et en bas de l'image). Cependant, les scientifiques de Planck développent des méthodes sophistiquées de traitement d'image pour séparer ces deux composantes sur presque la quasi-totalité du ciel ! Cette image provient des données de Planck collectées pendant les neuf premiers mois de sa mise en service. Planck poursuit ses mesures et devrait fournir au moins 3 autres relevés complets du ciel.

La structure granulaire du rayonnement fossile est la plus manifeste dans les régions en haut et en bas de l'image, où l'émission de notre Galaxie est plus faible," nous explique le responsable scientifique de l'instrument HFI, Jean-Michel Lamarre du Laboratoire d'étude du rayonnement et de la matière en astrophysique [3]. "Par ailleurs, une partie importante du ciel montre différentes régions de la Voie lactée, très brillante le long du plan galactique (la large bande horizontale centrale claire), mais qui s'étend aussi au-dessus et au-dessous, même si elle y est moins intense."

Jean-Loup Puget, directeur de recherche du CNRS à l'Institut d'astrophysique spatiale [4] et responsable scientifique du consortium de laboratoire qui a construit l'instrument HFI, explique que "le milieu interstellaire de la Voie lactée est composé de nuages de gaz et de poussières de différente composition, température, et densité. Heureusement, les différentes phases du milieu interstellaire émettent dans des bandes de fréquences, des "couleurs" différentes ; ces signatures peuvent être utilisées pour séparer l'émission galactique, et donc pour les soustraire des images afin d'extraire le rayonnement fossile, de la même façon que le cerveau humain est capable d'isoler la voix d'une personne qui parle au milieu d'un groupe en pleine discussion. L'analyse de la composante interstellaire donnera des informations précieuses sur les mécanisme de formation des étoiles dans notre Galaxie."

François Bouchet, directeur de recherche du CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris [5], coordinateur scientifique et responsable du traitement des données, souligne: "Après 17 ans de travaux préparatoires un peu arides, nous avons enfin sur nos écrans ces données qui recèlent des éléments de réponses à des questions cosmologiques dans la continuation des grandes interrogations sur l'Univers et l'origine qui agitent l'humanité depuis les temps les plus reculés". Mais les principaux résultats cosmologiques demanderont près de deux années supplémentaires de collecte, de traitement et d'analyse des données. Pendant ce temps, l'analyse détaillée de l'émission galactique permettra une grande amélioration de notre connaissance de la structure de la Voie lactée.

Les laboratoires CNRS (INSU [6] et IN2P3 [7]) ont joué un rôle crucial dans la conception, le développement et la maîtrise d'œuvre de l'instrument HFI (High Frequency Instrument). En particulier:

* l'Institut d'astrophysique spatiale (IAS: CNRS, Université Paris-Sud 11, OSU/INSU) a joué le rôle principal en assurant la conception initiale et la responsabilité scientifique et technique de l'instrument. Il a de plus assuré l'intégration et les tests de l'instrument fini ;

* l'Institut d'astrophysique de Paris (IAP: CNRS, Université Pierre et Marie Curie, OSU/INSU) a plutôt contribué au développement des objectifs scientifiques et à la conception du traitement des données ; il héberge le Centre de traitement des données et est responsable de cette activité ;

* le Centre de recherches sur les très basses températures, aujourd'hui Institut Néel (CNRS) et le Laboratoire de physique subatomique et cosmologie (LPSC: CNRS, Université Joseph Fourier, Institut Polytechnique de Grenoble) ont joué un grand rôle dans le développement de la cryogénie à respectivement 0,1K et 20 K ;

* le Centre d'études spatiales des rayonnements (CESR: CNRS, Université Paul Sabatier, OMP-OSU/INSU) dans celui de l'électrique de lecture des détecteurs ;

* le Laboratoire de l'accélérateur linéaire (LAL: CNRS, Université Paris-Sud 11) dans celui de l'ordinateur de bord ;

* le laboratoire Astroparticule et cosmologie (APC: CNRS, Université Paris-Diderot, CEA, Observatoire de Paris) dans le développement de moyens de tests;

* le Laboratoire d'Astrophysique de Grenoble (LAOG: CNRS, Université Joseph Fourier, OSUG-OSU/INSU) ;

* le Laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique (LERMA: CNRS, Observatoire de Paris, Université Cergy-Pontoise, UPMC, Ecole Normale Supérieure), ont apporté leur expertise dans la modélisation de l'instrument.

* Le Centre de Calcul de l'IN2P3-CNRS qui participe activement au traitement des données de Planck.

Planck

Planck, situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, observe le ciel dans neuf bandes de fréquence en utilisant deux instruments de dernière génération, conçus pour produire des mesures multifréquences à haute sensibilité et finesse du rayonnement diffus du ciel: l'instrument haute fréquence (HFI) de fabrication française, qui couvre six bandes entre 100 et 857 GHz, et est refroidi à une température record de -273°C, et l'instrument basse fréquence (LFI) de conception italienne, qui couvre trois bandes entre 30 et 70 GHz.

Le premier relevé intégral du ciel par Planck a démarré mi-août 2009 et s'est achevé en juin 2010. Planck continuera de collecter des données jusqu'à début 2012, lui permettant d'établir quatre relevés complets du ciel afin d'obtenir des données encore plus précises. Un premier ensemble de données astronomiques, appelé "catalogue initial de sources compactes" sera rendu public en janvier 2011. Les principaux résultats cosmologiques demanderont, quant à eux, près de deux années supplémentaires de traitement et d'analyse des données, afin d'arriver à un premier ensemble de données traitées et disponibles pour la communauté scientifique mondiale vers fin 2012.

Les scientifiques de Planck se tiennent à la disposition des journalistes pour répondre aux questions et donner plus de précisions sur la mission Planck, sur les résultats attendus et les techniques employées, ainsi que pour étayer ou non les informations diffusées dans les médias. Par exemple, aucune image précise et complète du rayonnement fossile ne sera diffusée au public avant fin 2012, pour des raisons scientifiques liées au temps nécessaire pour analyser les données afin de garantir leur qualité et leur fiabilité. Par ailleurs, les données de Planck ne sont accessibles qu'aux scientifiques du consortium Planck pendant la durée d'analyse qui s'étendra jusqu'à fin 2012, date à laquelle les données deviendront publiques.

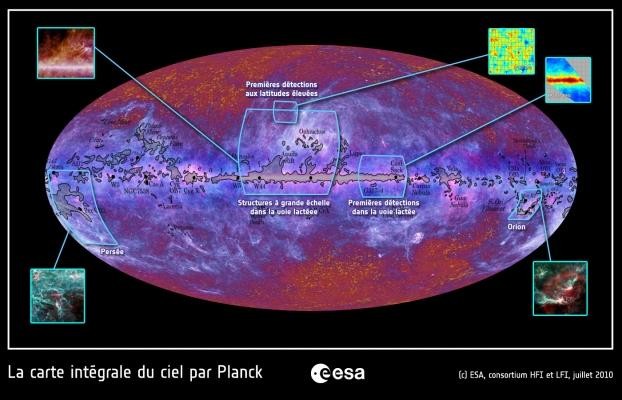

Autres images de l'intégralité du ciel

Carte intégrale du ciel obtenue avec le satellite Planck de l'ESA.

Sur cette carte, des images obtenues avec Planck ont été positionnées.

Les noms de certaines structures de la Voie lactée ont été rajoutés.

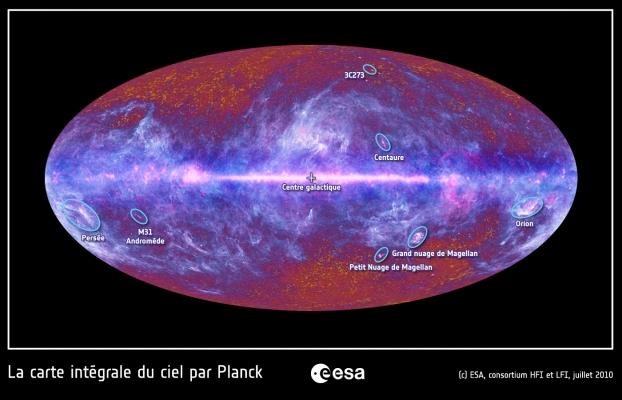

Carte intégrale du ciel obtenue avec le satellite Planck de l'ESA.

Sur cette carte, des objets extragalactiques détectés par Planck sont signalés

ainsi que la nébuleuse d'Orion dans notre Galaxie.

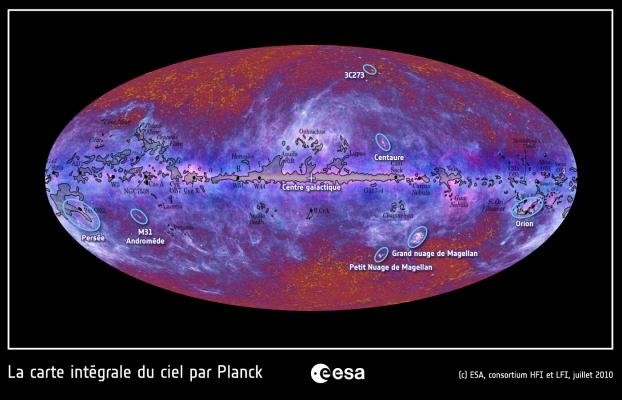

Carte intégrale du ciel obtenue avec le satellite Planck de l'ESA.

Sur cette carte, des objets extragalactiques détectés par Planck sont signalés

ainsi que la nébuleuse d'Orion dans notre Galaxie.

Les noms de certaines structures de la Voie lactée ont été rajoutés.

Notes:

[1] Entre 30 et 857 GHz, soit les domaines submillimétrique, millimétrique, et centimétrique

[2] Ce système est composé du centre d'opération de HFI basé à l'Institut d'astrophysique spatiale et du centre de traitement des données situé à l''Institut d'astrophysique de Paris, tout deux financièrement soutenus par le CNES.

[3] LERMA, Observatoire de Paris, UPMC, CNRS, ENS, Université de Cergy-Pontoise.

[4] IAS, Université Paris-Sud 11, CNRS, Observatoire des Sciences de l'Univers-Institut National des Sciences de l'Univers.

[5] IAP, UPMC, CNRS, Observatoire des Sciences de l'Univers-Institut National des Sciences de l'Univers.

[6] Institut des Sciences de l'Univers du CNRS.

[7] Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du CNRS.