Les aventuriers des gènes perdus

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

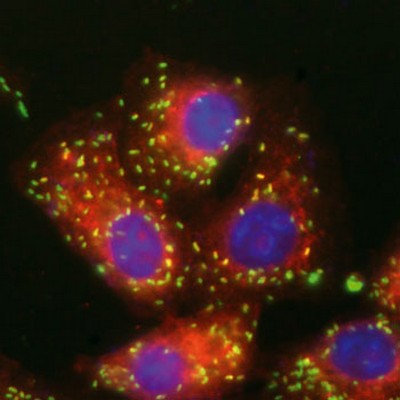

Cellules eucaryotes (en rouge, avec le noyau en bleu)

infectées par des rickettsies (en vert)

"Ayant toujours vécu à l'intérieur des cellules de leurs hôtes, ces bactéries n'ont échangé quasiment aucun gène avec d'autres espèces, précise Didier Raoult. Voilà pourquoi leurs génomes sont restés extrêmement stables dans le temps, nous permettant de remonter à leur origine." L'enjeu de ces recherches ? Expliquer la petite taille des génomes de ces bactéries (environ 900 gènes). A-t-elle des raisons finalistes, ces bactéries ayant abandonné des fonctions "encombrantes" pour mieux s'intégrer à leur hôte ? Ou bien reflète-t-elle une simple absence de "choix", comme si les rickettsies vivaient sur une île coupée du monde et perdaient ainsi de leur potentiel ? C'est cette seconde possibilité que nos chercheurs viennent de confirmer: la simulation numérique de l'évolution des rickettsies sur quelques centaines de millions d'années montre ainsi une tendance "irrépressible" à l'appauvrissement génétique.

Pour remonter aux origines, en collaboration avec le laboratoire CNRS "Information génomique et structurale", les chercheurs ont comparé les génomes de sept espèces de rickettsies. Grâce à des programmes de calcul performants, ils ont établi plusieurs scénarios avec différentes vitesses d'évolution liées aux rythmes des mutations. La composition en gènes de la mère des rickettsies a été déduite de l'hypothèse la plus parcimonieuse (entraînant le moins d'événements évolutifs), et pourtant le résultat est sans appel: elle devait compter plus de 1 200 gènes. Donc bien davantage que ses descendantes.

Quid de la nature des gènes perdus "en route" ? Mystère. Mais on sait par exemple que les deux plus petites des rickettsies étudiées ont égaré un gène de réparation: un tel appauvrissement n'a évidemment pas d'intérêt évolutif, au contraire... "On ne peut pas les voir pour autant affaiblies ! s'empresse d'ajouter Didier Raoult. Car elles sont adaptées à un hôte très spécifique qui leur convient tout à fait." Sauf s'il leur fallait changer de niche: leur capacité d'adaptation s'est en effet amoindrie. Et le chercheur de conclure: "Ces travaux confirment la tendance évolutive naturelle à aller vers la perte. Mais cela est valable pour toutes les espèces vivant en autarcie."