🖐️ Ces œuvres d'art n'ont pas été dessinées par notre espèce

Publié par Cédric,

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: Scientific Reports

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: Scientific Reports

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Cette empreinte, découverte dans les profondeurs d'une grotte espagnole, ne peut être attribuée à notre espèce, Homo sapiens, qui n'avait pas encore foulé ce sol. Son auteur présumé, Néandertal, longtemps perçu comme un être rustre et sans imagination, nous invite à reconsidérer les origines mêmes de l'expression symbolique.

Cette révélation s'appuie sur une série de découvertes archéologiques majeures qui, ensemble, brossent le portrait d'un homininé bien plus évolué que la caricature du "brute des cavernes". L'analyse minutieuse de pigments, d'outils et de structures au fond de grottes obscures permet désormais d'esquisser les contours d'une forme de spiritualité ou de communication graphique chez nos cousins disparus.

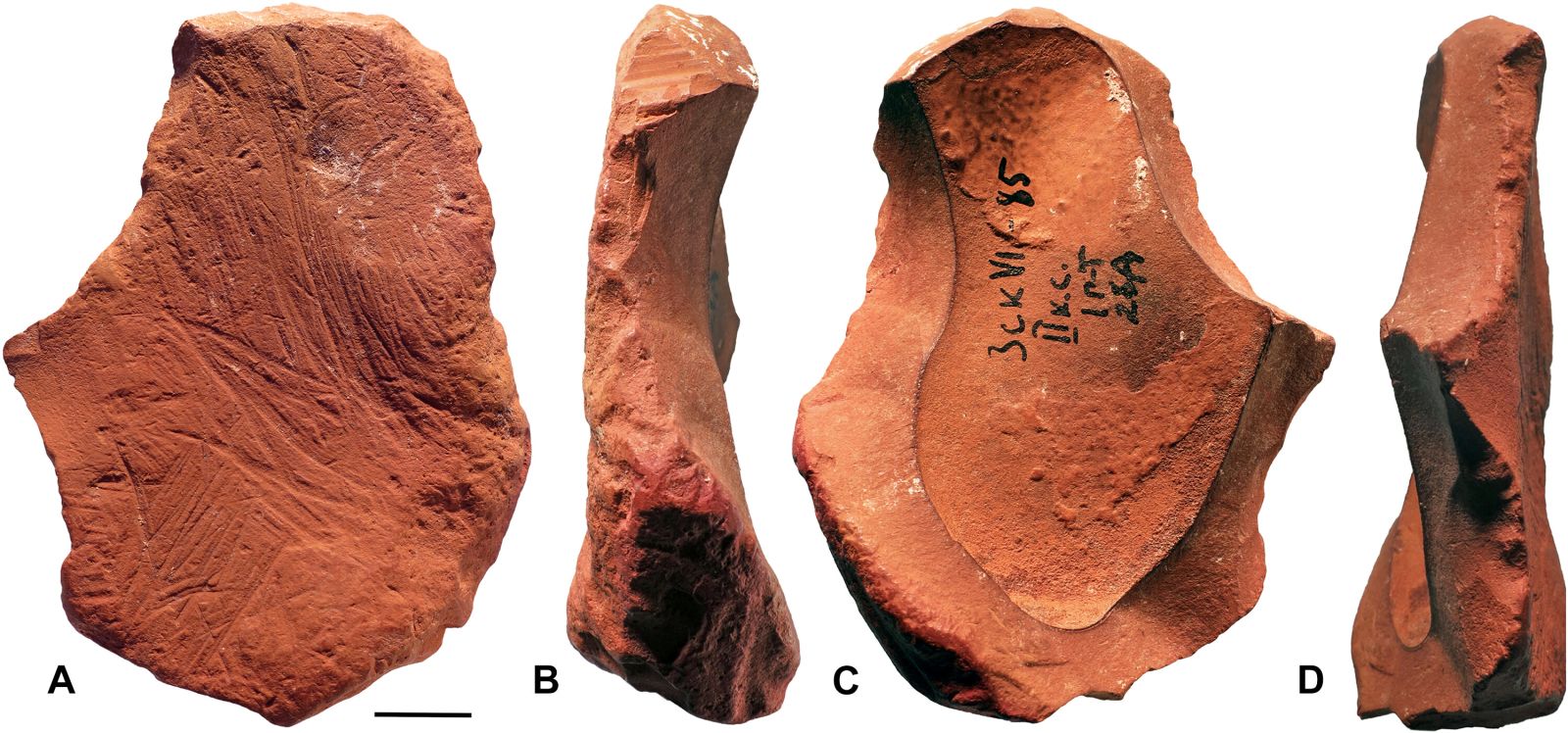

Quatre vues du fragment d'ocre ZSKVI-01 présentant de multiples modifications.

(A) Surface externe friable montrant de nombreuses entailles, piqûres et de courtes stries orientées aléatoirement sur les zones lissées.

(B) Bord droit présentant des micro-ébréchures fortement usées.

(C) Surface interne concave et plus dure, visible sur son bord droit.

(D) Eclats.

Échelle: 1 cm.

Le débat sur leurs capacités cognitives, autrefois purement spéculatif, entre maintenant dans le domaine des preuves matérielles, redéfinissant la frontière entre ce qui est considéré comme propre à l'humain et ce qui ne l'est pas.

L'art des grottes, une signature néandertalienne

Dans les cavernes de La Pasiega, Maltravieso et Ardales en Espagne, des motifs géométriques et des pochoirs de mains ont été datés à plus de 64 000 ans grâce à la méthode uranium-thorium. Cette technique consiste à analyser les fines couches de calcite qui se sont déposées sur ces œuvres au fil des millénaires, fournissant un âge minimum. La présence de ces dépôts naturels garantit l'authenticité et l'ancienneté des pigments sous-jacents, confirmant qu'ils ont été appliqués bien avant l'arrivée de Homo sapiens dans la région.

Plus au nord, la grotte de La Roche-Cotard, en France, recèle un autre type d'expression. Sur ses parois de boue molle, des séries de lignes parallèles et sinueuses ont été tracées avec les doigts, créant des compositions organisées. L'entrée de cette cavité a été scellée par des sédiments il y a au moins 54 000 ans, ce qui place nécessairement ces œuvres à une époque où seuls les Néandertaliens parcouraient la région. Ces sillons digitaux représentent une forme d'art tout aussi intentionnelle.

L'installation la plus spectaculaire se trouve dans la grotte de Bruniquel, où des Néandertaliens ont assemblé des morceaux de stalactites pour former une large structure ovale, à plus de 300 mètres de l'entrée. Des traces de feu à proximité immédiate montre un usage qui dépasse la simple utilité pratique. Cet aménagement, nécessitant une coordination et une planification, témoigne d'une maîtrise de l'espace souterrain et peut-être d'une activité à caractère cérémoniel ou symbolique.

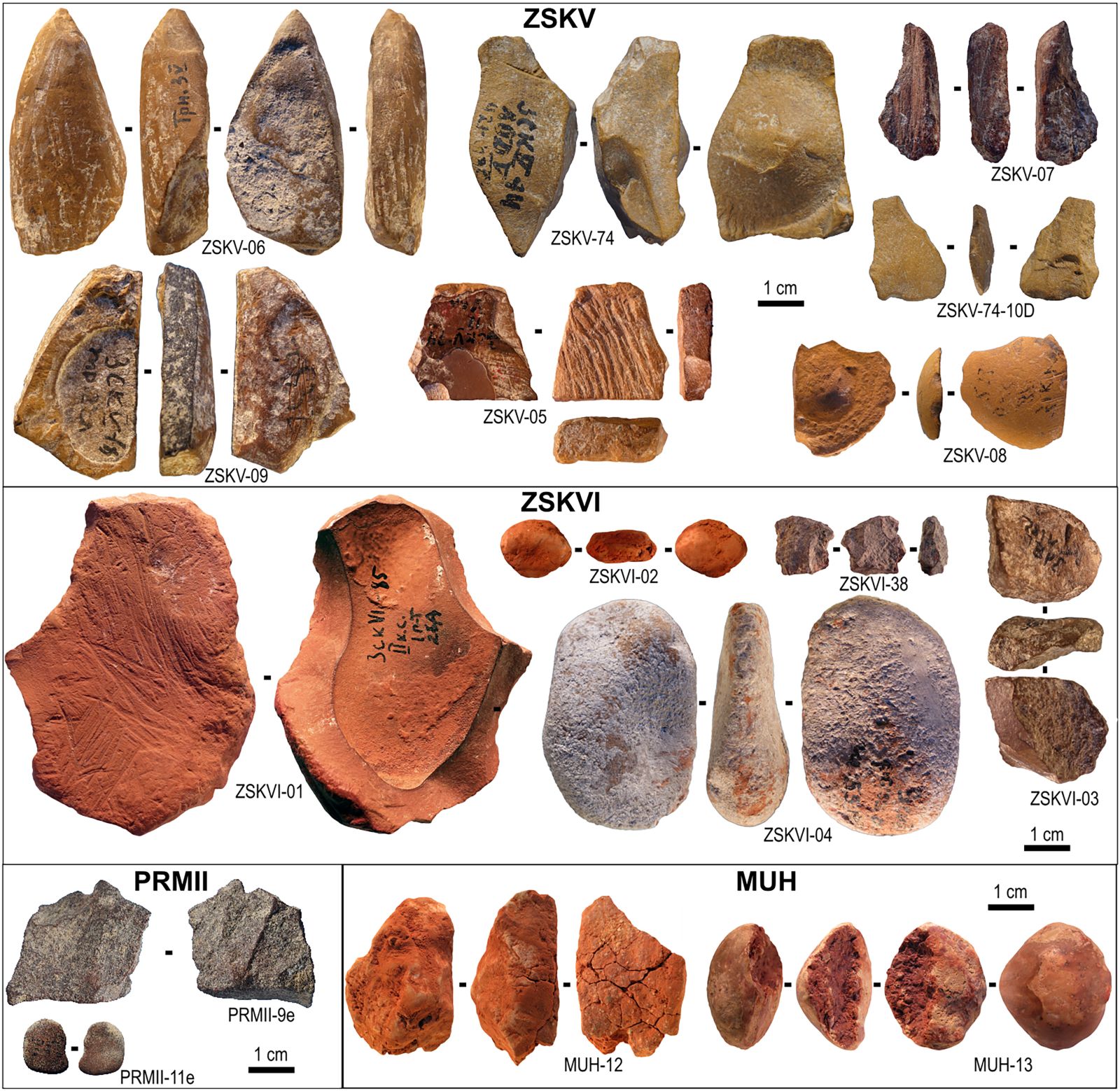

Matériaux de coloration archéologiques étudiés provenant de ZSKV, ZSKVI, PRMII et MUH.

Les outils de l'expression symbolique

L'analyse d'objets en ocre, un pigment minéral, provenant de sites en Crimée et en Ukraine, a révélé des pratiques sophistiquées. L'un de ces fragments, soigneusement taillé en forme de crayon, porte des stries démontrant qu'il a été aiguisé à plusieurs reprises. Cette forme n'est pas le fruit de l'usure, mais bien le résultat d'un façonnage délibéré pour en faire un outil de marquage, utilisé probablement pour dessiner sur des surfaces.

Un autre fragment d'ocre présente des surfaces polies et des motifs gravés, indiquant qu'il a été utilisé de manière répétée pour laisser des traces. Les micro-traces d'usure observées au microscope électronique sont caractéristiques d'un frottement sur une surface abrasive. Ces objets, soigneusement conservés et entretenus, n'étaient pas de simples ustensiles, mais des instruments dédiés à une activité spécifique.

La découverte, rapportée dans Science Advances, d'ocre travaillé sur des sites datant du Micoquien, il y a entre 130 000 et 33 000 ans, recule considérablement la chronologie des comportements symboliques. La fabrication et la curation de ces outils spécialisés suggèrent une transmission de savoir-faire et une tradition culturelle. Ces artefacts prouvent que l'utilisation de l'ocre n'était pas seulement utilitaire, mais répondait aussi à un besoin d'expression.

Pour aller plus loin: Comment définir la pensée symbolique ?

La pensée symbolique est la capacité à utiliser des signes, des images ou des objets pour représenter des concepts, des croyances ou des récits qui dépassent la réalité immédiate. Elle est fondamentale pour le langage, l'art et les rites sociaux. Chez les homininés, elle se manifeste par des comportements qui ne visent pas une survie biologique directe.

Les archéologues l'identifient à travers la présence d'objets de parure, de sépultures avec offrandes, et bien sûr, d'expressions artistiques. La création de motifs géométriques ou l'utilisation de pigments sur les parois d'une grotte difficile d'accès relève très probablement de cette faculté cognitive avancée.

Cette capacité implique un partage de significations au sein d'un groupe et la transmission d'une culture. Chez Néandertal, elle indique une vie intérieure riche et une forme de conscience de soi, brisant le vieux paradigme d'une humanité exclusivement représentée par Homo sapiens.

Qu'est-ce que l'ocre et comment était-elle préparée ?

L'ocre est un pigment naturel à base d'oxyde de fer, que l'on trouve sous forme de terre colorée, allant du jaune au rouge et au brun. Les humains préhistoriques la collectaient et la transformaient pour une multitude d'usages, à la fois pratiques et symboliques. Sa préparation impliquait souvent de la broyer sur une pierre plate pour obtenir une poudre fine.

Cette poudre pouvait ensuite être mélangée à un liant, comme de l'eau, de la graisse animale ou de la résine, pour créer une peinture. Les fragments d'ocre retrouvés sur les sites archéologiques portent fréquemment des stries, preuves de ce broyage. Certains ont été façonnés en "crayons" pour une application directe sur les surfaces.

Sa valeur est attestée par son transport sur de longues distances, parfois sur plusieurs dizaines de kilomètres depuis son gisement d'origine. Sa polyvalence et sa permanence en ont fait l'un des premiers matériaux artistiques de l'humanité.