Les chambres magmatiques plus promptes à se réveiller que prévu

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

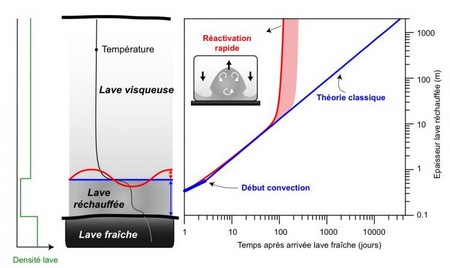

Représentation schématique du réveil d'un réservoir de lave visqueuse.

L'arrivée de nouveau magma fait fondre la base de la lave visqueuse, ce qui crée une mince couche de lave chaude

qui ne mettra que quelques jours à faire convection. A ce moment, le système est donc composé de bas en haut

de la nouvelle lave dense, de la couche plus légère de lave réchauffé et du reste du réservoir de lave

encore froide et immobile (schéma de gauche). La lave réchauffée est moins dense que le magma situé au-dessus;

elle fait donc levier sur l'entièreté de la lave visqueuse. Durant les mois et années qui s'ensuivent (schéma de droite),

cette couche s'épaissi en accentuant l'effet de levier (courbe bleue)

jusqu'à ce que le système entier se déstabilise et se mélange une fois (zone rouge).

Crédit: © Burgisser et Berganzt 2011.

Une chambre magmatique est le grand réservoir de lave, enfoui à plusieurs kilomètres de profondeur sous un volcan, qui l'alimente en roche en fusion. Que devient cette chambre lorsque le volcan ne fait pas éruption ? Jusqu'à présent, les volcanologues imaginaient qu'elle se refroidissait en une pâte extrêmement visqueuse, jusqu'à ce qu'une nouvelle lave montant des entrailles de la Terre la "réveille", c'est-à-dire la fluidifie en la chauffant par contact thermique. La taille importante d'une chambre magmatique (de quelques dixièmes à plusieurs centaines de kilomètres cube) expliquait pourquoi, selon cette hypothèse, il fallait plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'années pour que la chaleur se transmette à l'intégralité du réservoir, sortant le volcan de sa léthargie.

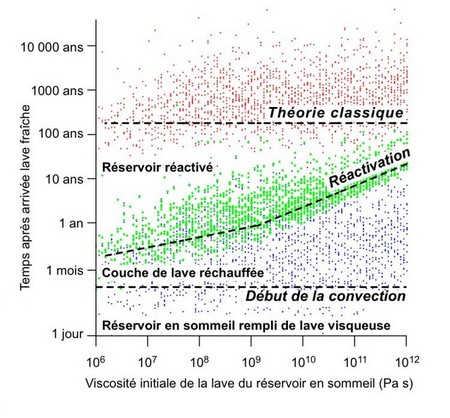

Temps de réchauffement d'un réservoir de lave en sommeil en fonction de la viscosité de la lave qu'il contient.

Les courbes en pointillés indiquent à quelle vitesse se réveille un réservoir typique d'environ dix kilomètres cubes.

La première courbe indique le temps de formation de la couche de lave réchauffée à la base du réservoir,

la seconde courbe marque le réveil complet du réservoir. La dernière courbe indique le temps de réveil

prédit par la théorie classique. Les points de couleurs montrent ces trois temps

pour des réservoirs de lave avec des paramètres physique différents (taille, température, viscosité, etc.).

Crédit: © http://www.insu.cnrs.fr/backoffice/login2.php

Selon le modèle mathématique mis au point par Alain Burgisser et son collaborateur américain, le réchauffement se déroule en trois étapes. Lorsque de la lave fraîche et chaude remonte des profondeurs et arrive sous la chambre, elle fait fondre la lave visqueuse qui constitue les racines du réservoir ; cette lave nouvellement fondue devient alors légère et entame une ascension à travers la chambre, forçant le reste de la pâte visqueuse à se mélanger. C'est ce processus de mélange qui permet à la chaleur de diffuser cent fois plus vite dans la chambre que les volcanologues ne le prévoyaient. En fonction de la taille de la chambre et de la viscosité des roches qu'elle contient, quelques mois peuvent alors suffire à raviver son activité.

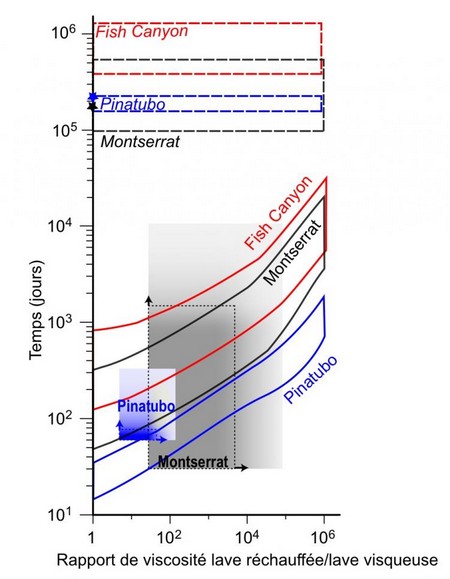

Validation du modèle par comparaison avec trois éruptions volcaniques:

Pinatubo en 1991, Montserrat, éruption en cours et Fish Canyon, la plus grande éruption sur Terre

qui date de 28 millions d'années. Les polygones en ligne continue encadrent les prédictions du modèle théorique

et les cadres en pointillé indiquent les prédictions de la théorie classique. Les deux cadres colorés indiquent

ce qui s'est passé en réalité à Pinatubo (bleu) et Montserrat (gris). Ces deux volcans étaient en sommeil

depuis plusieurs centaines d'années (étoiles). L'axe horizontal mesure l'efficacité du réchauffement,

ce qui peut être obtenu en analysant les laves après éruption

(contraste de viscosité entre la lave froide et la lave réchauffée).

Crédit: © http://www.insu.cnrs.fr/backoffice/login2.php

Les deux chercheurs ont vérifié la validité de leur modèle sur l'éruption du Pinatubo aux Philippines, en mars 1991, qui avait causé 1000 morts et l'évacuation de deux millions de personnes, et celle, en cours, du volcan de Montserrat, dans les Caraïbes. Dans les deux cas, des secousses sismiques précédant l'éruption avaient indiqué l'arrivée de lave fraîche sous le réservoir refroidi. En tenant compte de divers paramètres physiques connus des deux volcans concernés (température des laves en jeu, taille du réservoir, concentration en cristaux déduite de l'étude des laves...), les deux scientifiques ont réussi à reproduire approximativement les durées entre ces signaux d'alarme et les éruptions. Par exemple, pour le Pinatubo, le modèle mathématique a prédit que 20 à 80 jours suffisaient pour remobiliser la chambre sous-jacente, alors que la théorie classique envisageait, elle, 500 ans. Dans la réalité, deux mois avaient séparé les tremblements de terre de l'explosion de ce volcan.

Ces recherches vont certainement pousser la communauté des volcanologues à s'intéresser davantage aux paramètres physiques des chambres magmatiques. En déterminant ces paramètres, on pourra en effet peut-être un jour, grâce à ce nouveau modèle, estimer combien de temps après avoir frissonné, un volcan va se réveiller.

Note:

(1) Georges Bergantz, du Département des sciences de la Terre et de l'espace, à Seattle.

Référence:

A rapid mechanism to remobilize and homogenize highly crystalline magma bodies. Burgisser A., Bergantz, G.W. Nature, 3 mars 2011.