💫 Comment un pulsar milliseconde a trompé les astronomes pendant des années ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

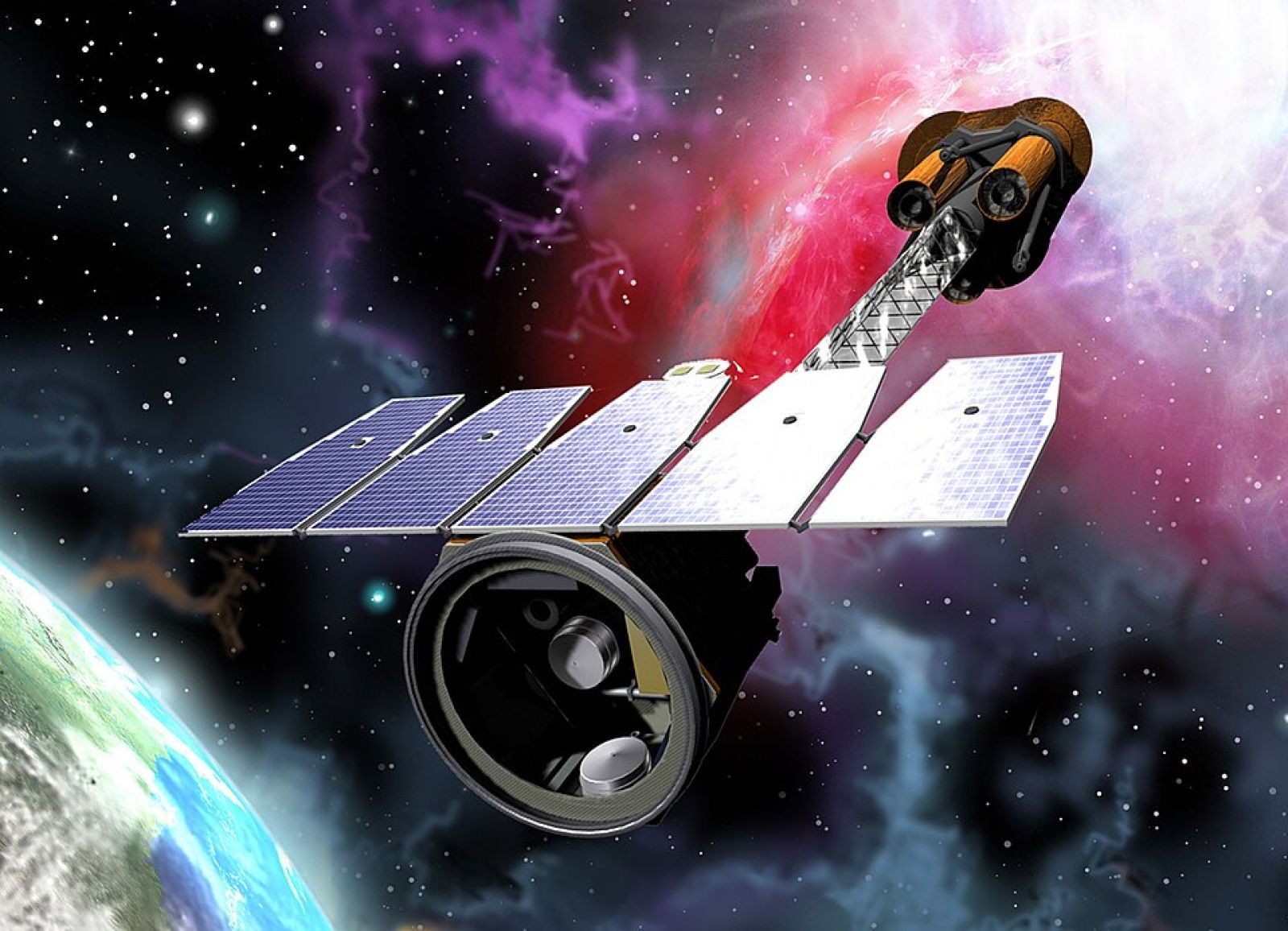

Représentation artistique du système binaire PSR J1023+0038, montrant le pulsar, son disque d'accrétion et le vent de particules.

Crédit: Marco Maria Messa, University of Milan/INAF-OAB; Maria Cristina Baglio, INAF-OAB

Ce pulsar particulier alterne entre deux états distincts, attirant parfois la matière de son étoile voisine, parfois émettant des ondes radio. Cette dualité en fait un objet d'étude privilégié pour comprendre l'évolution des étoiles à neutrons dans les systèmes binaires. Les observations polarimétriques d'IXPE ont permis de déterminer que les rayons X et la lumière visible partagent la même polarisation, indiquant une origine commune.

Les chercheurs ont comparé les données d'IXPE avec celles du Very Large Telescope de l'ESO au Chili. Cette collaboration a révélé que le vent du pulsar, un mélange de particules accélérées à des vitesses proches de celle de la lumière, est responsable des émissions X. Cette découverte remet en question les modèles précédents qui attribuaient ces rayonnements au disque d'accrétion.

Cette étude ouvre de nouvelles perspectives sur la compréhension des mécanismes physiques à l'œuvre dans les systèmes binaires contenant des pulsars. Les étoiles à neutrons, bien qu'issues d'étoiles mortes, continuent d'illuminer l'Univers de manière inattendue. Les futures observations d'IXPE promettent d'autres révélations sur ces objets cosmiques extrêmes.

Qu'est-ce qu'un pulsar milliseconde ?

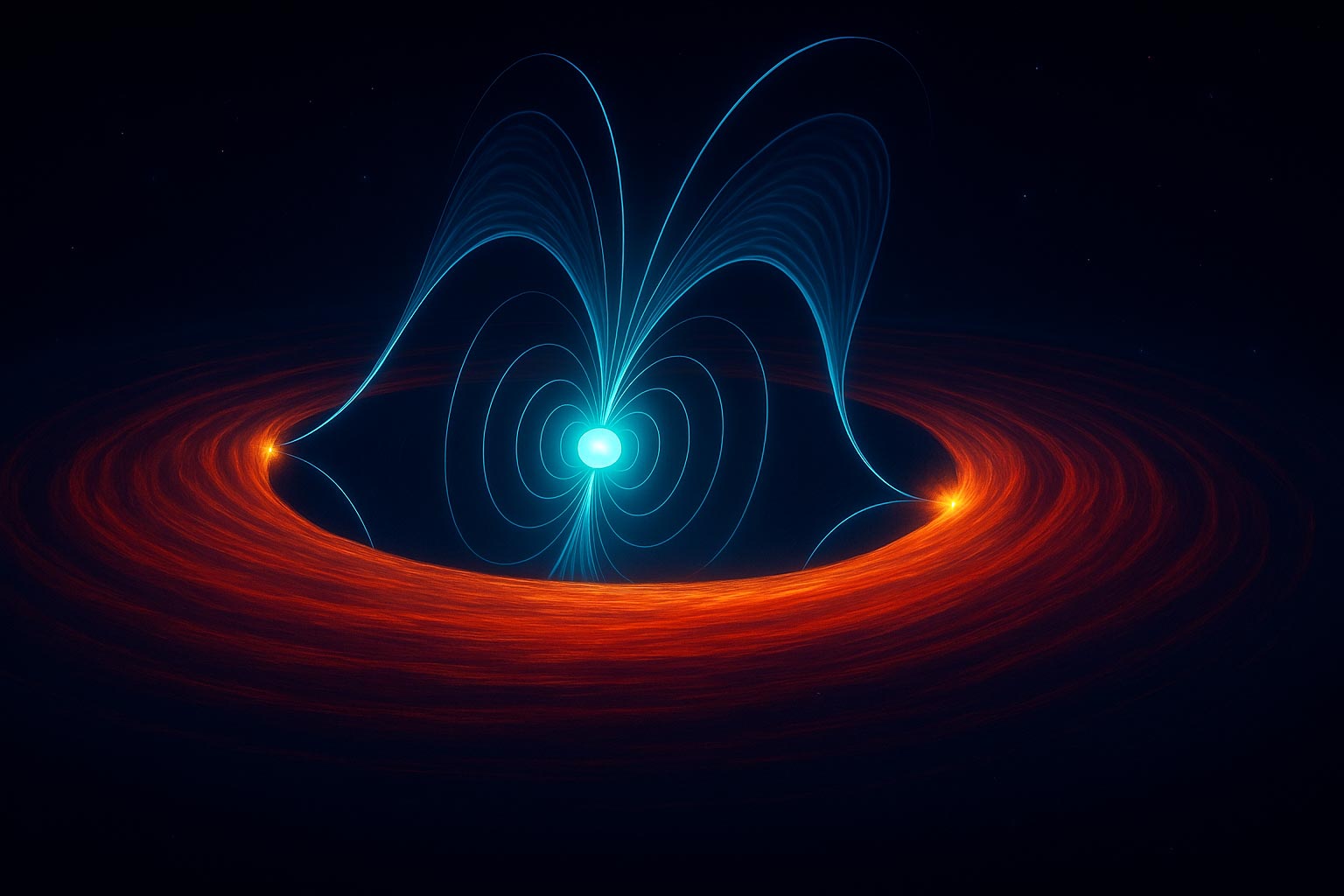

Un pulsar milliseconde est une étoile à neutrons qui tourne sur elle-même plusieurs centaines de fois par seconde. Ces objets sont souvent trouvés dans des systèmes binaires, où ils volent de la matière à une étoile compagnon.

Cette matière, en tombant sur le pulsar, transfère de l'énergie et accélère sa rotation. Le processus peut durer des milliards d'années, jusqu'à ce que le pulsar atteigne des vitesses de rotation incroyablement élevées.

Les pulsars millisecondes émettent des faisceaux de rayonnement depuis leurs pôles magnétiques. Comme un phare cosmique, ces faisceaux balaient l'espace et peuvent être détectés depuis la Terre sous forme d'impulsions régulières.

Ces objets sont des laboratoires naturels pour étudier la physique dans des conditions extrêmes, impossibles à recréer sur Terre.

Comment mesure-t-on la polarisation de la lumière ?

La polarisation de la lumière est une propriété qui décrit l'orientation des vibrations de ses ondes électromagnétiques. Elle peut révéler des informations sur les champs magnétiques et les processus physiques à l'origine de l'émission lumineuse.

Les télescopes comme IXPE utilisent des détecteurs spéciaux pour mesurer cette polarisation. Ces instruments sont capables de déterminer dans quelle direction oscillent les ondes lumineuses après avoir traversé différents milieux.

Dans le cas des rayons X, la mesure de la polarisation est particulièrement difficile à réaliser. Elle nécessite des technologies avancées, car ces rayonnements de haute énergie interagissent différemment avec la matière que la lumière visible.

Les données de polarisation permettent aux astronomes de cartographier les champs magnétiques et de comprendre les mécanismes d'accélération des particules dans l'Univers.