Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

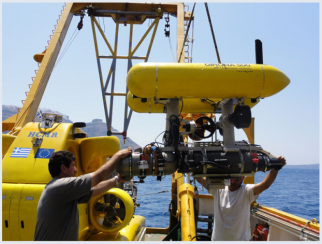

L'équipe de l' Aegaeo prépare le véhicule autonome (AUV) Girona 500 de l'University de Girona. IL est équipé du spectromètre de masse TETHYS pour identifier les différentes couches d'eau aux proriétes inhabituelles. L'Ile Santorin est visible en arrière plan. (Photo David Ribas, University of Girona)

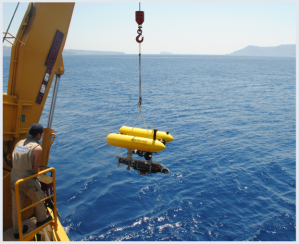

L'equoe de l' Aegaeo déploie le véhicule autonome (AUV) Girona 500 de l'University de Girona autonomous . (Photo Paraskevi Nomikou, University of Athens)

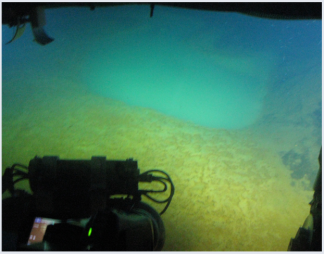

L'équipe internationale, utilisant des moyens d'observation sophistiqués installés sur des véhicules sous-marins a pu localiser et caractériser au sud de la mer Egée une série de méandres interconnectés, d'apparence irisées ainsi que des bassins contenant de fortes concentrations de dioxyde de carbone (CO2). Les bassins qui doivent leurs couleurs différentes à des particules d'opale peuvent apporter des réponses aux questions relatives au stockage profond du CO2, et à celles concernant la surveillance de l'activité du volcan. (Photo by Rich Camilli, Woods Hole Oceanographic Institution)

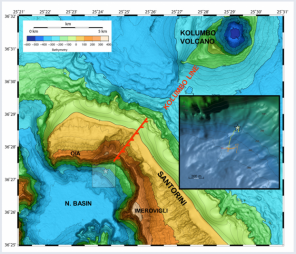

Carte topographique du relief du champ volcanique nord du Santorin. L'étoile blanche montre la localisation du bassin Kallisti Limnes rempli de CO2. Le pointillé rouge indique la faille Kolumbo. L'encadré montre le détail du sud-est de la caldera étudié lors de cette campagne. Les trajet du submerscible sont indiquée en rouge, orange et jaune. (Illustration courtoisie de Camilli, et al)

Les explorations de la caldera ont été menées par trois engins sous-marins: le robot autonome AUV Girona500 de l'Université de Gironne (Espagne), et le robot télé opéré Hercules ainsi que le submersible Thetys du Hellenic Centre for Marine Research (Grèce). A l'aide de ces engins, l'équipe de lnstitut de Physique du Globe de Paris (CNRS, Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité) a installé des capteurs de température et de pression dans la Caldera de Santorin en 2012-2013, afin de suivre l'évolution du remplissage volcanique de la chambre magmatique qui s'est produit en 2011, remplissage qui a été associé à une crise sismique.

Ces études ont permis de localiser, étudier, et échantillonner les bassins sous-marins nommés Kallisti Limnes, du grecque ancien "plus beaux lacs."

Leur taille varie entre 1 et 5 mètres, avec une profondeur qui peut aller jusqu'à 2m, et il est à noter qu'ils sont interconnectés par des canaux et méandres. Les eaux dans ces bassins contiennent des concentrations très élevées de dioxyde de carbone (CO2), donnant lieu à des eaux irisées.

Par le passé, des bassins sous-marins ont déjà été identifiés, mais leur formation est liée à l'accumulation d'eau très salée et dense. Les bassins Kallisti Limnes sont les premiers à montrer une densification d'eau en raison de concentration très élevée de CO2, et de son accumulation en zones profondes protégées des courants. Ces bassins sont aussi des environnements extrêmement acides, avec un pH très bas. Par ailleurs la température de l'eau est de 5°C supérieure à celle des eaux environnantes, ce qui démontre leur origine hydrothermale.

Les travaux en cours à l'IPGP permettront d'une part de déterminer, à partir d'études isotopiques, l'origine magmatique ou biotique du carbone, et d'autre part l'analyse de la distribution et de la géométrie de ces bassins et des zones hydrothermales actives associées. Ces études ouvrent aussi la possibilité d'observer, d'analyser et de comprendre ce système hydrothermale afin d'identifier des variations de l'activité magmatique en profondeur à long terme, et donc améliorer la compréhension des risques associés à ces environnements volcaniques actifs.Ce projet a été financé par le programme européen EUROFLEETS, l'Institut de Physique du Globe de Paris, le Hellenic Centre for Marine Research, la US National Science Foundation, et le programme d'astrobiologie de la NASA ASTEP.