Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

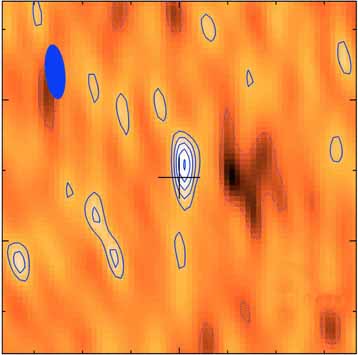

Image du nuage Oph B-11, obtenue par l'interféromètre IRAM à la longueur d'onde de 3,2mm. Les contours indiquent l'intensité et la dimension de la source. L'ellipse bleue, en haut à gauche, indique la résolution de l'instrument et la croix marque la coïncidence avec une source déjà détectée en ondes sub-millimétriques.

© Ph.André/CEA-SAP

Des astres de toutes masses peuvent se former dans l'Univers. Certains sont des étoiles, d'autres des planètes. La frontière s'établit en fonction de leur masse. L'"entre-deux" correspond à un domaine de masse entre 13 et 80 fois la masse de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, soit, aussi, une masse inférieure à 8% de celle du Soleil. Ni vraiment étoile, ni vraiment planète, l'astre atteint une température suffisante pour la fusion du deutérium, mais qui ne permet pas de déclencher la réaction de fusion de l'hydrogène, réaction qui est la source d'énergie des étoiles.

C'est à la fois ce domaine de masse intermédiaire et un mode de formation distinct de celui des planètes, qui caractérisent les naines brunes. Celles-ci rayonnent si peu qu'il a fallu attendre 1995 pour que la première, baptisée Teide-1, soit détectée au cœur de l'amas des Pléiades par son émission infrarouge. Depuis, plusieurs centaines ont été découvertes par de grands sondages infrarouges, sans que le mécanisme exact de leur formation soit bien établi.

Pour observer cette phase très précoce de formation d'étoiles, où celles-ci sont encore des objets "froids" sans source d'énergie interne, les chercheurs ont utilisé le grand interféromètre IRAM (Institut de Radioastronomie Millimétrique) du plateau de Bure (Hautes-Alpes, France), opérant dans le domaine des ondes millimétriques. En plus de cette gamme de longueur d'onde particulièrement adaptée, l'interféromètre IRAM offre, grâce à ses six antennes mobiles de 15 mètres de diamètre, une résolution inatteignable avec des télescopes à antenne unique, comme celui de l'observatoire spatial Herschel par exemple.

La naine brune en formation observée par les chercheurs, nommée Oph B-11, est une condensation de gaz et de poussières située au sein d'une vaste région de formation d'étoiles, le nuage sombre de Rho Ophiuchi, à environ 450 années-lumière de la Terre. La très bonne résolution de l'interféromètre de l'IRAM a permis d'estimer que sa taille est d'environ 140 unités astronomiques (UA(3)), soit la taille approximative du Système solaire: rapportée au nuage de Rho Ophiuchi, c'est une taille très compacte. Comme Oph B-11 n'est pas détectée dans l'infrarouge, notamment par le satellite Herschel, les astronomes en déduisent que sa température n'excède pas 10K (-263°C). Ces caractéristiques, ajoutées à l'émission millimétrique détectée avec l'interféromètre de l'IRAM, indiquent que la masse du nuage ne dépasse pas 2 à 3% la masse du Soleil, exactement le domaine des naines brunes.

"Nous avons choisi une zone particulière d'Ophiuchus, la région L1688, car il y règne une pression supplémentaire qui pouvait favoriser la formation d'une naine brune ; De plus, nous avions déjà identifié une source, mais via un autre télescope, dont la résolution ne permettait pas de mesurer la taille de l'objet", explique Philippe André, du CEA-Irfu. "C'est la première fois que nous découvrons un fragment de nuage suffisamment compact et dense pour former une naine brune par effondrement, exactement comme se forment les étoiles plus massives."

Cette découverte démontre que certaines naines brunes au moins se forment exactement comme les autres étoiles. Pourtant, cette hypothèse était jusqu'ici plutôt écartée car la gravité d'un fragment de nuage de très faible masse semblait insuffisante pour provoquer son effondrement.

Les chercheurs imaginent que d'autres forces que la gravité pourraient contribuer à la formation des étoiles, notamment les mouvements turbulents de la matière au sein des nuages sombres. Cette turbulence pourrait être également responsable des filaments de matière découverts récemment dans ces nuages par le satellite Herschel.

Les naines brunes, qui sont des astres très peu brillants, commencent tout juste à être étudiées. On estime leur nombre dans la galaxie entre 50 à 100 milliards, soit de 20 à 40% des astres de la Galaxie, et il est possible qu'une de ces naines brunes encore non détectées soit plus près de la Terre que la plus proche étoile actuellement connue, Proxima du Centaure.

Le grand nuage sombre de Rho Ophiuchi, observé ici dans l'infrarouge moyen, dans lequel a été localisée la région (cercle rouge) où est en train de se former la pré-naine brune Oph B-11, à une distance moyenne de 450 années-lumière de la Terre.

© NASA/JPL

Notes:

(1) Laboratoire Astrophysique, instrumentation et modélisation (CEA/CNRS/Université Paris Diderot).

(2) Institut de Radioastronomie millimétrique (CNRS).

(3) UA pour Unité Astronomique, qui désigne la distance moyenne de la Terre au Soleil soit environ 150 millions de kilomètres.

Référence:

"Interferometric Identification of a Pre-Brown Dwarf", Philippe André (Service d'astrophysique-Laboratoire AIM, CEA-IRFU), Derek Ward-Thompson (University of Central Lancashire, UK), Jane Greaves (Physics and Astronomy, University of St Andrews, St Andrews, UK) - publié dans le numéro du 6 juillet (Vol. 337) de la revue Science.