Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

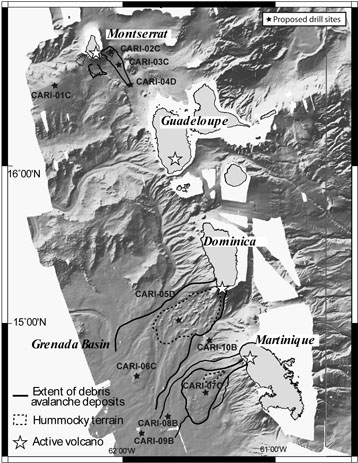

Localisation des sites de forage prévus. Les forages carottés (130 à 500 mètres) seront réalisés au large de la Martinique, la Dominique et de Montserrat, d'une part dans les avalanches de débris et d'autre part, dans les sédiments et les téphra (niveaux de cendres volcaniques).

© IPGP

Petites Antilles: un arc volcanique aux risques multiples

L'arc des Petites Antilles (1), directement lié à l'affrontement des plaques Caraïbes et Amérique du Nord, est constitué de nombreux édifices volcaniques dont douze, au moins, ont été actifs lors des 10 000 dernières années. La Montagne Pelée, en Martinique, et la Soufrière, en Guadeloupe font partie de ces volcans. Si, tout le long de l'arc, les compositions magmatiques et les styles éruptifs sont différents, les éruptions sont la plupart du temps explosives. De grands glissements (aussi appelés "déstabilisations" (2)) peuvent se produire sur les flancs des volcans, générant un risque de raz de marée lorsque les avalanches de débris arrivent en mer. Les scientifiques ont montré précédemment qu'au moins 52 instabilités de flanc s'étaient produites sur les volcans des Petites Antilles, dont au moins 15 durant les 12 000 dernières années. Autour de Montserrat, pas moins de 75 % des produits émis par le volcan actuellement en éruption se sont épanchés en mer.

Forer au large pour retracer l'histoire éruptive et comprendre les risques

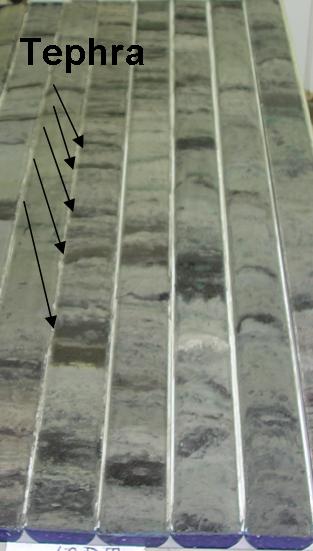

Au cours de cette nouvelle campagne IODP (3), prévue du 3 mars au 17 avril 2012, l'équipe prévoit de réaliser dix forages (de 130 à 500 mètres), choisis stratégiquement autour de trois sites représentatifs des principaux processus volcaniques de l'arc antillais: Montserrat, la Martinique et la Dominique. Grâce aux analyses des carottes marines prélevées en 2002 au large des Petites Antilles, les scientifiques ont mis en évidence un nombre d'éruptions plus important que celui déduit des seules études effectuées sur la terre ferme (où les dépôts des éruptions sont parfois masqués ou érodés). En plus des sédiments et des niveaux de cendres volcaniques qui permettront d'accéder à l'histoire des volcans, les forages prélèveront, pour la première fois, les dépôts d'avalanches de débris, dans une zone où la fréquence des déstabilisations semble plus importante qu'ailleurs.

Cette campagne a pour objectif de reconstituer le plus finement possible l'histoire éruptive des volcans des Petites Antilles en documentant les cycles de construction et de destruction volcanique. Il s'agit notamment de mieux définir la nature du volcanisme durant les premiers stades de construction des édifices volcaniques (composition chimique, taux de production, explosivité, rôle de la construction par rapport aux processus de destruction) ainsi que les processus caractérisant l'activité éruptive et sa migration le long de l'arc antillais. Le but est également de mieux comprendre les processus à l'œuvre dans les avalanches de débris et la dispersion des sédiments en milieu océanique. Ces informations permettront de mieux évaluer les risques liés à l'activité volcanique dans cette région.

Exemple de niveaux de tephra (cendres volcaniques) représentant des éruptions successives dans une carotte sédimentaire marine collectée au large des Petites Antilles (Caraval, N/O L'Atalante, mars 2002).

© IPGP

Photos du volcan de Soufrière Hills (Montserrat) prises le 31 mai 2003 et le 12 Août 2003 (avant et après l'écroulement de juillet 2003)

© MVO

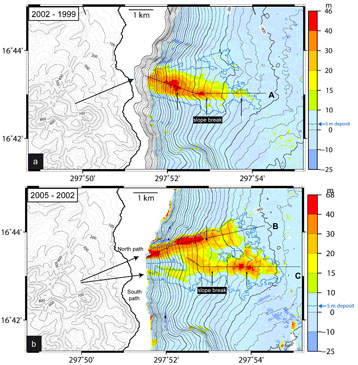

Évolution du relief sous-marin au large de Montserrat lors de l'éruption en cours du volcan de Soufrière Hills:

Les relevés bathymétriques (profondeurs du plancher océanique) effectués successivement en 1999, 2002, 2005 au cours de différentes campagnes océanographiques, permettent de suivre la mise en place des dépôts épanchés en mer au cours de l'éruption. L'échelle de couleur représente l'épaisseur des dépôts mis en place entre 1999 et 2002 (a), et entre 2002 et 2005 (b).

© Le Friant et al. 2009

Notes:

(1) Par opposition aux Grandes Antilles, les Petites Antilles sont un archipel composé des îles les plus méridionales de l'arc antillais, depuis la fosse d'Anegada jusqu'au nord du sous-continent sud-américain. La Guadeloupe et la Martinique en font partie.

(2) Cette déstabilisation fait suite à différents processus: injection de magma qui n'atteint pas la surface, simple fragilisation du flanc par altération hydrothermale et fracturation ou surcharge provoquée par l'édifice.

(3) Le programme Integrated Ocean Drilling Program (IODP) est un ambitieux programme international de forage océanique au sein duquel la France est fortement impliquée, via le consortium européen ECORD, aux côtés de 17 autres pays.