Les glaciers fondent en Alaska, mais moins vite que prévu

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Sur la surface du globe, les glaciers de montagne couvrent de 500 000 à 600 000 km2 (environ la taille de la France), ce qui est peu par rapport à la superficie des calottes groenlandaise (1.6 millions de km2) ou antarctique (12.3 millions de km2). Malgré leur petite taille, ils jouent un rôle majeur dans la hausse récente du niveau marin du fait de leur fonte rapide en réponse au réchauffement climatique global.

Campagne de terrain sur les glaciers des Saint Elias (Alaska et Territoire du Yukon).

Crédit: © M. J. Hambrey (Aberystwyth University)

Parmi les différentes régions englacées du globe, c'est en Alaska et au nord du Canada, où les glaciers occupent 90 000 km2, que les pertes sont les plus importantes. Les nouveaux résultats des glaciologues du LEGOS et de leurs collègues canadiens publiés le 17 janvier 2010 sur le site de la revue Nature Geoscience concluent à une contribution de 0,12 mm/an de ces glaciers à la hausse du niveau marin pour la période 1962-2006, et non de 0,17 mm/an comme précédemment avancé par l'équipe du Geophysical institute de l'Université d'Alaska (Fairbanks). Pour arriver à cette conclusion, l'équipe franco-canadienne a comparé des topographies récentes, déduites des images des satellites Spot 5-HRS (projet SPIRIT (2) financé par le CNES) et ASTER (projet GLIMS/NASA), avec les cartes des années 1950-60. Ils ont pu ainsi mesurer les pertes des trois quarts des glaciers d'Alaska.

Comment l'équipe du Geophysical institute de l'Université d'Alaska avait-elle pu évaluer à 0,17 mm/an la contribution de ces glaciers à la hausse du niveau de la mer ?

Les chercheurs avaient mesuré en 1995 puis en 2001 l'altitude de la surface de 67 glaciers avec un laser aéroporté le long de profils longitudinaux. Ils l'avaient ensuite comparée à celle cartographiée dans les années 1950-60. Les chercheurs en avaient ainsi déduit leurs variations d'épaisseur avant de les extrapoler aux autres glaciers. Leurs résultats, publiés dans Science (3) indiquaient une contribution importante pour la période 1950-1995 (0,14 mm/an du niveau marin) qui doublait pour la période récente (après 1995).

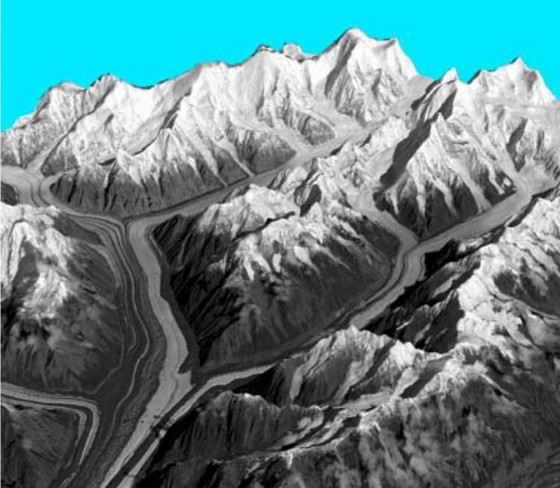

Le glacier Barnard, au coeur de la chaîne de montagne des Saint Elias (Alaska).

Cette vue en relief, déduite des données du satellite SPOT 5, souligne l'importance

des débris qui recouvrent les parties basses des glaciers.

Crédit: © CNES 2007 / Distribution Spot Image / Traitement LEGOS

Pourquoi ont-ils surestimé de 50 % les pertes de ces glaciers ?

L'impact des débris rocheux qui recouvrent certaines langues glaciaires (4) et les protègent de la radiation solaire (et donc de la fonte) n'avait pas été pris en compte dans ces travaux antérieurs. De plus, leur échantillonnage était limité à des profils longitudinaux au centre de quelques glaciers ce qui a induit une surestimation des pertes d'épaisseur car c'est au coeur du glacier qu'elles sont les plus importantes.

Cette nouvelle étude confirme que l'amincissement des glaciers d'Alaska est très hétérogène et démontre qu'il est difficile d'échantillonner ces structures spatiales complexes à partir de quelques mesures de terrain ou profils altimétriques. Grâce à leur couverture régionale, les données satellitaires permettent une meilleure observation de la réponse glaciaire aux changements climatiques et de préciser leur contribution à la hausse du niveau marin.

Les pertes des glaciers d'Alaska depuis 1962 sont certes plus faibles que ce que l'on pensait. Mais l'amincissement (parfois plus de 10 m/an comme pour le glacier Columbia) et le recul de ces glaciers demeurent importants. De plus, l'accélération spectaculaire des pertes de masse depuis les années 1990, correspondant à une contribution de 0.25 mm/an à la hausse du niveau marin, n'est pas remise en cause et s'avère un signe inquiétant pour la hausse future du niveau marin.

Notes:

(1) issus de deux universités de Colombie Britannique (University of British Columbia et University of northern British Columbia).

(2) Lors de la 4ème année polaire internationale (2007-2009), les glaciologues ont eu librement accès aux données SPOT 5-HRS grâce au projet SPIRIT (SPOT 5 stereoscopic survey of Polar Ice: Reference Images and Topographies). Les images haute résolution de ce satellite permettent de reconstituer précisément la topographie des glaces polaires et donc d'étudier leurs évolutions passées et futures en réponse aux fluctuations climatiques. Le LEGOS est le coordinateur scientifique de ce projet mis en oeuvre avec le CNES, Spot Image et IGN Espace.

(3) Arendt et al, Rapid wastage of Alaska glaciers and their contribution to rising sea level, Science 297, 382-386 (2002).

(4) Parties basses du glacier qui descend dans la vallée.