Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

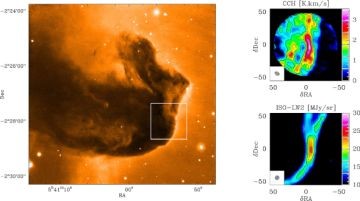

Dans l'image ESO de la Tête de Cheval (à gauche),

le cadre blanc indique la région observée par l'interféromètre du Plateau de Bure.

La carte d'émission de C2H (en haut à droite) qui est représentative de

l'émission des petites chaînes carbonées, montre une ressemblance frappante

avec l'émission des PAH tracée par le satellite infrarouge ISO (en bas à droite).

Photo de la nébuleuse de la Tête de Cheval prise avec l'un des télescopes

du Very Large Telescope de l'ESO équipé du spectromètre FORS2.

Dans le milieu interstellaire, on trouve plus de 120 molécules, dont une vingtaine de petits hydrocarbures. Ces hydrocarbures sont linéaires et insaturés. Ils offrent ainsi un squelette carboné réactif et sont donc une étape fondamentale dans la constitution de molécules complexes. Mais ces molécules sont très facilement détruites par le rayonnement ultraviolet provenant des jeunes étoiles. Il est donc nécessaire de comprendre les processus de fabrication de ces hydrocarbures qui permettent leur régénération.

Par ailleurs, au début des années 1980, de grosses molécules appelées hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH), ont été détectées dans le domaine infrarouge pour la première fois. Ce sont des agrégats composés de quelques dizaines à quelques centaines d'atomes, essentiellement du carbone et de l'hydrogène. Des travaux théoriques indiquent que l'érosion radiative des PAH serait à l'origine de la formation des hydrocarbures. Jérôme Pety de l'IRAM et ses collègues ont observé la nébuleuse de la Tête de Cheval avec l'interféromètre de l'IRAM afin d'y détecter d'éventuels hydrocarbures et de comparer les sites d'émission de ces molécules avec les signatures des PAH détectés par le satellite ISO dans cette région.

La nébuleuse de la Tête de Cheval n'est pas seulement l'une des figures les plus célèbres du ciel. Pour les radioastronomes, sa silhouette baignée de lumière est surtout un fantastique laboratoire de chimie interstellaire, où gaz dense et rayonnement stellaire se rencontrent. Plus précisément, la Tête de Cheval apparaît comme un nuage sombre contrastant avec la nébuleuse brillante IC 434. Elle est soumise à un flux intense de rayonnement ultraviolet provenant principalement de l'étoile delta Ori.

Grâce à l'interféromètre de l'IRAM et à son excellente résolution spatiale, l'équipe d'astrophysiciens a exploré l'interface de la nébuleuse, la "crinière", où la densité augmente et où la température et l'éclairement décroissent en quelques centièmes d'années-lumière.

Ils ont découvert qu'au moins trois hydrocarbures (C2H, C3H2, C4H) étaient présents dans la partie éclairée de cette interface, avec des abondances comparables à celles que l'on observe au cœur des nuages interstellaires sombres. L'abondance de C2H, C3H2 et C4H dans la "crinière" de la Tête de Cheval est une surprise, car ces petites molécules sont censées être détruites par le rayonnement ultraviolet présent dans la nébuleuse.

D'où viennent donc ces hydrocarbures ? Dans leur article publié dans A&A, J. Pety et ses collègues ont noté que les lieux d'émission des hydrocarbures coïncident très bien avec ceux des PAH détectés par le satellite ISO. Les chercheurs proposent d'expliquer la présence des hydrocarbures par la fragmentation des molécules PAH. Soumises au rayonnement interstellaire, ces espèces pourraient s'éroder en libérant une grande quantité de petits hydrocarbures. Ce mécanisme serait particulièrement efficace dans les interfaces semblables à celle de la Tête de Cheval, baptisées "régions de photodissociation", où le rayonnement ultraviolet est extrêmement important. Des expériences en laboratoire, comme PIRENEA (Piège à Ions pour la Recherche et l'Etude de Nouvelles Espèces Astrochimiques) qui permet de reproduire les réactions chimiques dans le milieu interstellaire, devront confirmer ce scénario.