🔭 Un paradoxe astronomique au cœur de notre Galaxie enfin résolu ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

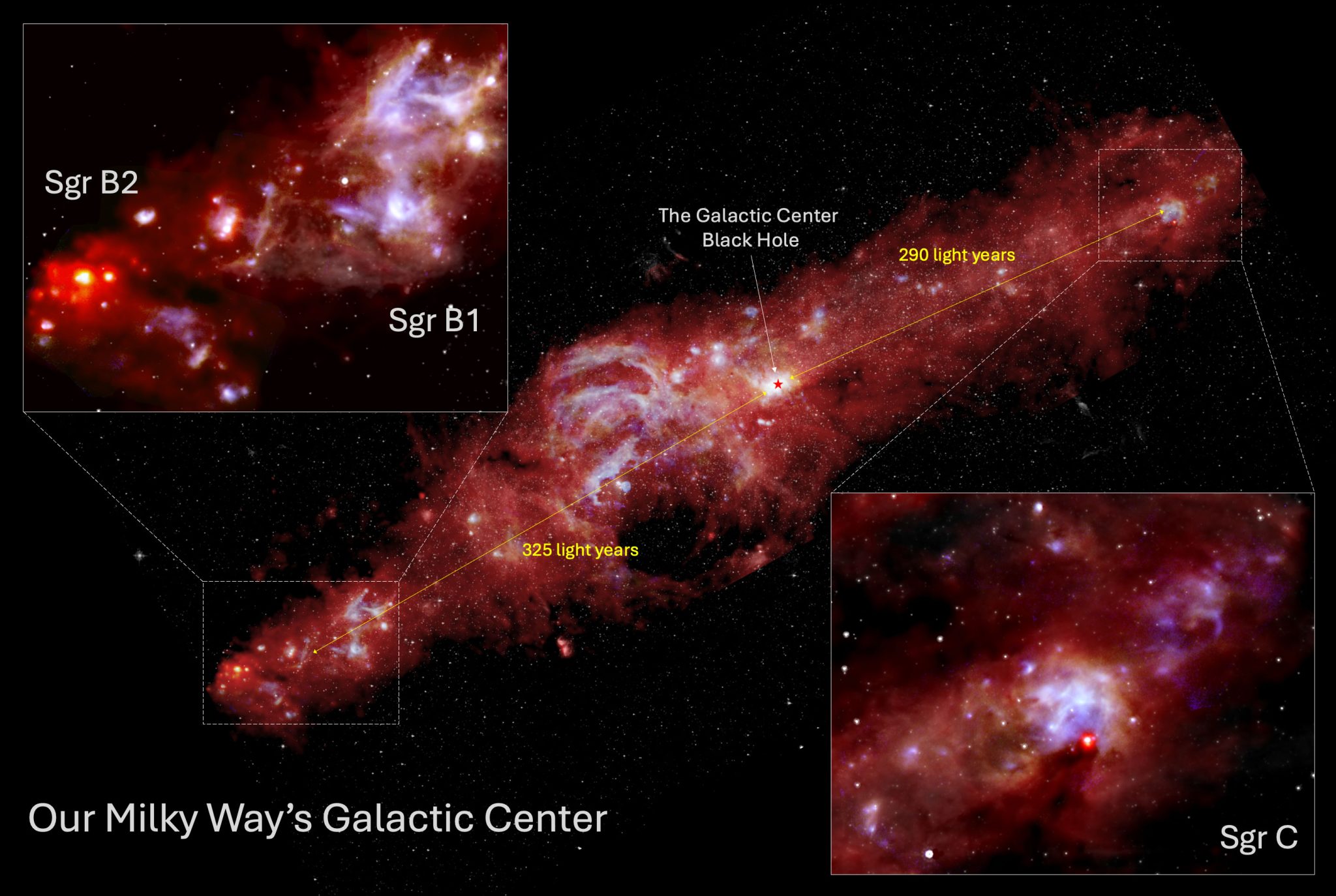

Une équipe internationale dirigée par James De Buizer du SETI Institute et Wanggi Lim du Caltech a scruté trois pouponnières stellaires situées au centre galactique: Sgr B1, Sgr B2 et Sgr C. Leur étude, publiée dans The Astrophysical Journal, repose sur des observations infrarouges réalisées par l'observatoire volant SOFIA de la NASA. Ces données révèlent que malgré des conditions apparemment idéales, la formation des étoiles de plus de huit masses solaires y est significativement plus lente que dans le reste de la Voie lactée.

Vue infrarouge détaillée de la région du centre galactique de notre Voie lactée. Ces images révèlent les étoiles massives en formation et l'émission des régions froides de poussière et de gaz orbitant autour du trou noir supermassif central.

Crédit: J. De Buizer (SETI) / SOFIA / Spitzer / Herschel

Les chercheurs ont comparé ces régions centrales avec des zones de taille similaire situées plus loin du centre galactique, y compris près de notre voisinage solaire. Leur analyse confirme que le taux de formation stellaire près du centre galactique reste inférieur à la moyenne galactique. James De Buizer souligne que contrairement à certaines études antérieures, des étoiles massives continuent de se former dans ces régions, mais à un rythme particulièrement modéré.

L'explication probable de ce phénomène réside dans les conditions extrêmes régnant au centre galactique. Ces régions orbitent rapidement autour du trou noir central, interagissant avec des étoiles plus anciennes et possiblement avec d'autres matériaux tombant vers le trou noir. Ces interactions violentes empêcheraient les nuages de gaz de se maintenir suffisamment longtemps pour initier une formation stellaire soutenue, limitant ainsi la production d'étoiles massives.

Parmi les trois régions étudiées, Sgr B2 présente une particularité intéressante. Bien que son taux actuel de formation stellaire massive soit faible, elle semble avoir conservé des réserves importantes de gaz et de poussière. Cette caractéristique laisse entrevoir la possibilité qu'un futur amas stellaire puisse émerger de cette région, contrairement à Sgr B1 et Sgr C qui semblent avoir épuisé leurs ressources.

Cette étude remet en question la classification traditionnelle des régions H II géantes. Wanggi Lim explique que ces régions centrales, bien que similaires en apparence aux pouponnières stellaires des régions galactiques plus calmes, produisent des étoiles moins massives et en quantité réduite. Leur incapacité à maintenir des réserves de matériel pour des cycles successifs de formation stellaire indique qu'elles pourraient représenter une catégorie distincte de nurseries stellaires.

Les régions H II géantes

Les régions H II constituent des zones cosmiques où le gaz interstellaire, principalement de l'hydrogène, est ionisé par le rayonnement intense des étoiles jeunes et massives. Traditionnellement, les astronomes considéraient ces régions comme des berceaux actifs abritant des amas stellaires encore enfouis dans leurs nuages natals. Leur étude permet de comprendre les mécanismes de formation des étoiles les plus imposantes de notre Galaxie.

Ces régions se caractérisent par leur émission caractéristique dans le domaine spectral de l'hydrogène ionisé. Leur taille peut s'étendre sur des centaines d'années-lumière, contenant suffisamment de matière pour former des milliers d'étoiles. L'observation de ces zones nécessite des instruments sensibles aux longueurs d'onde infrarouges, capables de percer l'épais voile de poussière qui les obscurcit.

La classification des régions H II a évolué avec les avancées observationnelles. Les recherches récentes suggèrent qu'elles pourraient présenter une diversité plus grande que prévu, avec des propriétés variant selon leur position dans la Galaxie. Cette complexité remet en cause certains paradigmes établis concernant leur cycle de formation stellaire.

L'étude des régions H II galactiques centrales ouvre de nouvelles perspectives sur l'évolution stellaire. Leur comportement particulier pourrait révéler des processus physiques spécifiques aux environnements extrêmes, enrichissant notre compréhension de la diversité des mécanismes de formation stellaire dans l'Univers.