✨ Les Pléiades: la mythique constellation est 20 fois plus vaste que supposé

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les astronomes de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill viennent de révéler que ce que nous percevons comme les Pléiades n'est en réalité que le cœur visible d'une famille stellaire bien plus étendue. En combinant les données du satellite TESS de la NASA et du télescope spatial Gaia de l'Agence spatiale européenne, ils ont découvert des milliers d'étoiles jusqu'alors invisibles, dispersées à travers le ciel. Cette structure élargie, baptisée le Complexe des Grandes Pléiades, représenterait une surface vingt fois plus importante que ce que les scientifiques estimaient précédemment.

Les Pléiades, également connues sous le nom d'amas des Sept Sœurs, semblent flotter sur un lit de plumes dans cette image infrarouge du télescope spatial Spitzer de la NASA. Des nuages de poussière balayent les étoiles, les enveloppant dans un voile cotonneux.

Crédit: NASA/JPL-Caltech

La méthode utilisée par les chercheurs repose sur une propriété fondamentale des étoiles: leur vitesse de rotation. Comme beaucoup de choses dans la nature, les étoiles ralentissent avec l'âge. Les jeunes étoiles tournent rapidement sur elles-mêmes, tandis que les plus anciennes adoptent un mouvement plus lent. En mesurant précisément cette rotation grâce aux instruments de TESS, et en croisant ces informations avec les données de position et de mouvement fournies par Gaia, l'équipe a pu identifier de nombreux membres éloignés des Pléiades qui partagent les mêmes caractéristiques d'âge et de composition.

Andrew Boyle, principal auteur de l'étude, explique que cette découverte transforme radicalement notre perception des Pléiades. Ce ne sont plus seulement sept étoiles brillantes, mais des milliers de sœurs stellaires dispersées à travers la voûte céleste. Cette révélation possède une importance qui dépasse le simple cadre astronomique, car les Pléiades occupent une place particulière dans de nombreuses cultures, de l'Ancien Testament aux traditions maories de Nouvelle-Zélande, en passant par le logo de la marque automobile Subaru.

Cette nouvelle approche ouvre des perspectives pour la cartographie de notre région galactique. La technique développée par les chercheurs pourrait permettre d'identifier d'autres familles stellaires dispersées qui échappent aux méthodes traditionnelles d'observation. Andrew Mann, co-auteur de l'étude, souligne que de nombreuses étoiles proches de notre Soleil pourraient appartenir à de vastes familles stellaires étendues dont nous ignorons encore l'existence.

Les implications de cette découverte s'étendent jusqu'à la compréhension de nos propres origines. En perfectionnant cette méthode d'identification des familles stellaires, les astronomes pourraient un jour déterminer si notre Soleil est lui-même né au sein d'un groupe similaire à celui des Pléiades. Cette perspective offre une nouvelle façon d'envisager la formation des systèmes planétaires et l'évolution des étoiles à travers la Galaxie.

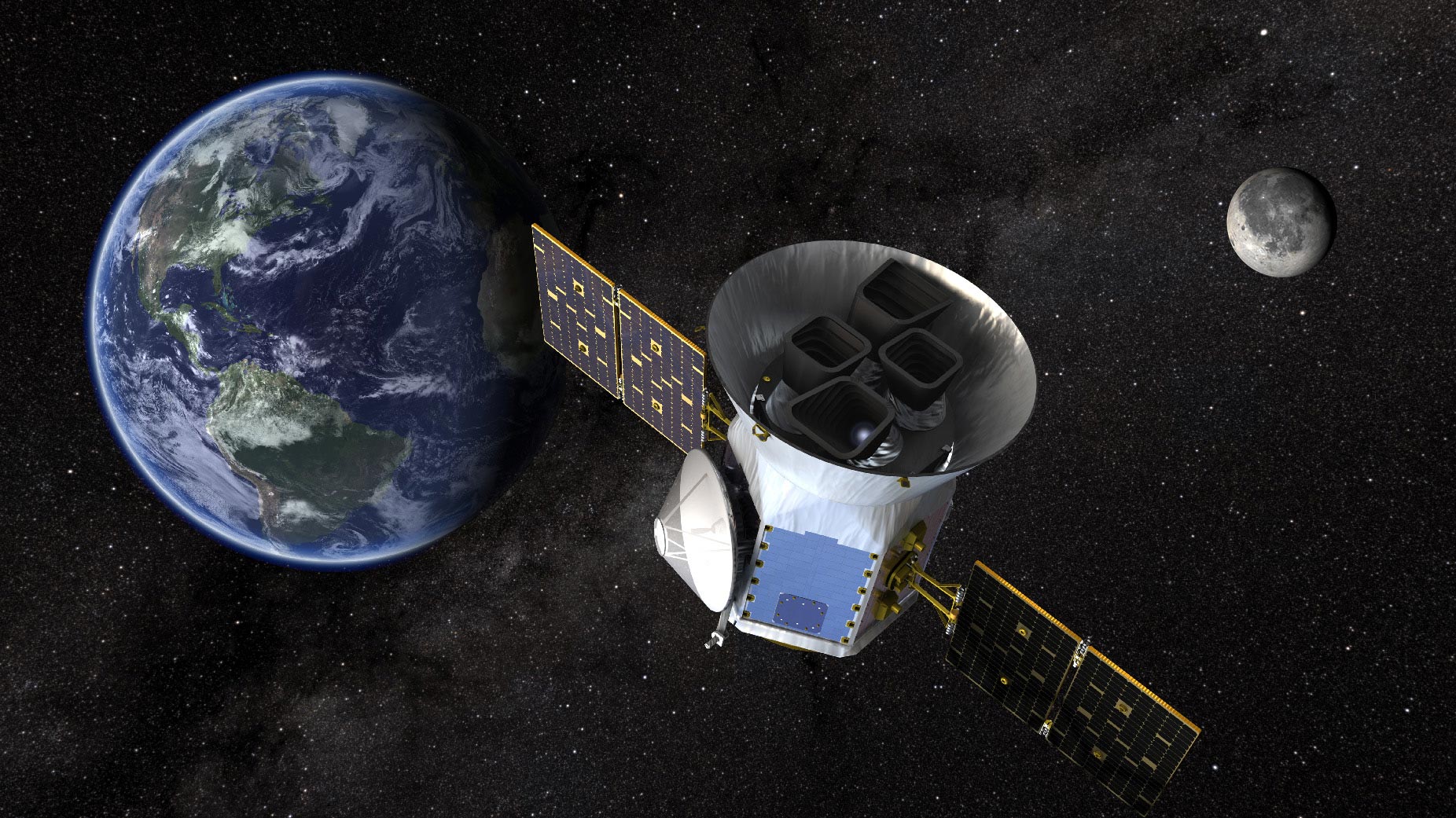

Illustration du satellite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA en fonctionnement.

Crédit: Centre de vol spatial Goddard de la NASA

La rotation des étoiles: l'horloge cosmique qui révèle l'âge

La vitesse de rotation d'une étoile fonctionne comme une horloge naturelle qui permet aux astronomes de déterminer son âge avec une précision remarquable. Ce phénomène s'apparente à celui d'une toupie qui ralentit progressivement sous l'effet des frottements. Dans le cas des étoiles, ce ralentissement s'explique par l'interaction entre leur champ magnétique et le vent stellaire qu'elles émettent constamment dans l'espace.

Les jeunes étoiles, pleines d'énergie, tournent rapidement sur elles-mêmes, accomplissant une rotation complète en quelques heures seulement. Cette vélocité initiale provient de la conservation du moment angulaire durant l'effondrement du nuage de gaz qui leur a donné naissance. Au fil des milliards d'années, ce mouvement giratoire se ralentit inexorablement, transformant les étoiles adolescentes en astres plus calmes et plus stables.

Cette propriété physique offre aux scientifiques un outil précieux pour dater les étoiles sans avoir recours à des méthodes d'analyse spectrale. En mesurant les variations de luminosité causées par les taches stellaires qui passent devant l'observateur, les instruments comme TESS peuvent calculer avec précision la période de rotation d'une étoile. Cette approche s'avère particulièrement utile pour étudier les étoiles jeunes, dont la rotation rapide permet des mesures plus faciles et plus fiables.

L'application de cette technique aux Pléiades a permis d'identifier des étoiles partageant le même âge que le cœur de l'amas, révélant ainsi leur appartenance à une même famille stellaire. Cette méthode ouvre la voie à une nouvelle compréhension de la structure et de l'évolution des groupes d'étoiles dans notre Galaxie, offrant un moyen simple et efficace de retracer l'histoire des populations stellaires.

Vue d'artiste du satellite Gaia devant la Voie lactée.

Crédit: ESA/ATG medialab ; arrière-plan: ESO/S. Brunier

Les familles stellaires: des liens cachés dans la Galaxie

Les étoiles ne naissent généralement pas de manière isolée, mais au sein de vastes pouponnières stellaires où des milliers d'astres voient le jour simultanément. Ces groupes familiaux, maintenus ensemble par la force gravitationnelle, représentent les unités fondamentales de la formation stellaire dans notre Galaxie. Au fil du temps, ces liens se distendent progressivement sous l'influence des forces galactiques, transformant des amas compacts en familles dispersées.

Le processus de dispersion commence lorsque les étoiles nouvellement formées interagissent gravitationnellement entre elles, échangeant de l'énergie et modifiant leurs trajectoires. Certaines membres acquièrent suffisamment de vitesse pour s'échapper de l'attraction du groupe, tandis que d'autres se rapprochent du centre. Ces interactions, combinées aux effets de marée causés par le passage près d'autres structures galactiques, finissent par disloquer lentement ces familles stellaires.

La découverte du Complexe des Grandes Pléiades illustre parfaitement ce phénomène d'évolution stellaire. Ce que nous observons aujourd'hui comme un petit amas compact n'est que la partie la plus dense d'une structure bien plus vaste, dont les membres se sont progressivement éloignés les uns des autres au cours des cent dernières millions d'années. Cette dispersion rend difficile l'identification des liens familiaux par les méthodes traditionnelles d'observation.

La nouvelle approche développée par les chercheurs, combinant données de rotation et mesures de position, permet de reconstituer ces familles stellaires dispersées. Cette méthode pourrait révolutionner notre compréhension de la structure de la Voie lactée en révélant l'existence de vastes réseaux stellaires jusqu'alors invisibles, transformant notre vision d'une Galaxie peuplée d'étoiles solitaires en celle d'un univers organisé en familles étendues.