🌪️ Comment les ouragans reçoivent-ils leurs noms ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

C'est l'Organisation météorologique mondiale (OMM) qui est chargée d'attribuer les noms aux tempêtes tropicales. Une tempête reçoit un nom dès lors que ses vents atteignent au moins 63 km/h. L'objectif est de faciliter l'identification et la diffusion d'alertes tout au long de leur suivi. Les noms proviennent de listes établies à l'avance, alternant entre prénoms masculins et féminins.

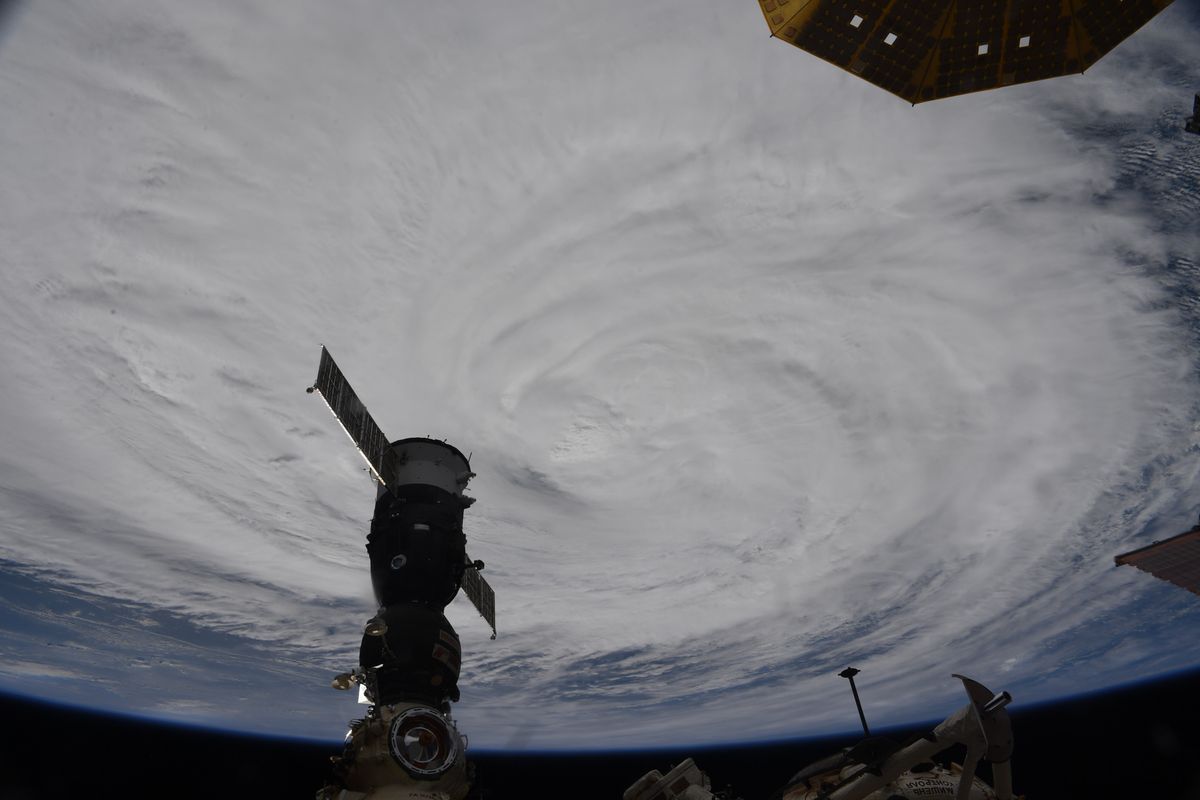

L'astronaute japonais Akihiko Hoshide a pris cette image du typhon Mindulle au-dessus du Japon depuis la Station spatiale internationale.

Crédit: Jaxa/Akihiko Hoshide

Les noms sont tirés de listes régionales, utilisées en rotation tous les six ans. Chaque bassin océanique possède ses propres listes. Un nom court, distinctif et facile à prononcer peut sauver des vies lorsqu'il est relayé dans les médias, les applications météo et les réseaux d'urgence.

En cas de catastrophe majeure, comme avec Katrina ou Haiyan, le nom est retiré définitivement afin d'éviter les confusions à l'avenir. Il est ensuite remplacé par un autre, sélectionné par les pays membres de l'OMM et débutant par la même lettre.

Le système de nommage a évolué au fil du temps. Au XIXe siècle, les tempêtes portaient souvent le nom d'un saint correspondant au jour de leur apparition. Durant la Seconde Guerre mondiale, les aviateurs américains utilisaient les prénoms de leurs proches pour désigner les tempêtes. Depuis, le système s'est professionnalisé tout en gardant des traces de ces influences historiques.

Aujourd'hui, les satellites météorologiques permettent de suivre avec précision la trajectoire et l'intensité des ouragans. Ces données ont considérablement amélioré les prévisions et permis de mieux anticiper les zones à risque. Toutefois, la prévision exacte de leur impact reste difficile, notamment en raison des variations locales de topographie et de climat.

Pourquoi certains ouragans sont-ils plus meurtriers que d'autres ?

Ce n'est pas uniquement une question de puissance. La trajectoire de l'ouragan, la densité de population des zones traversées et la préparation locale sont des éléments décisifs. Un ouragan de catégorie 3 dans une zone mal préparée peut faire plus de victimes qu'un ouragan de catégorie 5 frappant une région bien équipée.

Le réchauffement climatique pourrait également jouer un rôle dans l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des cyclones tropicaux. Cela pousse les scientifiques à revoir les modèles de prévision et les stratégies d'adaptation face à ces menaces grandissantes.