💥 Et si un Univers avait existé avant le Big Bang... la réponse dans les simulations ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Une équipe de chercheurs britanniques propose aujourd'hui une approche novatrice pour explorer ces territoires inconnus. Leurs travaux, publiés dans Living Reviews in Relativity, suggèrent d'utiliser des simulations numériques avancées pour résoudre les équations d'Einstein dans des environnements où la gravité devient si intense qu'elle dépasse nos capacités de calcul traditionnelles. Cette méthode, appelée relativité numérique, permet d'étudier des scénarios cosmologiques qui étaient jusqu'ici hors de portée.

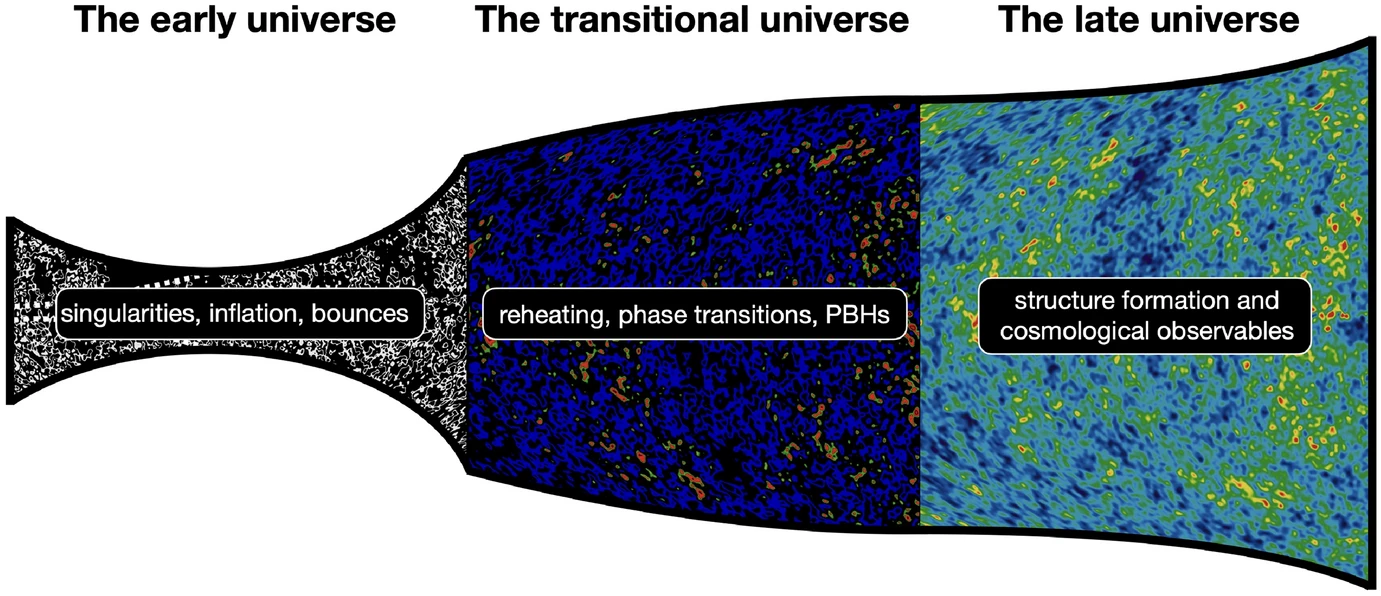

L'analyse se divise en deux parties: la phase pré-Big Bang, qui couvre la période allant jusqu'à la fin de l'inflation sur ce diagramme. La phase post-Big Bang couvre la dynamique non perturbative de la fin de l'inflation à l'émission du CMB. La phase tardive de l'Univers correspond au reste du diagramme, qui contient l'histoire cosmologique standard.

La relativité numérique n'est pas une idée nouvelle: elle a émergé dans les années 1960 pour étudier les collisions de trous noirs et les ondes gravitationnelles. Cependant, son application à la cosmologie représente un pas en avant significatif. En abandonnant l'hypothèse simplificatrice d'un Univers homogène et isotrope, les chercheurs peuvent modéliser des conditions initiales variées et tester des théories comme l'inflation cosmique ou les univers cycliques.

Parmi les applications prometteuses, citons la recherche de cordes cosmiques, des structures hypothétiques qui pourraient laisser des signatures détectables dans le fond diffus cosmologique. De même, cette approche pourrait révéler des traces de collisions entre notre Univers et d'autres, apportant des preuves tangibles à la théorie des multivers. Les simulations nécessitent une puissance de calcul colossale, mais les progrès technologiques rendent ces explorations de plus en plus réalisables.

Les implications de ces travaux sont profondes. Non seulement ils pourraient éclairer les moments qui ont suivi le Big Bang, mais ils pourraient aussi nous renseigner sur ce qui a pu exister avant. L'idée d'un Univers cyclique, alternant expansions et contractions, devient ainsi accessible à l'analyse numérique. Cette méthodologie ouvre la voie à une collaboration fructueuse entre cosmologues et spécialistes de la relativité numérique.

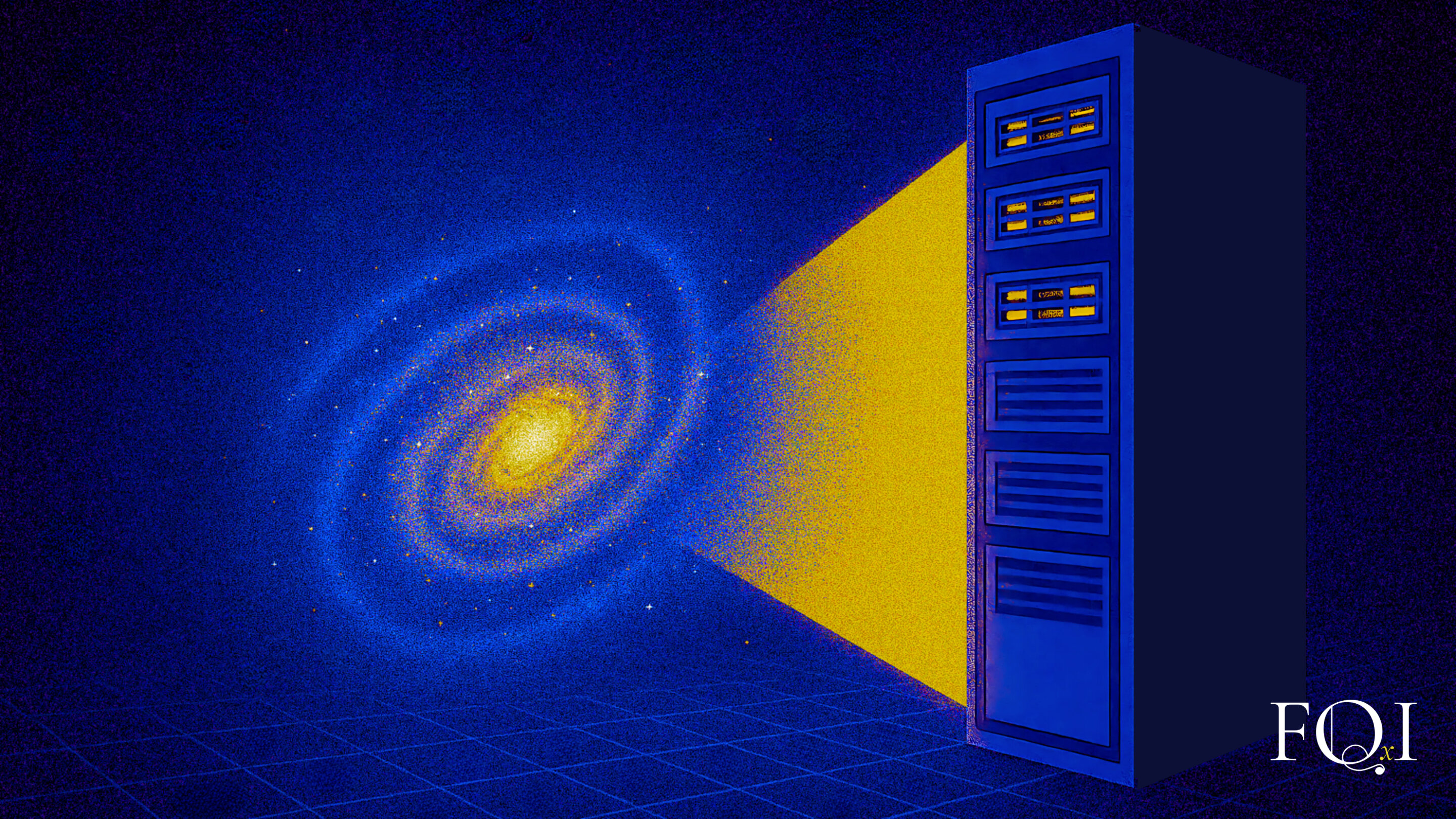

Les méthodes computationnelles pourraient percer les mystères cosmiques.

Crédit: Gabriel Fitzpatrick pour FQxI, FQxI (2025)

Cette approche représente un changement de paradigme dans notre quête des origines cosmiques. En combinant la puissance des supercalculateurs avec les équations de la relativité générale, les scientifiques espèrent percer certains des secrets les mieux gardés de l'Univers, transformant des questions philosophiques en problèmes physiques résolubles par la simulation.

La relativité numérique: quand les ordinateurs explorent l'Univers

La relativité numérique est une discipline à l'interface entre la physique théorique et l'informatique. Elle consiste à résoudre les équations de la relativité générale d'Einstein à l'aide de méthodes numériques plutôt qu'analytiques. Ces équations décrivent comment la matière et l'énergie courbent l'espace-temps, créant ce que nous percevons comme la gravité.

Contrairement aux solutions exactes qui nécessitent des simplifications souvent irréalistes, les méthodes numériques permettent d'aborder des situations physiques extrêmes. Elles divisent le problème en petits éléments calculables individuellement, puis recomposent le tableau d'ensemble. Cette approche est particulièrement utile pour étudier les singularités, ces points où les quantités physiques deviennent infinies.

Le développement de cette discipline a été motivé par des problèmes concrets comme la prédiction des ondes gravitationnelles émises lors de collisions d'objets compacts. Aujourd'hui, elle trouve des applications en cosmologie pour simuler l'évolution de l'Univers avec des conditions initiales variées. Les progrès récents en puissance de calcul ouvrent des perspectives encore plus ambitieuses.

Les enjeux techniques restent importants, notamment la gestion des instabilités numériques et la nécessité de valider les résultats par des méthodes indépendantes. Malgré ces difficultés, la relativité numérique s'impose comme un outil indispensable pour explorer les frontières de notre connaissance cosmologique.

L'inflation cosmique: le souffle de l'Univers

L'inflation cosmique est une théorie majeure en cosmologie qui postule une expansion exponentielle de l'Univers dans les premiers instants après le Big Bang. En une fraction de seconde infime, l'Univers se serait dilaté d'un facteur considérable, homogenéisant sa structure et donnant naissance aux grandes structures que nous observons aujourd'hui.

Cette phase d'expansion ultra-rapide résout plusieurs problèmes cosmologiques, comme l'homogénéité à grande échelle du fond diffus cosmologique. Elle explique également pourquoi l'Univers apparaît plat à grande échelle et pourquoi nous n'observons pas de monopôles magnétiques, des particules prédites par certaines théories mais jamais détectées.

Le mécanisme précis de l'inflation reste cependant mal compris. Les physiciens envisagent qu'elle pourrait être déclenchée par un champ scalaire, une sorte d'énergie présente dans le vide quantique. La transition entre la phase inflationnaire et l'expansion standard de l'Univers constitue un autre sujet de recherche active.

Les observations du fond diffus cosmologique, notamment par les missions Planck et WMAP, ont apporté des preuves indirectes de l'inflation. Cependant, la détection directe des ondes gravitationnelles primordiales, considérée comme une signature directe de l'inflation, reste un objectif non atteint qui motive de nombreux projets observationnels.